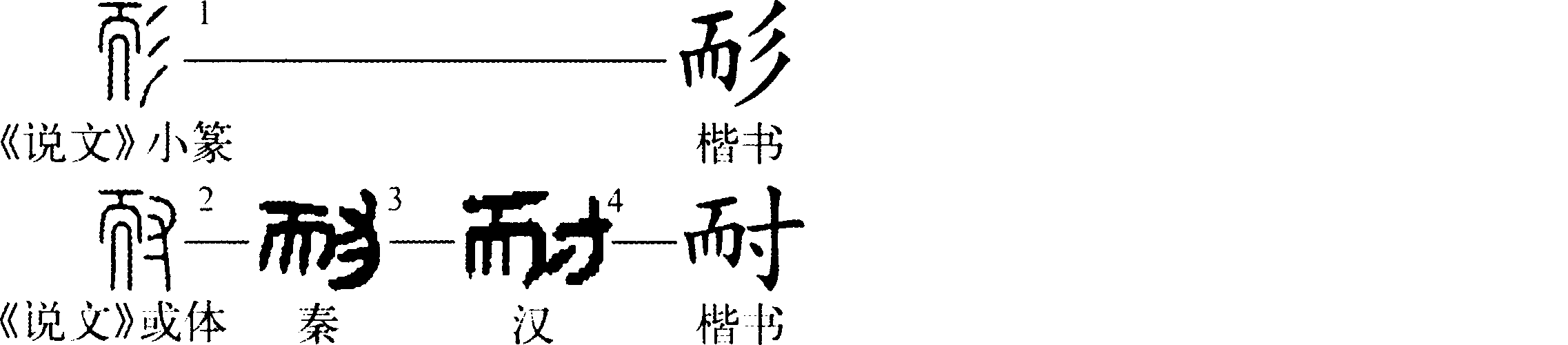

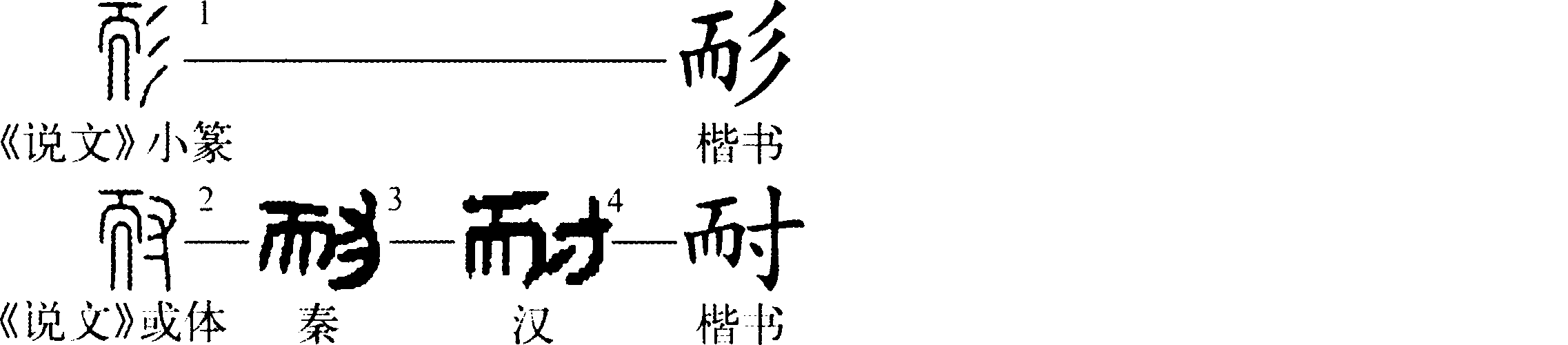

《说文》196页《睡甲》149页《篆隶表》671页

形声字。从彡(表示毛发),而声。实际上这个字应该是在“而”字上附加形旁而形成的。本义为人的颊毛。《玉篇·彡部》:“耏,颊须也。”《后汉书·章帝纪》:“沙漠之北,葱岭之西,冒耏之类,跋涉悬度。”李贤注:“或曰:西域人多着冒而须长,故举以为言也。”在这个意义上,“耏”跟“而”读音相同,读ér。由“颊毛”引申为“剃除颊毛”,故又去“彡”加“寸”(与加手旁同意),表示“剃除颊毛”的动作。这个意义读nài。《说文》:“耏,罪不至髡也。从而,从彡。耐,或从寸。”《汉书·惠帝纪》:“内外公孙﹑耳孙有罪当刑及当为城旦﹑舂者,皆耏为鬼薪﹑白粲。”颜师古注引应劭曰:“城旦者,旦起行治城;舂者,妇人不豫外徭,但舂作米,皆四岁刑也。今皆就鬼薪白粲。取薪给宗庙为鬼薪,坐择米使正白为白粲,皆三岁刑也。”《汉书·高帝纪》:“令郎中有罪耐以上,请之。”颜师古注引应劭曰:“轻罪不至于髡,完其耏鬓,故曰耏。古耐字从彡,发肤之意也。”(孟蓬生)