《甲文编》306页《金文编》497页《金文编》498页《楚系简帛》590页《汉语字形表》277页《战文编》478页《说文》143页《篆隶表》472页

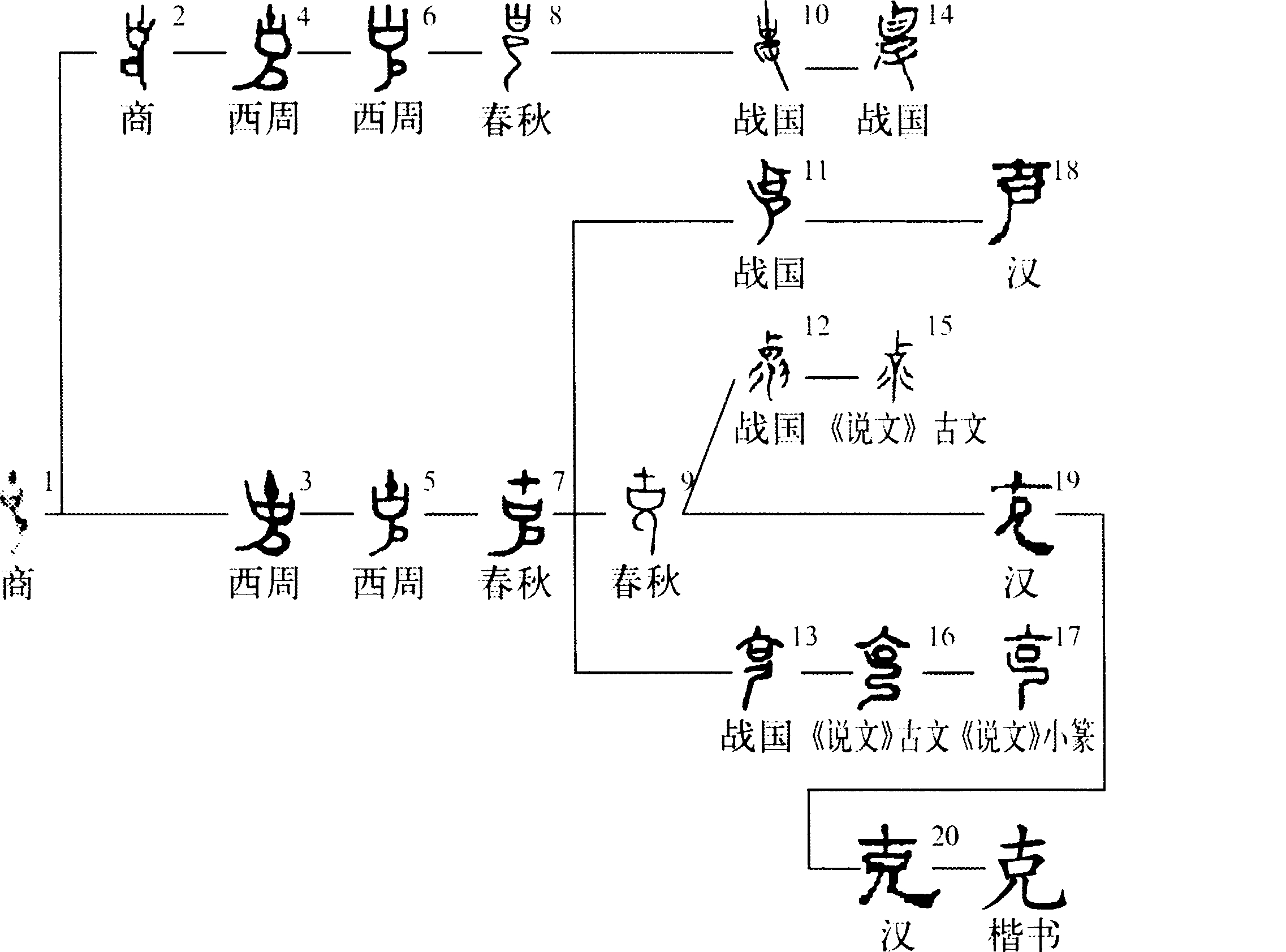

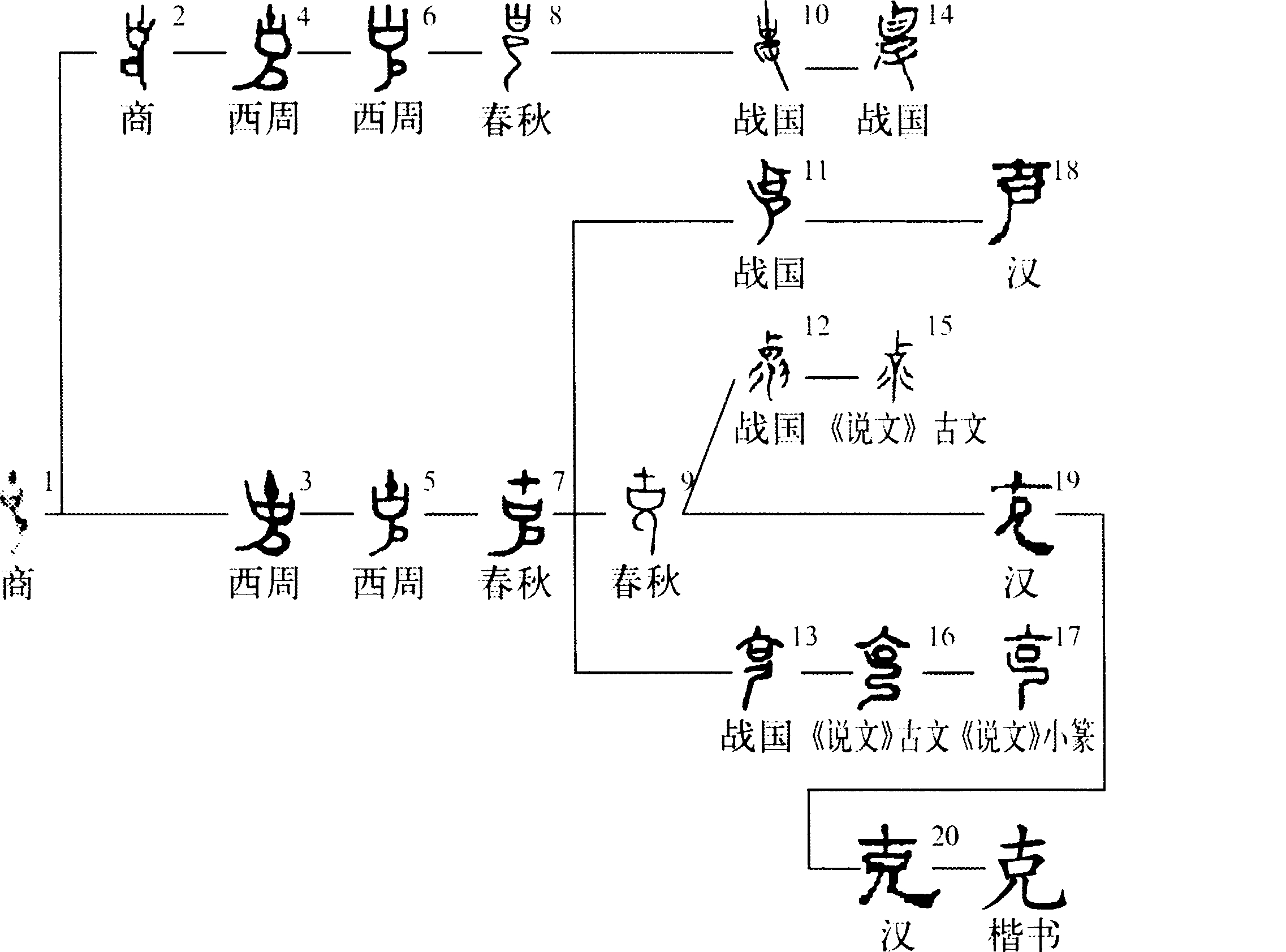

会意字。甲骨文作“ ”,金文作“

”,金文作“ ”,像甲胄(兜鍪﹑头盔)之形。在古代“胄”往往是战利品,金文簋有“俘戎兵﹑盾﹑矛﹑戈﹑弓﹑箙﹑矢﹑裨胄”等语(《集成》8.4322),有时“胄”还可以作为首级的替代品。所以就以此表示“战胜”之义。这就是“克”字的本义。何尊:“唯武王既克大邑商。”(《集成》11.6014)春秋金文或作“

”,像甲胄(兜鍪﹑头盔)之形。在古代“胄”往往是战利品,金文簋有“俘戎兵﹑盾﹑矛﹑戈﹑弓﹑箙﹑矢﹑裨胄”等语(《集成》8.4322),有时“胄”还可以作为首级的替代品。所以就以此表示“战胜”之义。这就是“克”字的本义。何尊:“唯武王既克大邑商。”(《集成》11.6014)春秋金文或作“ ”,与秦汉文字较为接近。古代作战都需要强大的武力,故也以“克”字指称能力超强。甲骨文就是用的“能够”之义:“癸卯卜,其克,捷周。”(《合集》20508)《说文》:“克,肩也。象屋下刻木之形。凡克之属皆从克。,古文克。,亦古文克。”所从字形虽有讹变,但其义训可从。徐锴系传:“肩者,任也。……任者,又负荷之名也。与人肩膊之‘肩’义通。故此字亦微象‘肩’字之上也。能胜此物谓之克,故亦象刻木也。”“刻”亦为溪纽﹑职部字,与“克”声音相同,故《说文》用为声训。在金文中“克”多用为“胜任”﹑“能够”之义。𤼈钟:“克明厥心。”(《集成》1.247)又引申为“完成”之义。《春秋·宣公八年》:“日中而克葬。”杜预注:“克,成也。”也引申为“克服”﹑“克制”之义。《论语·颜渊》:“克己复礼。”用为“克期”﹑“克日”等“约定”义的“克”实际上是“刻”字的假借。今用为重量单位的“克”是法语gramme的译音。(王志平)

”,与秦汉文字较为接近。古代作战都需要强大的武力,故也以“克”字指称能力超强。甲骨文就是用的“能够”之义:“癸卯卜,其克,捷周。”(《合集》20508)《说文》:“克,肩也。象屋下刻木之形。凡克之属皆从克。,古文克。,亦古文克。”所从字形虽有讹变,但其义训可从。徐锴系传:“肩者,任也。……任者,又负荷之名也。与人肩膊之‘肩’义通。故此字亦微象‘肩’字之上也。能胜此物谓之克,故亦象刻木也。”“刻”亦为溪纽﹑职部字,与“克”声音相同,故《说文》用为声训。在金文中“克”多用为“胜任”﹑“能够”之义。𤼈钟:“克明厥心。”(《集成》1.247)又引申为“完成”之义。《春秋·宣公八年》:“日中而克葬。”杜预注:“克,成也。”也引申为“克服”﹑“克制”之义。《论语·颜渊》:“克己复礼。”用为“克期”﹑“克日”等“约定”义的“克”实际上是“刻”字的假借。今用为重量单位的“克”是法语gramme的译音。(王志平)