《战文编》346页《说文》113页《汗简》14页《隶韵》163页《马王堆》221页《汉印徵》卷5,16页

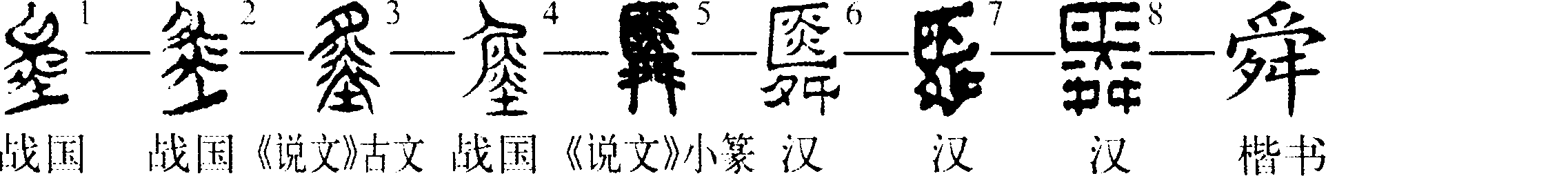

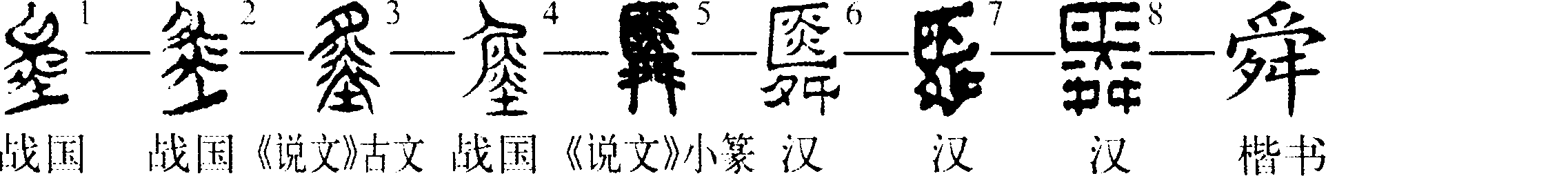

形声字。段注本《说文》:“䑞,艸也。楚谓之葍,秦谓之藑。蔓地生而連𦻏。象形。从舛,舛亦声。”“,古文䑞。”(段注本)《说文》的小篆字形,与战国文字构形已有很多不同,故《说文》所训显然与较古字形不符。战国文字较早的写法是上端从“”,中间为“亦”字,下端从“土”,实为允之繁形,即夋字,隶定的为。此字当从“”得声。战国文字“”或讹为“𠂊”,中间部分讹为炎,《说文》古文及《汗简》字形则是此字进一步讹变形。舜是夋的同音字,秦汉文字可能与夋的讹变形有关。在战国文字中大都指帝舜,如郭店楚简《唐虞之道》:“古者堯之與也”。上博简《容成氏》:“见(舜)之 (贤)也”。由于舜﹑夋古音相同,故舜在古书上通俊,《山海经·大荒东经》:“帝俊生中容”,郭璞注:“俊亦舜字,假借字也。”这里的帝俊就是帝舜。(刘桓)

(贤)也”。由于舜﹑夋古音相同,故舜在古书上通俊,《山海经·大荒东经》:“帝俊生中容”,郭璞注:“俊亦舜字,假借字也。”这里的帝俊就是帝舜。(刘桓)