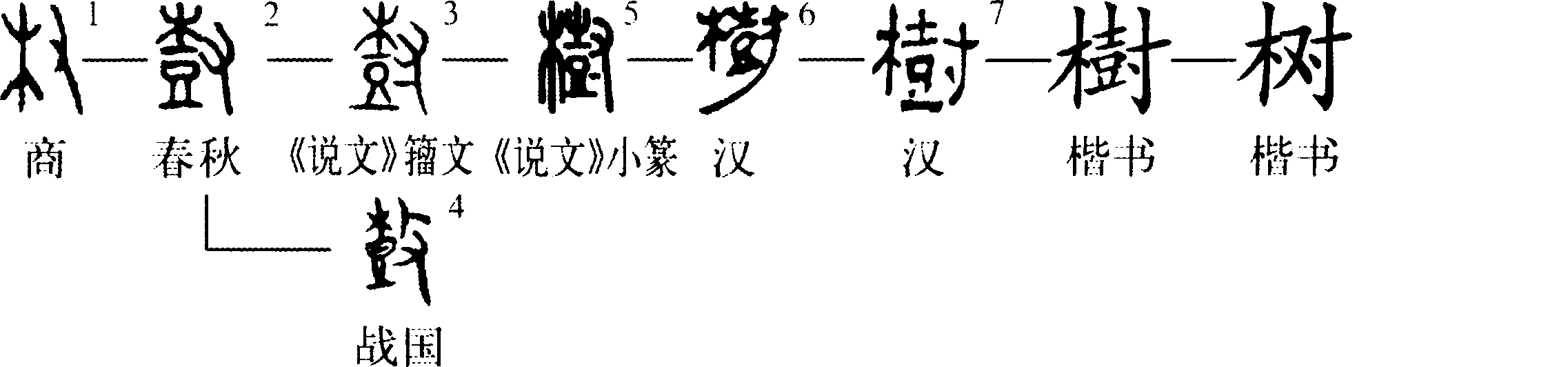

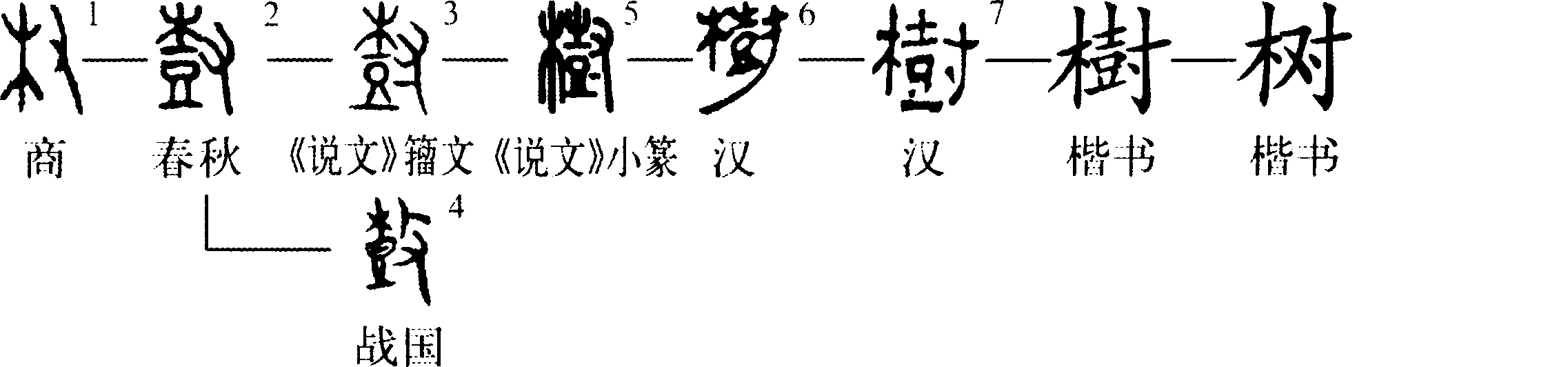

《甲文编》124页《汉语字形表》217页《说文》118页《郭店》59页《篆隶表》372页

形声字。从木,尌(shù)声。商代文字(字形1)从又从木,像以手植木,即“樹”之初文。春秋文字加注“豆”声,隶定作“𣕒”。《说文》籀文的结构与字形2相同,但受后世文字影响,“又”旁已讹为“寸”。战国文字从“攴”,属义近形符互换(此类现象古文字中常见)。小篆作(字形5所从),“木”省为,其左半遂与“壴”字同形(“壴”为“鼓”之初文);又变“又”旁为“寸”,“植木”之义已全然不见,于是又加“木”旁作“樹”。“樹”,本义是种植。《说文》:“樹,生植之总名。”《广雅·释地》:“樹,种也。”《诗·小雅·巧言》:“荏染柔木,君子樹之。”《管子·权修》:“一年之计,莫如樹谷;十年之计,莫如樹木。”引申指树立。《广韵·遇韵》:“樹,立也。”《书·泰誓下》:“樹德务滋,除恶务本。”马王堆汉墓帛书《战国纵横家书》:“《诗》曰:樹德莫如兹(滋),除怨莫如尽。”又引申指培养。《管子·权修》:“终身之计,莫如樹人。”《韩非子·外储说左下》:“吾闻子善樹人。”又用为木本植物的总称。《广韵·遇韵》:“樹,木总名也。”《韩诗外传》卷九:“樹欲静而风不止。”新中国成立后,“樹”简化为“树”。(冀小军)