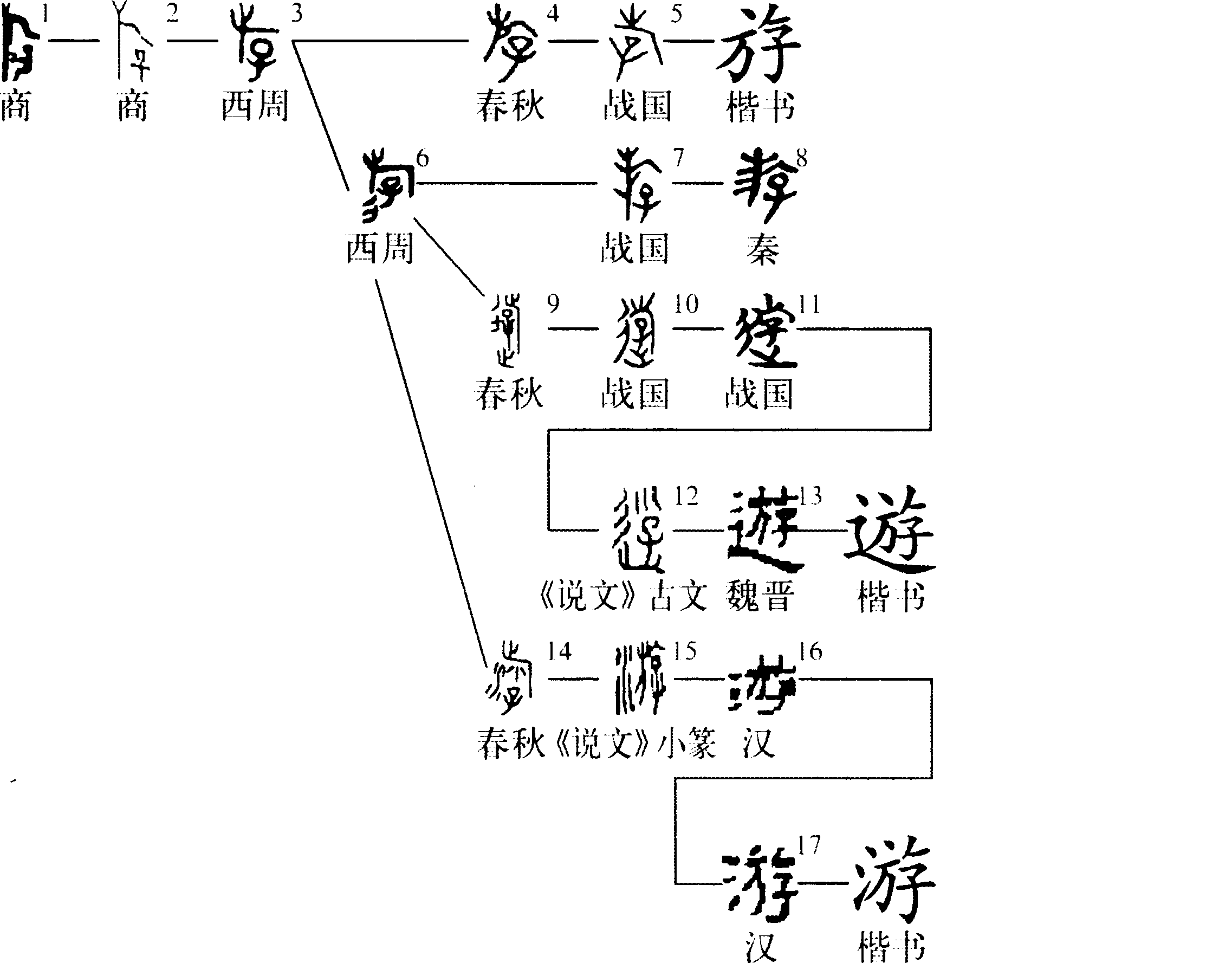

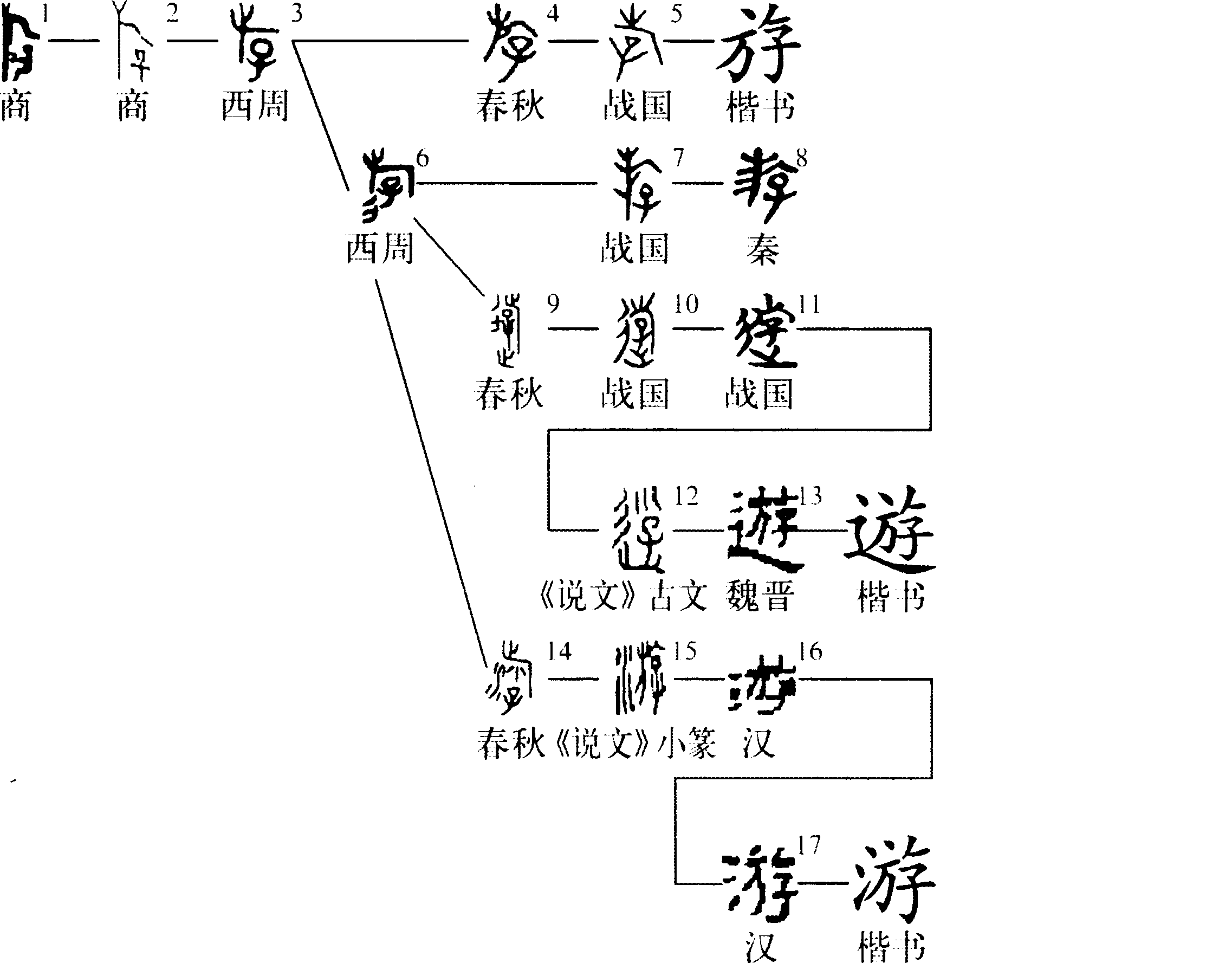

《金文编》463页《甲文编》289页《汉语字形表》263页《睡甲》105页《金文编》464页《楚系简帛》573页《说文》140页《篆隶表》456页

形声字。甲骨文作“斿”,从㫃,从子,不从水。字形像一子立于旌旗下之形,表示“督导”之义。此字当即“纛”或“翿”,也即汉代人所说的华盖。“纛”为定纽﹑幽部字,“督”为端纽﹑觉部字,而“游”字为余纽(喻四)﹑幽部字;“喻四归定”,“幽”﹑“觉”阴入对转,所以它们的读音是很相近的。甲骨文中用为地名:“羌其陷麋于斿。”(《合集》5579正)金文或加“彳”旁,战国文字则加“辵”旁,即“遊”字。或加“水”旁,小篆中的“游”就是由此演变而来的。《说文》:“游,旌旗之流也。从㫃,汓声。”“,古文游。”“流”即“旒”字,指旌旗下垂的摆穗,也称“赘旒”。《说文》对于字形(“从㫃,汓声”)﹑字义(“旌旗之流”)的分析,从古文字来看都是有问题的。《左传·桓公二年》:“鞶厉游缨。”杜预注:“游,旌旗之游也。”就是用的《说文》的本义。也作“斿”。《周礼·春官·巾车》:“建大常,十有二斿。”郑玄注:“正幅为縿,斿则属焉。”这实际上也是“旒”字的假借,指连缀在旗帜边幅上的摆穗。《方言》卷十:“潜,又游也。”则是“浮游”﹑“漂游”﹑“游泳”之“游”,这实际上是《说文》训为“浮行水上也”的“汓”字,也即是“泅”。又用为“游行”﹑“出游”﹑“旅游”﹑“遨游”﹑“交游”之“游”,又引申为“出仕”﹑“高飞”﹑“自如”等义。又假借为“流”﹑“蝣”﹑“囮”等等。(王志平)