《汉语字形表》229﹑486页《古文典》612页《类编》94页《郭店》95页《篆隶表》399~400﹑904页《睡甲》90页《说文》126﹑267页《隶辨》80页

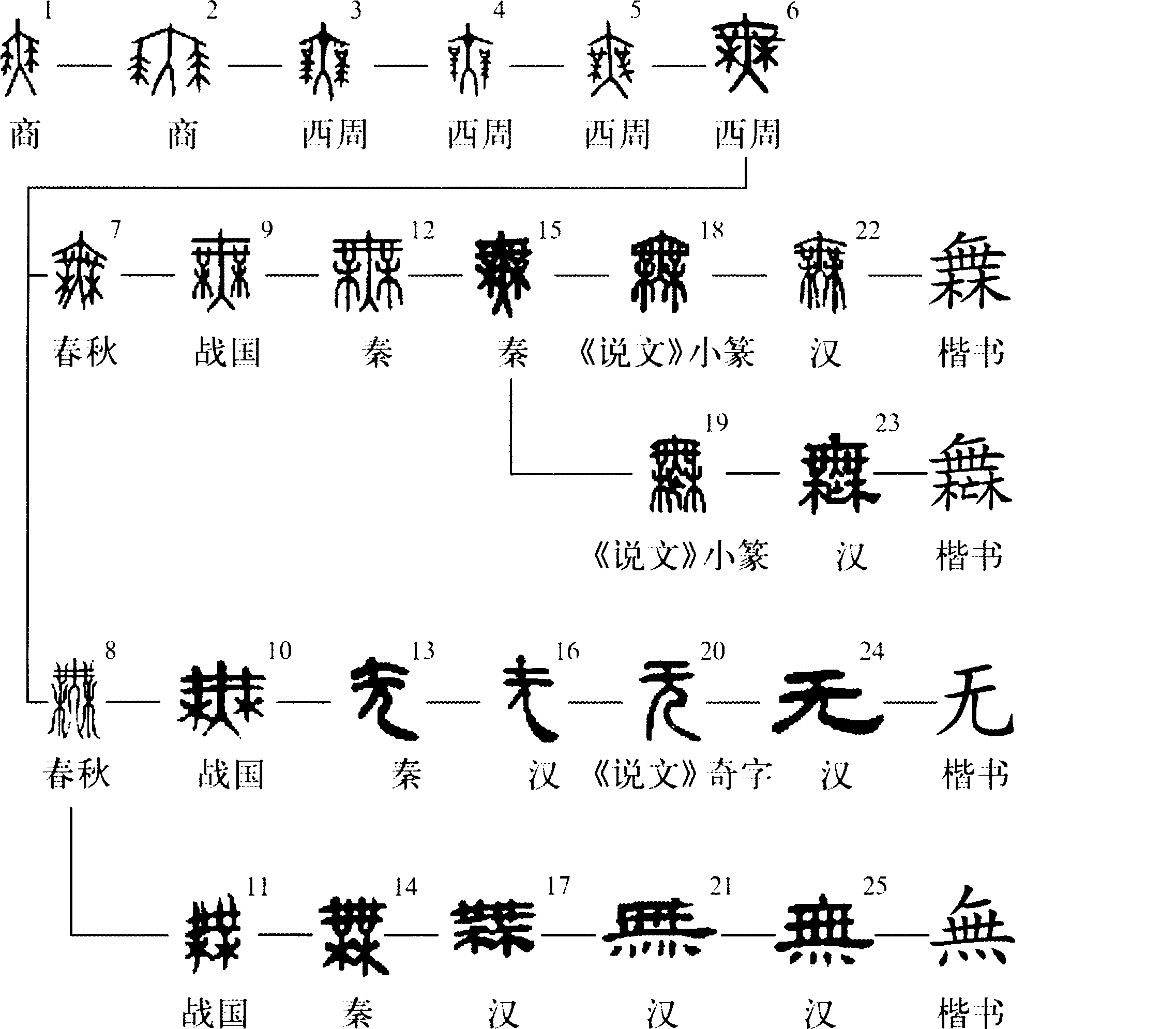

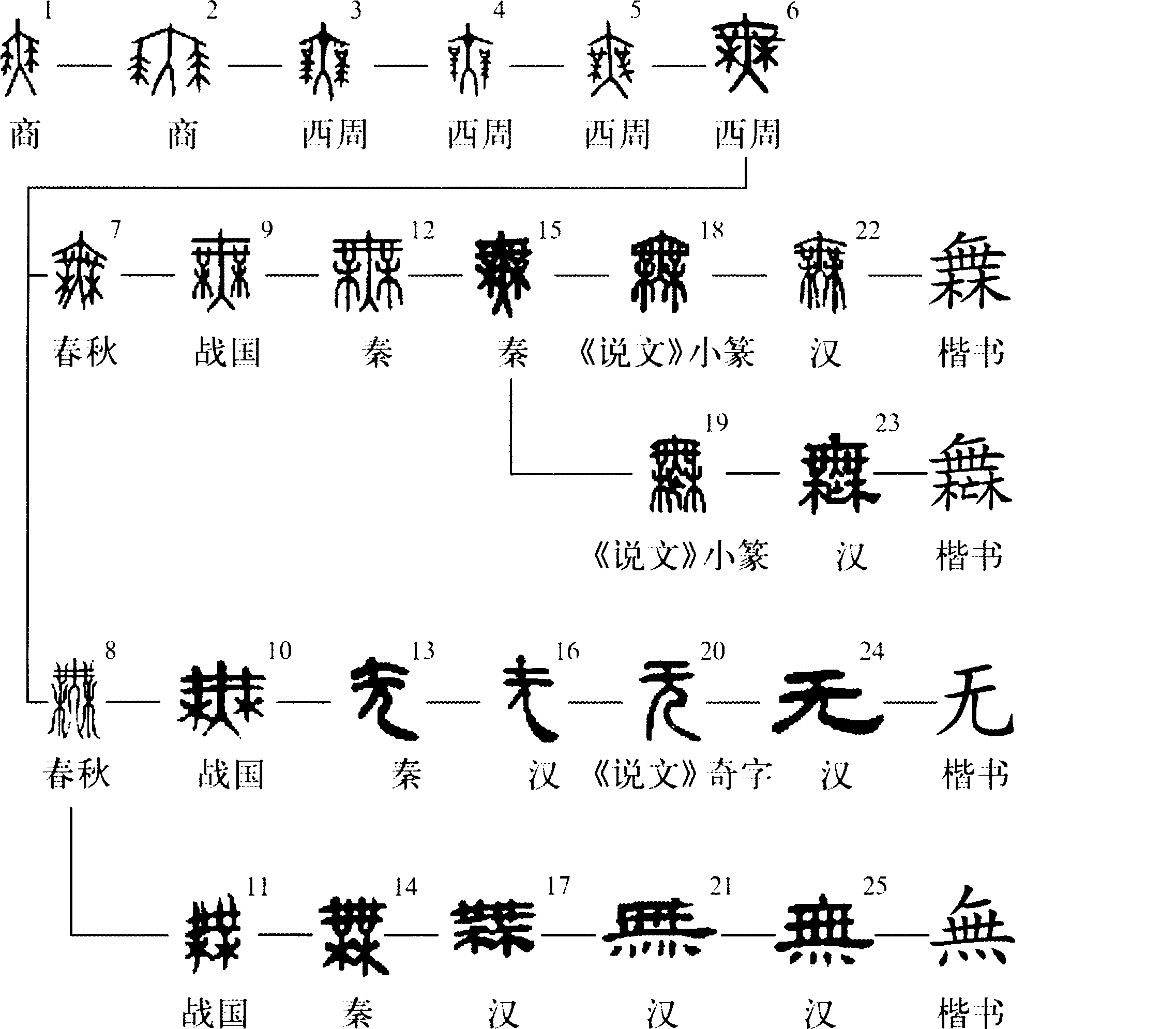

“無”是“舞”字的初文,会意字。商代甲骨文(字形1﹑字形2)像人两手持物而舞之形。西周金文中,所持之物变为上“口”下“木”,且与人手分离(字形3﹑4﹑5);后两“口”之横画延长,连为一笔(字形6)。春秋战国时期,东方国家的文字多将“人”形的两臂与“口”形之竖笔相交(字形8,王子午鼎),又或省去“口”形(字形10,侯马盟书),或省去“人”形中像躯干和两腿的部分(字形11,郭店楚简);秦国文字则承袭西周金文,变化不大(字形7,秦公钟;字形9,诅楚文)。秦统一后,文字分正﹑俗二体:前者(字形12)演变为《说文》小篆“橆”(字形18),又分化出“𣞣”(字形19。《说文·亡部》:“𣞣,亡也。从亡,橆声。”这是有無之“無”的后起本字,但古书中罕见);后者(字形14)则承袭楚简文字的写法,历经两汉演变为隶楷之“無”(字形17﹑21﹑25,可见“無”字下半从“林”到“灬”的变化过程)。此外,在秦汉隶书中还有一种省去两“木”的俗体“ ”(字形13)﹑“

”(字形13)﹑“ ”(字形16),渐变为隶楷之“无”。这是由字形8﹑10一类写法的简体“

”(字形16),渐变为隶楷之“无”。这是由字形8﹑10一类写法的简体“ ”(仅保留人形和舞具中的横画)改变笔势而成的,《说文》以此为“奇字”(字形20),收在亡部“𣞣”字下。“無”,本义是舞蹈。《合集》14207正:“贞:無(舞)岳,有雨。”又20973:“丙子卜:今日雨,無(舞)。”卜辞中的“無(舞)”多为祈雨之祭。《尔雅·释训》:“舞﹑号,雩也。”郭璞注:“雩之祭,舞者吁嗟而请雨。”邢昺疏:“孙炎曰:‘雩之祭,有舞有号。’”假借为有無之“無”。《广韵·虞韵》:“無,有無也。”颂簋:“颂其万年眉寿無彊(疆)。”《左传·宣公二年》:“人谁無过?过而能改,善莫大焉。”字亦作“无”。《易·无妄》:“六三,无妄之灾。”又借为荒蕪之“蕪”,字本作“橆”(即字形18,或隶作“無”)。《说文·林部》:“橆,丰也。”清吴楚《说文染指·释无無》:“林部:‘無,丰也。’其实無即荒蕪本字,無与荒等也。荒本大荒之荒,草木虽丰盛而未加治理则财用未兴,故又为虚荒之荒。”《楚辞·九辩》:“块独守此無(蕪)泽兮,仰浮云而永叹。”后加“艸”旁作“蕪”。《尔雅·释诂下》:“蕪﹑茂,丰也。”陆德明释文:“古本作無。”《说文·艸部》:“蕪,薉(秽)也。”《楚辞·招魂》:“主此盛德兮,牵于俗而蕪秽。”王逸注:“不治曰蕪,多草曰秽。”后为表示“無”的本义又分化出从“舛”的“舞”字(小篆作,从舛﹑無声;隶楷从舛﹑無省声)。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,多以“无”代“無”(见《宋元以来俗字谱》78页“無”字)。新中国成立后,“无”被规定为“無”的简化字,“蕪”亦类推简化为“芜”。(冀小军)

”(仅保留人形和舞具中的横画)改变笔势而成的,《说文》以此为“奇字”(字形20),收在亡部“𣞣”字下。“無”,本义是舞蹈。《合集》14207正:“贞:無(舞)岳,有雨。”又20973:“丙子卜:今日雨,無(舞)。”卜辞中的“無(舞)”多为祈雨之祭。《尔雅·释训》:“舞﹑号,雩也。”郭璞注:“雩之祭,舞者吁嗟而请雨。”邢昺疏:“孙炎曰:‘雩之祭,有舞有号。’”假借为有無之“無”。《广韵·虞韵》:“無,有無也。”颂簋:“颂其万年眉寿無彊(疆)。”《左传·宣公二年》:“人谁無过?过而能改,善莫大焉。”字亦作“无”。《易·无妄》:“六三,无妄之灾。”又借为荒蕪之“蕪”,字本作“橆”(即字形18,或隶作“無”)。《说文·林部》:“橆,丰也。”清吴楚《说文染指·释无無》:“林部:‘無,丰也。’其实無即荒蕪本字,無与荒等也。荒本大荒之荒,草木虽丰盛而未加治理则财用未兴,故又为虚荒之荒。”《楚辞·九辩》:“块独守此無(蕪)泽兮,仰浮云而永叹。”后加“艸”旁作“蕪”。《尔雅·释诂下》:“蕪﹑茂,丰也。”陆德明释文:“古本作無。”《说文·艸部》:“蕪,薉(秽)也。”《楚辞·招魂》:“主此盛德兮,牵于俗而蕪秽。”王逸注:“不治曰蕪,多草曰秽。”后为表示“無”的本义又分化出从“舛”的“舞”字(小篆作,从舛﹑無声;隶楷从舛﹑無省声)。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,多以“无”代“無”(见《宋元以来俗字谱》78页“無”字)。新中国成立后,“无”被规定为“無”的简化字,“蕪”亦类推简化为“芜”。(冀小军)