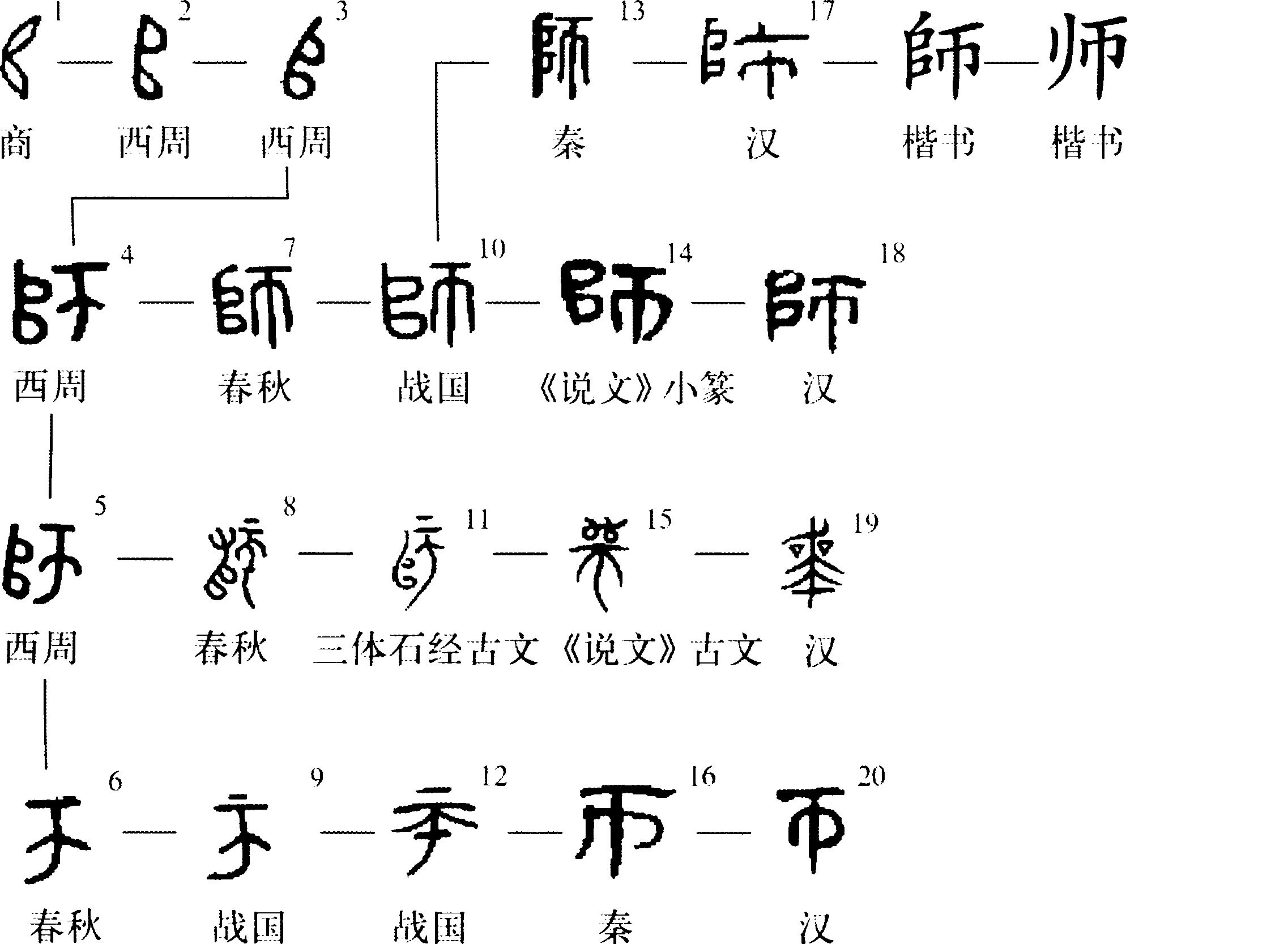

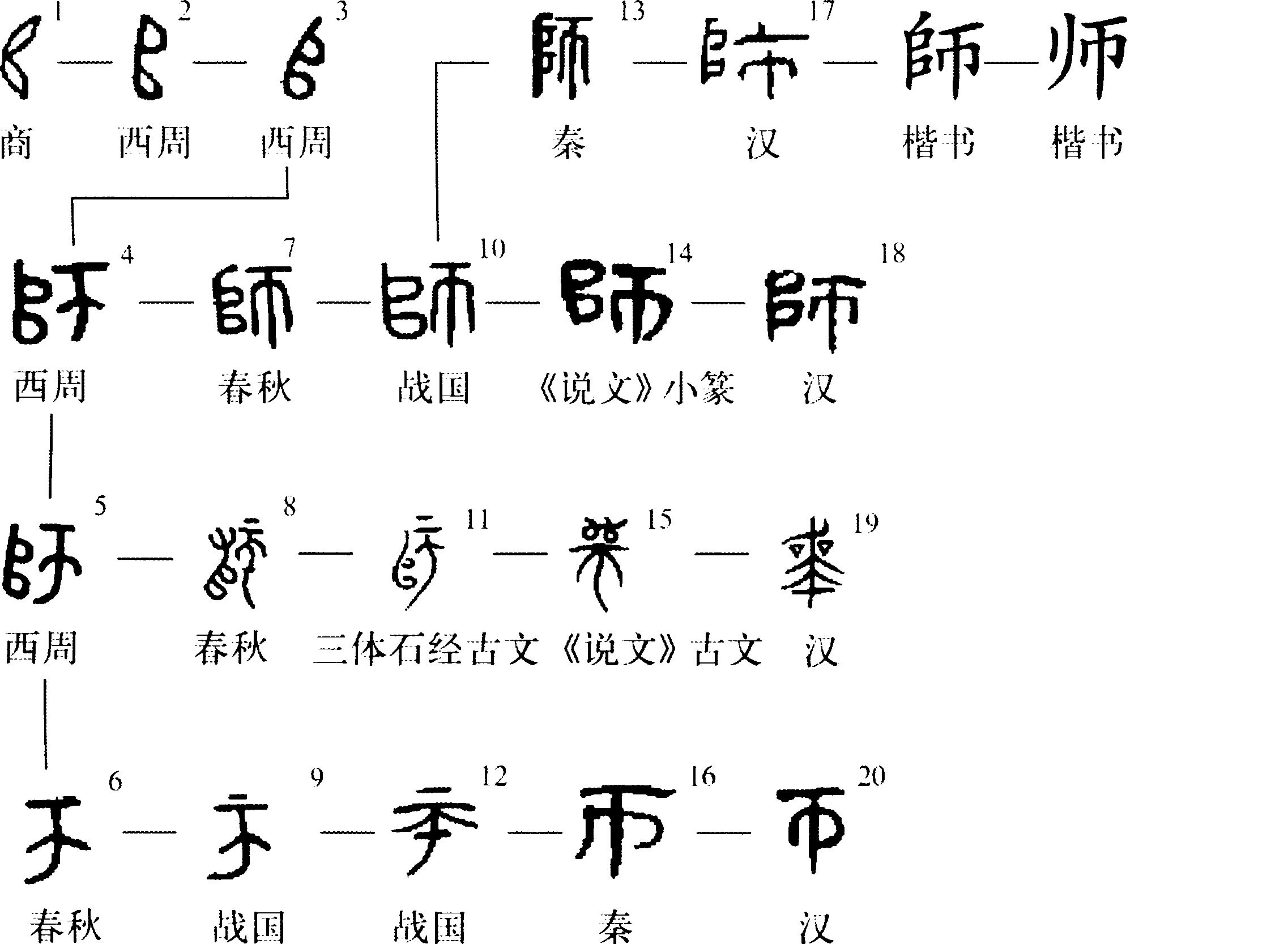

(原文为反书)﹑6–12﹑15《汉语字形表》233~234页《说文》127页《睡甲》91页《篆隶表》402页

“師”字,商代甲骨文作 ,构形不明,隶定作“𠂤”(参见𠂤部“𠂤(duī)”字条)。西周金文或作“𠂤”,或加“帀”旁作“師”,或省“𠂤”旁作“帀”(参见上“帀2”字条)。春秋战国及秦汉文字承袭西周金文,亦作“師”﹑“帀”二体(字形15将“𠂤”横书置于“帀”旁之上,字形19即此形之讹)。古代军队编制单位,二千五百人为一师。《说文》:“師,二千五百人为師。”《周礼·地官·小司徒》:“五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为師,五師为军。”泛指军队。禹鼎:“王乃命西六𠂤(師)﹑殷八𠂤(師)。”《左传·僖公四年》:“齐侯以诸侯之師侵蔡。”鄂君启舟节:“大司马昭阳败晋帀(師)于襄陵之岁。”又指驻扎军队。《左传·僖公二十五年》:“秦伯師于河上。”引申指众,众人。《诗·大雅·韩奕》:“薄彼韩城,燕師所完。”毛传:“師,众也。”又为官名。如太师﹑师氏﹑乐师等。又指精通某种技艺的人。《孟子·告子上》:“今有场師。”赵岐注:“场師,治场圃者。”又指先生,老师。《论语·述而》:“三人行,必有我師焉。”《玉篇·帀部》:“師,教人以道者之称也。”“師”字在汉代还有过一个假借义。《汉书·西域传》:“(乌弋山离)有桃拔﹑師子﹑犀牛。”这种用法的“師”,后来加“犬”旁写作“獅”。《说文》无“獅”字。《玉篇·犬部》:“獅,音師,猛兽也。”新中国成立后,“師”简化为“师”,“獅”类推简化为“狮”。(冀小军)

,构形不明,隶定作“𠂤”(参见𠂤部“𠂤(duī)”字条)。西周金文或作“𠂤”,或加“帀”旁作“師”,或省“𠂤”旁作“帀”(参见上“帀2”字条)。春秋战国及秦汉文字承袭西周金文,亦作“師”﹑“帀”二体(字形15将“𠂤”横书置于“帀”旁之上,字形19即此形之讹)。古代军队编制单位,二千五百人为一师。《说文》:“師,二千五百人为師。”《周礼·地官·小司徒》:“五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为師,五師为军。”泛指军队。禹鼎:“王乃命西六𠂤(師)﹑殷八𠂤(師)。”《左传·僖公四年》:“齐侯以诸侯之師侵蔡。”鄂君启舟节:“大司马昭阳败晋帀(師)于襄陵之岁。”又指驻扎军队。《左传·僖公二十五年》:“秦伯師于河上。”引申指众,众人。《诗·大雅·韩奕》:“薄彼韩城,燕師所完。”毛传:“師,众也。”又为官名。如太师﹑师氏﹑乐师等。又指精通某种技艺的人。《孟子·告子上》:“今有场師。”赵岐注:“场師,治场圃者。”又指先生,老师。《论语·述而》:“三人行,必有我師焉。”《玉篇·帀部》:“師,教人以道者之称也。”“師”字在汉代还有过一个假借义。《汉书·西域传》:“(乌弋山离)有桃拔﹑師子﹑犀牛。”这种用法的“師”,后来加“犬”旁写作“獅”。《说文》无“獅”字。《玉篇·犬部》:“獅,音師,猛兽也。”新中国成立后,“師”简化为“师”,“獅”类推简化为“狮”。(冀小军)