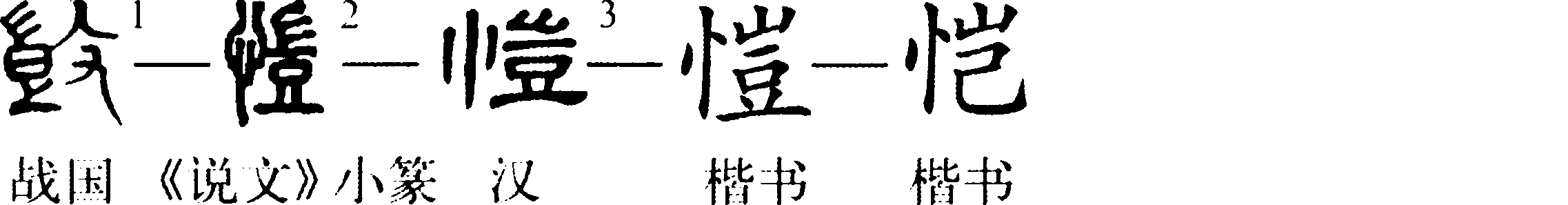

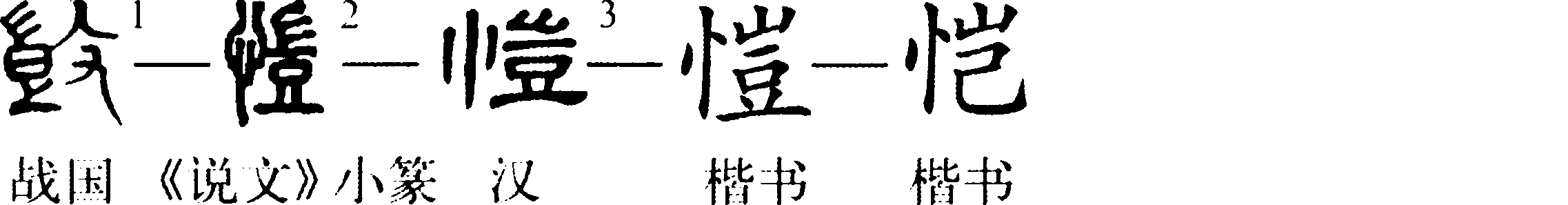

《甲金篆》730页《说文》217页《隶辨》385页

形声字。从心,豈声。《说文》:“豈,还师振旅乐也。”段玉裁注:“《周礼·大司乐》曰:‘王师大献,则令奏愷乐。’注曰:‘大献,献捷于祖;愷乐,献功之乐。郑司农说以春秋郑文公败楚师于城濮。传曰:振旅愷以入于晋。’按,经传豈皆作愷。”徐灏注笺:“豈即古愷字。”又,清雷浚《说文外编》卷二:“凱,又凱歌,则当以豈为正字。《说文》部首豈,还师振旅乐也。”可见,凯旋胜利的“凱”(凯),本作“豈”(岂),本像上有羽饰的一种鼓形,击鼓奏乐来表示欢庆。“豈”(岂)后假借为反诘用语,故文献通用“凱”(凯)来表示其欢庆之义。欢庆﹑欢乐本是一种美好的心情,所以又据“豈”(岂)字增加“心”旁成为“愷”(恺)。由此看来,“凱”(凯)“愷”(恺)都是“豈”(岂)的后起字。“愷”(恺)的本义为欢庆﹑快乐。《说文》:“愷,乐也。”《庄子·天道》:“中心物恺,兼爱无私,此仁义之情也。”成玄英疏:“恺,乐也。忠诚之心,愿物安乐。”引申为和顺﹑诚恳。“恺”可指军队打胜仗后所奏之乐,这一意义一般写作“凯”。楚简左为“豈”﹑右“攴”或“殳”,表示击乐欢庆;小篆为左“心”﹑右“豈”;隶楷文字由小篆演变而来,写作“愷”。现代汉字简化时,“豈”据草书简作“岂”,“愷”因此类推简化为“恺”。(郭小武 叶青)