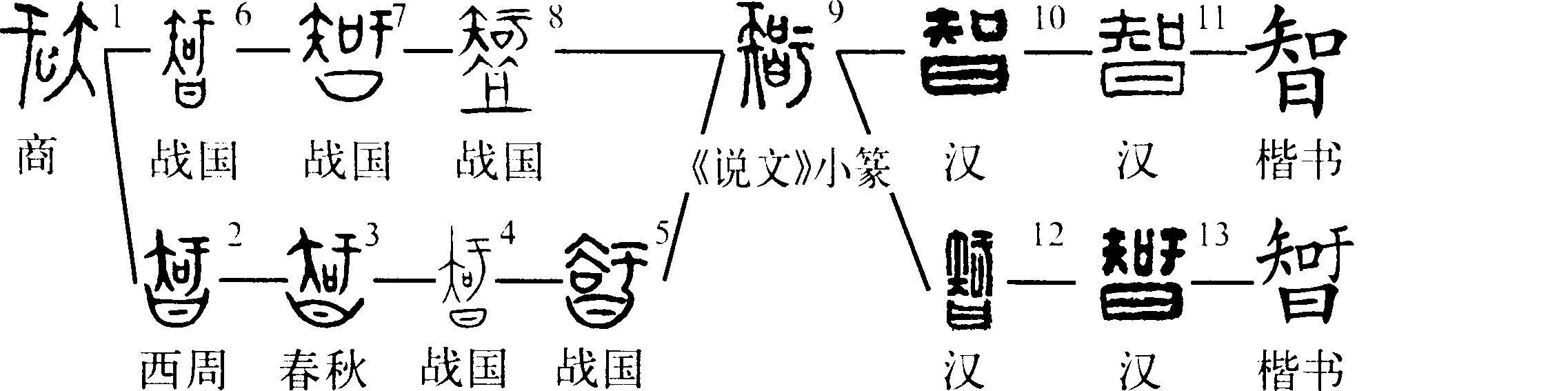

形声字。甲骨文作从于,知声。形旁于是竽的象形字,表示智的本义与竽声可知心迹有关。知是从口﹑矢声的形声字,本义为口之所陈,心迹可识,于智表音,智与知声韵并同。马王堆帛书《老子乙本·道篇》“智慧出”作“知”,《战国纵横家书》“智能免国”作“知”,后乃孳乳分化而为智字。商代智字所从构件或作

| 汉字 | 𰖨 |

| 字源 |

形声字。甲骨文作从于,知声。形旁于是竽的象形字,表示智的本义与竽声可知心迹有关。知是从口﹑矢声的形声字,本义为口之所陈,心迹可识,于智表音,智与知声韵并同。马王堆帛书《老子乙本·道篇》“智慧出”作“知”,《战国纵横家书》“智能免国”作“知”,后乃孳乳分化而为智字。商代智字所从构件或作 |

| 随便看 |

汉字字源辞典收录13864条汉字词条,基本涵盖了常见汉字的字源解析,是汉字研究的必备工具。