丁dīng 釘;钉;𩒆;頂;顶  甲骨文;

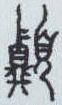

甲骨文; 金文丁;

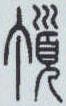

金文丁; 金文顶;

金文顶; 说文籀文顶;

说文籀文顶; 古玺文;

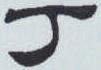

古玺文; 小篆丁;

小篆丁; 小篆钉;

小篆钉; 小篆顶;

小篆顶; 小篆𩒆;

小篆𩒆; 三体石经;

三体石经; 隶书丁;

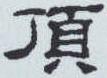

隶书丁; 隶书顶

隶书顶

甲骨文;

甲骨文; 金文丁;

金文丁; 说文籀文顶;

说文籀文顶;“丁” 字释义不统一。有 “钉帽说” ,“窗顶说” ,“人心说” 。除“人心说” 实难苟同外,笔者认为 “丁” 是个随形变义的字: 甲骨文写作“ ” , 释为穴居时的窗顶并非无据。 当时生产力低下, 未见使用 “钉子”的记录; 金文写作 “

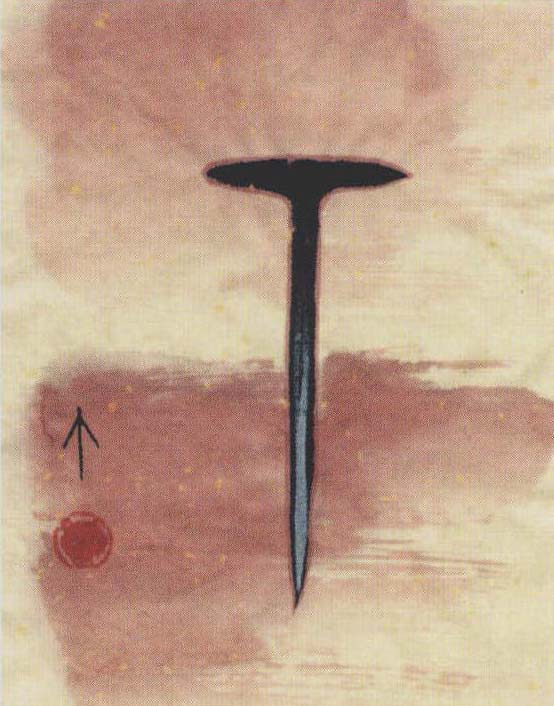

” , 释为穴居时的窗顶并非无据。 当时生产力低下, 未见使用 “钉子”的记录; 金文写作 “ ”始有钉形; 古玺文和《三体石经》写作 “

”始有钉形; 古玺文和《三体石经》写作 “ ” 和“

” 和“ ” , 是最象形的丁(钉)字; 小篆作 “

” , 是最象形的丁(钉)字; 小篆作 “ ” 也是有锐角的钉形。 另加“金” 旁作 “

” 也是有锐角的钉形。 另加“金” 旁作 “ ” (钉, 本指金锭, 后成铁钉的 “钉” 字) 。 但共同认可“丁” 借作天干的第四位。表示头顶、顶部的 “顶” 字,金文、“说文籀文” 及小篆分别用 “鼎” 、“丁” 作声符,用 “頁” (突出头部的人形)作形符, 写作“

” (钉, 本指金锭, 后成铁钉的 “钉” 字) 。 但共同认可“丁” 借作天干的第四位。表示头顶、顶部的 “顶” 字,金文、“说文籀文” 及小篆分别用 “鼎” 、“丁” 作声符,用 “頁” (突出头部的人形)作形符, 写作“ 、

、  ”或 “

”或 “ 、

、  ” , 属形声字。 隶书(汉《礼器碑》等)以其特有的笔画写作 “

” , 属形声字。 隶书(汉《礼器碑》等)以其特有的笔画写作 “ ” 、 “

” 、 “ ” , 成为今文。

” , 成为今文。

图为 “象形字书画” 造形