𠭥zhuì  甲骨文1;

甲骨文1; 甲骨文2;

甲骨文2; 金文1;

金文1; 金文2;

金文2; 小篆;

小篆; 三体石经

三体石经

金文2;

金文2; 三体石经

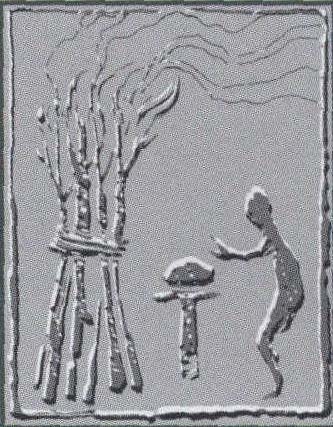

三体石经“𠭥” 反映的是一种与祭祀活动有关的事, 将木柴或束木置于灵台前,表示某种心意。 《说文》 : “𠭥, 楚人谓卜问吉凶曰𠭥。 从又持祟, 祟亦声。读若赘。”这段解释是根据小篆的字形而言。其实,甲骨文、金文、《三体石经》写作“ 、

、  、

、  、

、  、

、  ” , 字形虽不尽相同, 但基本构成完全一样。右边是只手(又) ,“手” 在古文字中与 “又” 写法相同; 左上是“木”或“束” (一束木),下边是灵台 “示” 。合起来正是以手置木于灵台的情景。 小篆规范笔画后写作 “

” , 字形虽不尽相同, 但基本构成完全一样。右边是只手(又) ,“手” 在古文字中与 “又” 写法相同; 左上是“木”或“束” (一束木),下边是灵台 “示” 。合起来正是以手置木于灵台的情景。 小篆规范笔画后写作 “ ” , 将 “木”误为 “出” , 与 “示” 合为“祟” ,成为《说文》误释“从又持祟” 的原因。

” , 将 “木”误为 “出” , 与 “示” 合为“祟” ,成为《说文》误释“从又持祟” 的原因。

图为 “象形字书画” 造形