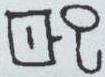

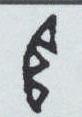

𦣞yí 巸;熙;頤;颐  甲骨文;

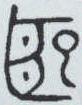

甲骨文; 金文1;

金文1; 金文2;

金文2; 金文1;

金文1; 金文2;

金文2; 金文3;

金文3; 金文4;

金文4; 金文5;

金文5; 说文籀文;

说文籀文; 说古文熙;

说古文熙; 小篆𦣞;

小篆𦣞; 小篆颐;

小篆颐; 小篆巸;

小篆巸; 小篆熙;

小篆熙; 汉简熙;

汉简熙; 隶书熙

隶书熙

甲骨文;

甲骨文; 金文2;

金文2; 金文4;

金文4; 金文5;

金文5; 说文籀文;

说文籀文; 说古文熙;

说古文熙; 小篆熙;

小篆熙; 隶书熙

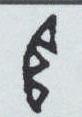

隶书熙“𦣞”虽是《说文》中的一个部首字, 但因字形变化很大, 字义歧说不一。 《说文》认为是人的下颌, 是对小篆字形而言。 甲骨文偏旁写作“ ” ,是梳篦形; 金文写作 “

” ,是梳篦形; 金文写作 “ 、

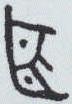

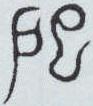

、  ” , 已经变形, 成为讹说的开始。 其中 “说文籀文”加表示头部的 “首”成为“

” , 已经变形, 成为讹说的开始。 其中 “说文籀文”加表示头部的 “首”成为“ ” 。小篆将首改为“页”成“

” 。小篆将首改为“页”成“ ” 。

” 。

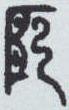

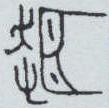

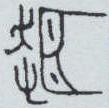

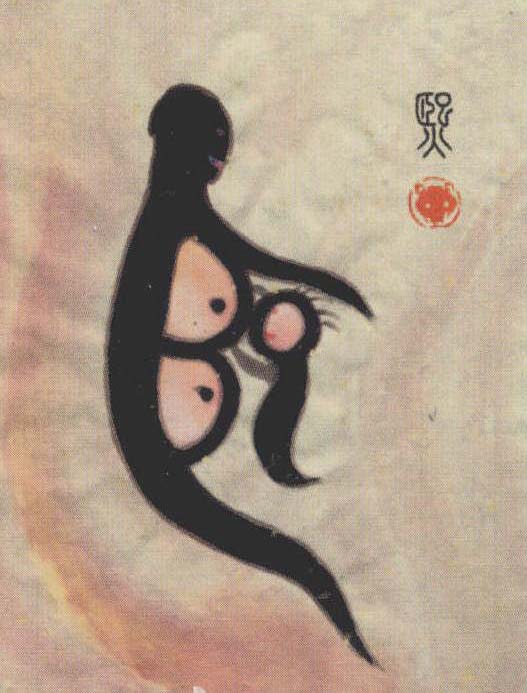

“熙” 字释义颇多。有 “光明说” 、“晒干说” 、“兴起说” 、“和乐说” 、 “嬉戏说” ……惜无定论。 笔者从熙字金文写作 “ 、

、  、

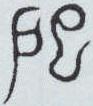

、 ”(巸)看,当与孕育婴儿有关。金文左边是母体两膀间双乳形,右边是未成形小儿“巳”字。小儿在母怀中吃饱后玩耍嬉戏,母亲自然高兴,母子和乐是十分自然的事。 “说文古文”写作“

”(巸)看,当与孕育婴儿有关。金文左边是母体两膀间双乳形,右边是未成形小儿“巳”字。小儿在母怀中吃饱后玩耍嬉戏,母亲自然高兴,母子和乐是十分自然的事。 “说文古文”写作“ ” , 是金文的讹变, 但仍保留了小儿的形状。小篆规范笔画时写作 “

” , 是金文的讹变, 但仍保留了小儿的形状。小篆规范笔画时写作 “ ” 。后另加“火” (灬)表示光明、 晒(烤)干等也可讲通。笔者管见,存疑待考。

” 。后另加“火” (灬)表示光明、 晒(烤)干等也可讲通。笔者管见,存疑待考。

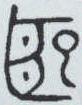

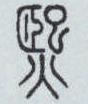

注: “巸” 字后期金文也写作 “ ” , 义随形变, 也反映了战国时期文字的混乱状态。

” , 义随形变, 也反映了战国时期文字的混乱状态。

图为 “象形字书画” 造形