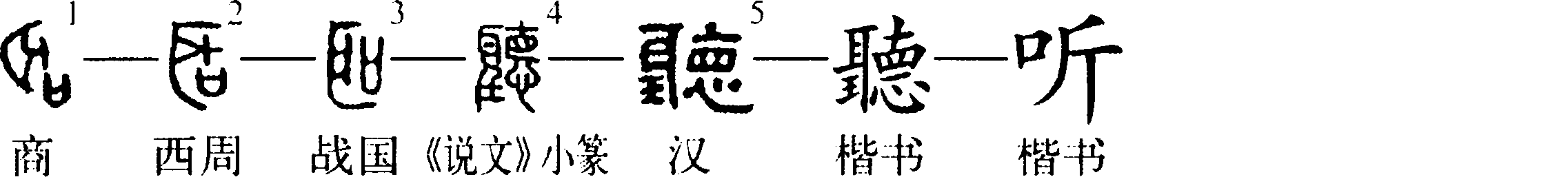

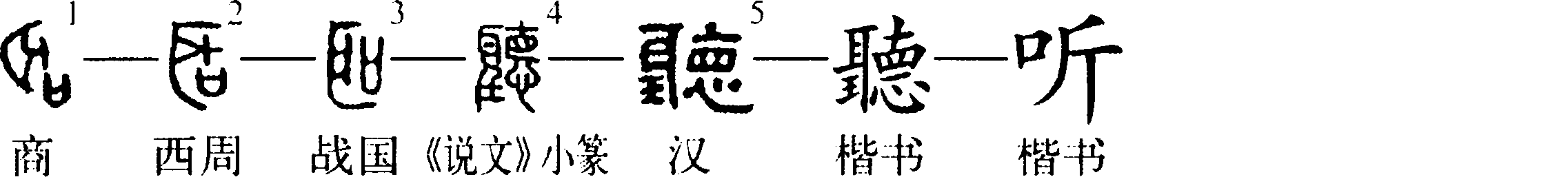

《甲文编》466页《金文编》772页《战文编》787页《说文》250页《篆隶表》853页

甲骨文﹑金文的听是会意字,从耳从口,表示口有所言,以耳得之为声,其得声之动作为听,《合集》8669:“方无聽。”(即没有听到方国的情况)《说文》小篆所从之悳为叠加声符。《说文》:“聽,聆也。”段玉裁注:“听者,耳有所得也。”《论语·公冶长》:“听其言而观其行。”听而后从,引申为听从﹑接受。《诗·大雅·荡》:“曾是莫听,大命以倾。”由聆听又引申为考察﹑治理,即听取情况而进行裁断,治理。《周礼·秋官·小司寇》:“以五声听狱讼,求民情:一曰辞听,二曰色听,三曰气听,四曰耳听,五曰目听。”《荀子·王霸》:“相者,论列百官之长,要百事之听。”杨倞注:“听,治也。要取百事之治考其得失也。”又引申为等候。《周礼·地官·大司徒》:“正岁,令于教官曰:各共尔职,修乃事,以听王命。”贾公彦疏:“听,待也。”聽﹑聲﹑聖三字同源(参见“聖”字条)。聽现简化为从口﹑斤声之“听”。从口﹑斤声之“听”见于《说文》,本义为笑的样子。《说文·口部》:“听,笑皃。从口﹑斤声。”现代汉语中,“听”之本义已废,专表听义。(秦晓华)