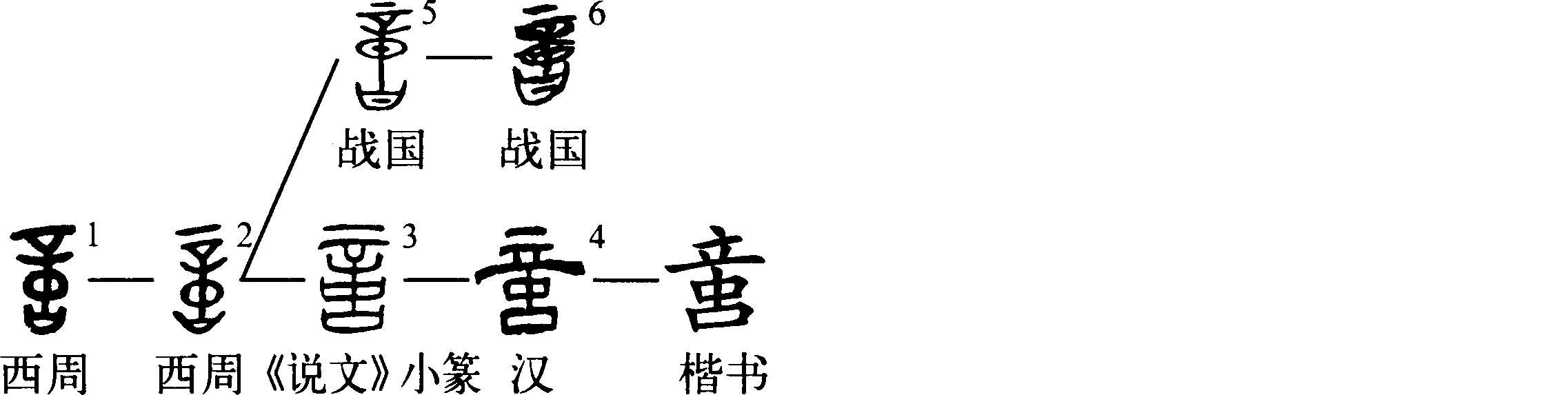

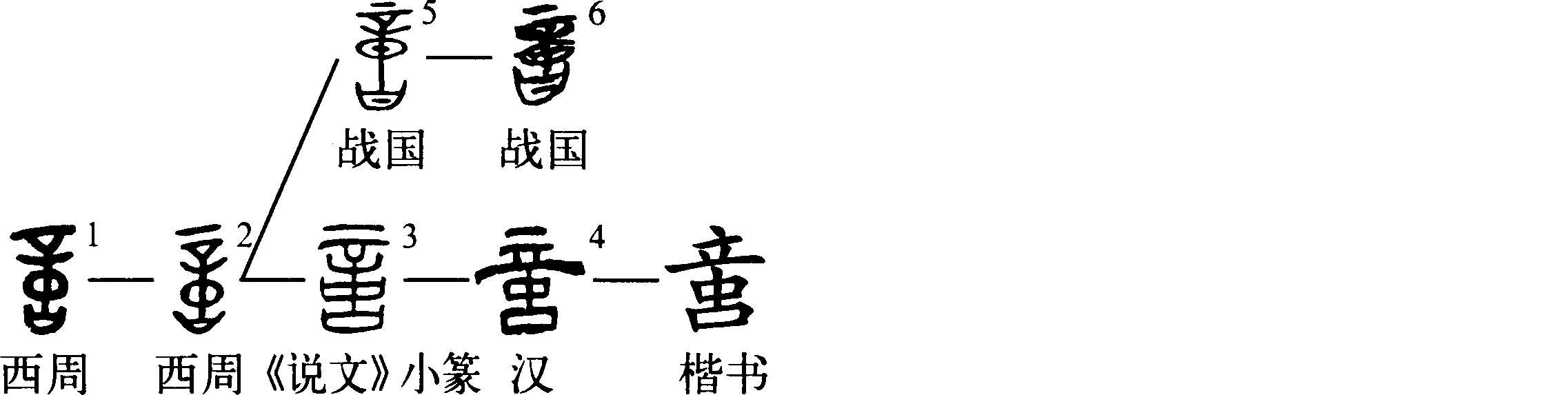

《金文编》139~140页《说文》51页《篆隶表》149页《战文编》136页

指事字。“𠶷”当是在“言”上加指事符号“口”,表示言中之意。林义光很早就在《文源》中指出该字“从言,口以示言中意,当与意同字”。《说文》:“𠶷,快也。从言,从中。”不易理解。“𠶷”在传世典籍中很少使用,但在出土文献中自西周至汉魏一直沿用不辍。除人名之外,我们把这些用例的意义和用法归纳为:一通“意”。郭店楚墓竹简《语丛三》第64号简“亡𠶷亡古”,即《论语·子罕》所言“毋意”与“毋固”。《上海博物馆藏战国楚竹书(五)·鬼神之明》第4号简:“其力能至焉而弗为乎?吾弗知也;𠶷其力不能至焉乎?吾亦弗知也。”二通“億”。墙盘:“渊哲康王, 尹彊。”裘锡圭先生读“彊”为“億疆”,意为“巩固周疆”。君命瓜壶:“祈无疆,至于万𠶷年。”司隶校尉鲁峻碑:“永传𠶷龄,晚矣旳旳。”《说文》“𠶷,快也。从言,从中”,文献无征。“𠶷”与“”﹑“意”当并为一字异体。《说文》:“,满也。从心,𠶷声。一曰十万曰。,籀文省。”《说文·心部》又有“意”字:“意,从心察言而知意也。从心,从音。”综理这些材料,“𠶷”﹑“”﹑“悥”﹑“意”字形上都与“言”有联系,音读相同,意义上都是言中有意﹑察言知意。前人以为并为一字的意见是非常有道理的。上列出土文献中的例证是很好的证明。文献中之所以很少用例,是因为以“意”代之的缘故。“十万曰”的“”是假借用法,典籍作“億”,今简化为“亿”。(李守奎)

尹彊。”裘锡圭先生读“彊”为“億疆”,意为“巩固周疆”。君命瓜壶:“祈无疆,至于万𠶷年。”司隶校尉鲁峻碑:“永传𠶷龄,晚矣旳旳。”《说文》“𠶷,快也。从言,从中”,文献无征。“𠶷”与“”﹑“意”当并为一字异体。《说文》:“,满也。从心,𠶷声。一曰十万曰。,籀文省。”《说文·心部》又有“意”字:“意,从心察言而知意也。从心,从音。”综理这些材料,“𠶷”﹑“”﹑“悥”﹑“意”字形上都与“言”有联系,音读相同,意义上都是言中有意﹑察言知意。前人以为并为一字的意见是非常有道理的。上列出土文献中的例证是很好的证明。文献中之所以很少用例,是因为以“意”代之的缘故。“十万曰”的“”是假借用法,典籍作“億”,今简化为“亿”。(李守奎)