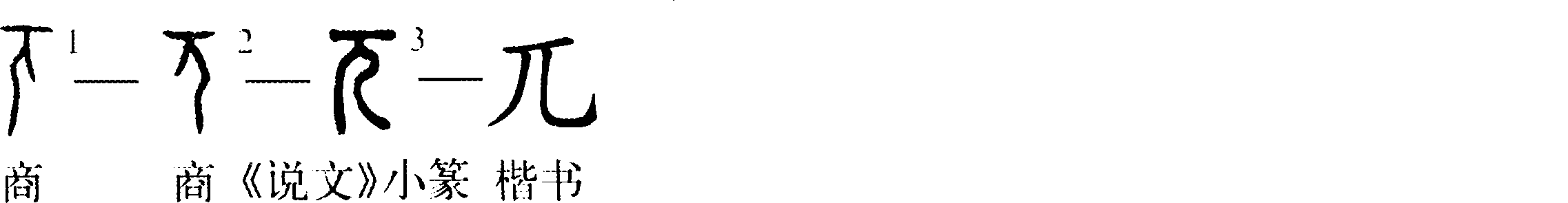

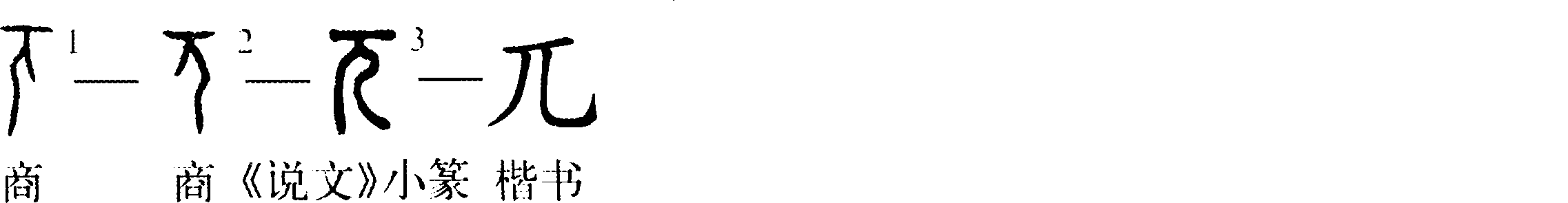

《甲文编》362页《说文》176页

象形字。《说文》:“兀,高而上平也。从一在人上。读若夐。茂陵有兀桑里。”段玉裁注:“凡从兀声之字,多取孤高之意。”林义光《文源》:“按从人而上平,非高之义,兀盖与元同字,首也。从人,一记其首处,与天同意,读若夐(寒韵),夐古与元同音(奂,从夐得声,奂声之𡨡与元部之院同字)实元(徽韵)之双声次对转也,兀元同字,故髡,《说文》从元或体从兀;𫐄,《说文》作䡇。”甲骨文中元﹑兀二字用法相同,实为一字无疑。兀字当是 形(见于金文)之省变,

形(见于金文)之省变, 即突出其元首之形,兀上加一横作元,也是指示元首所在之处而已。又因甲骨文上作“二”形,元首在人体之上,故元字也可以认为是会意字。但兀字为象形字,兀即

即突出其元首之形,兀上加一横作元,也是指示元首所在之处而已。又因甲骨文上作“二”形,元首在人体之上,故元字也可以认为是会意字。但兀字为象形字,兀即 之变,《说文》解为会意字,与原始之构形不符,是据兀字后来的词义解释原始构形之义的。西周金文不见兀字,因为兀元为一字,不必使用兀字。到了春秋战国之际的侯马盟书﹑春秋吴王剑铭文已经出现兀字,可以认为是元字之省,仍然用为元字,古文字在东方六国文字里多用简省之形,兀元仍然不能区分为两个字。《说文》对兀字的解释,大概是两汉时人根据“兀”字的形体特点赋予的新的词义,汉代以后文献中元字的一些用法,都是根据这一新词义引申而来的,在用法上与元字完全不同了。因此,兀元二字到了汉代才从音义形上开始有所分工,成了两个字,两个词,但字形﹑字音上仍有联系。(周宝宏)

之变,《说文》解为会意字,与原始之构形不符,是据兀字后来的词义解释原始构形之义的。西周金文不见兀字,因为兀元为一字,不必使用兀字。到了春秋战国之际的侯马盟书﹑春秋吴王剑铭文已经出现兀字,可以认为是元字之省,仍然用为元字,古文字在东方六国文字里多用简省之形,兀元仍然不能区分为两个字。《说文》对兀字的解释,大概是两汉时人根据“兀”字的形体特点赋予的新的词义,汉代以后文献中元字的一些用法,都是根据这一新词义引申而来的,在用法上与元字完全不同了。因此,兀元二字到了汉代才从音义形上开始有所分工,成了两个字,两个词,但字形﹑字音上仍有联系。(周宝宏)