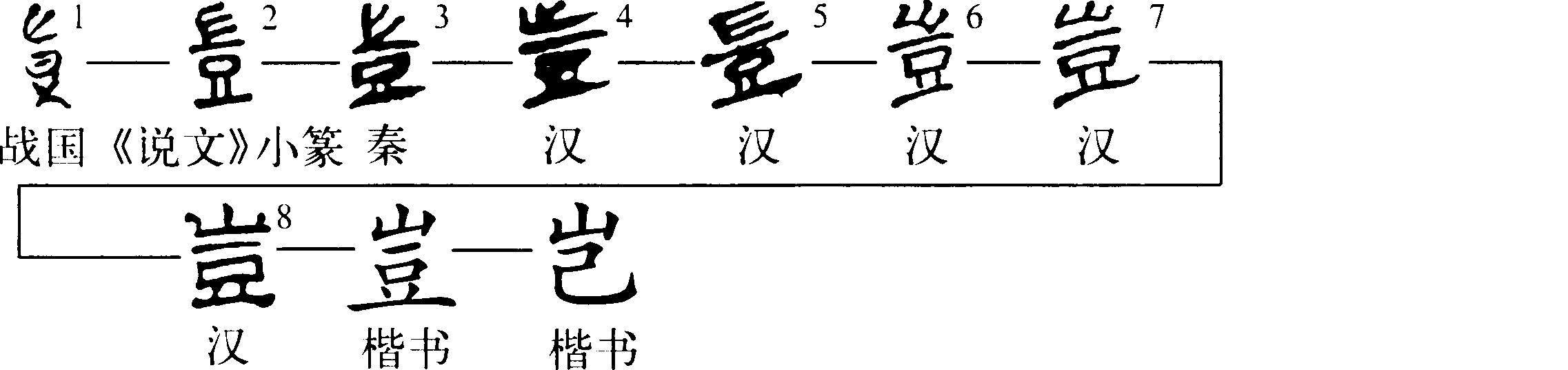

字形结构未明。《说文》分析作“从豆,微省声”,不尽可信,可能是“壴”的分化字,“豈”“壴”二者字形极为近似,上古声母极为接近,词义有关联。“岂”字约产生于东周,战国楚文字“敳”字声符是“岂”,写作“

| 汉字 | 豈 |

| 字源 |

字形结构未明。《说文》分析作“从豆,微省声”,不尽可信,可能是“壴”的分化字,“豈”“壴”二者字形极为近似,上古声母极为接近,词义有关联。“岂”字约产生于东周,战国楚文字“敳”字声符是“岂”,写作“ |

| 随便看 |

汉字字源辞典收录13864条汉字词条,基本涵盖了常见汉字的字源解析,是汉字研究的必备工具。