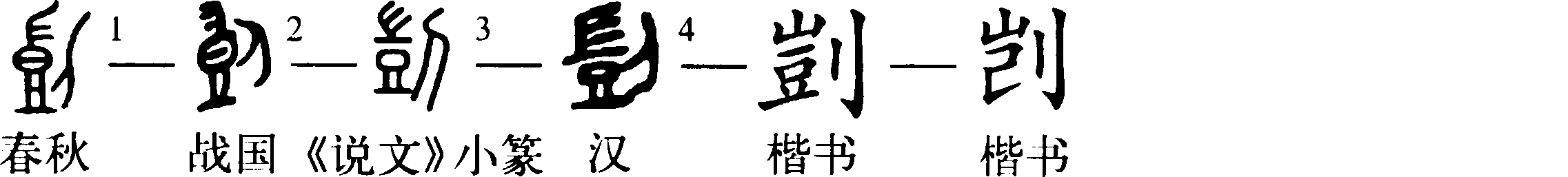

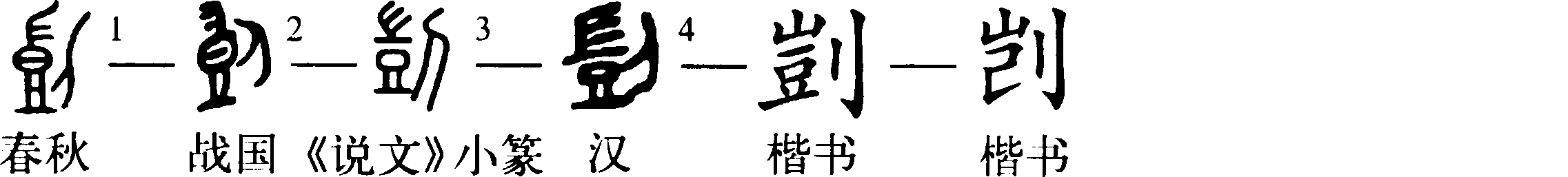

《金石典》204页《郭店》77页《说文》91页《甲金篆》273页

形声字。从刀,豈声。今简化字为“剀”。在金文中,剀读为闿,为开辟﹑开敞﹑通达﹑无阻塞之意。叔夷镈:“外内剀(闿)辟。”“剀”还可指大镰。《说文》:“剀,大镰也。”《史记·淮南衡山列传》:“非直适戍之众,鐖凿棘矜也。”裴骃集解:“徐广曰:‘大镰谓之剀……或是鐖乎?’”“剀”还可表摩义。《说文》:“剀,一曰摩也。”段玉裁注:“刀不利,于瓦石上刏之。剀﹑刏音义皆同也。”由摩义可引申为讽喻义,清段玉裁《说文解字注》:“剀,引申之为规讽之义。”《周礼·春官·大司乐》:“以乐语教国子,兴道讽诵言语。”郑玄注:“道,读若导。导者,言古以剀今也。”由规讽义又可引申为恳切义。《玉篇·刀部》:“剀,切也。”《新唐书·魏徵传》:“徵亦自以不世遇,乃展尽底蕴,无所隐,凡二百余奏,无不剀切当帝心者。”这些意义的剀读为kǎi。此外,文献中的“剀”还可读为ái,用表靠近或遭受义。清章炳麟《新方言·释言》:“今人谓相切近为剀,俗作捱(挨)。剀亦自近彼物之称。”“直隶谓招朾(打)谓‘剀朾(打)’,陕西谓招杀曰‘剀刀’。”表遭受义后世亦用作“捱(挨)”。“剀”还可作副词,相当于“岂”。郭店楚墓竹简《缁衣》:“剀必尽仁?”(章秀霞)