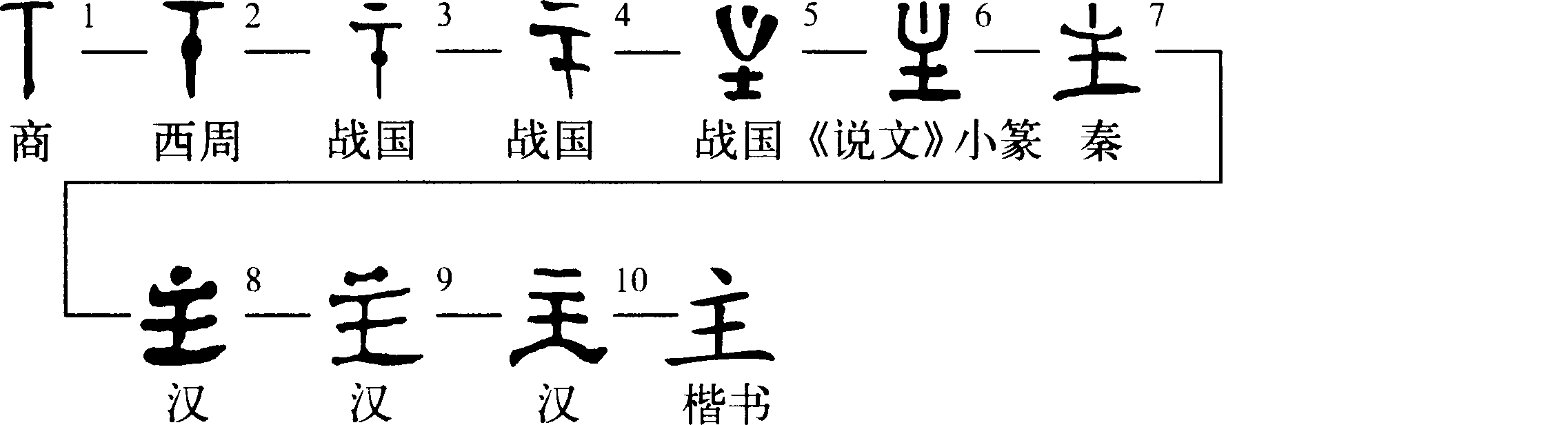

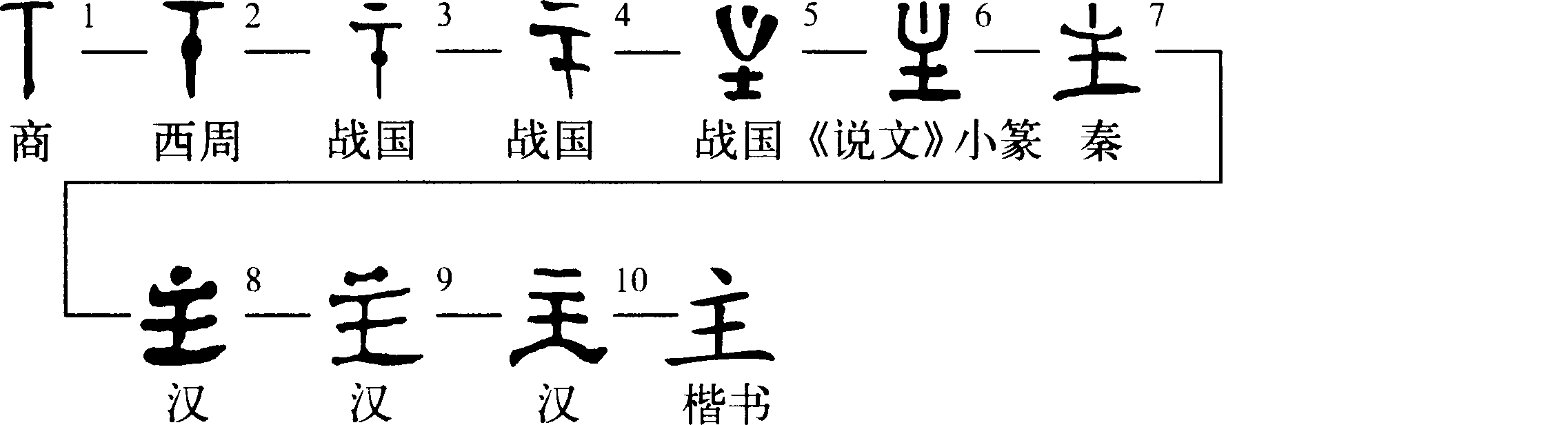

《甲文编》5页《陕西金文汇编》424页《类编》384页“宗(宔)”字偏旁《类编》47页《说文》105页《睡甲》74页《马王堆》203页《银雀山》179页《甲金篆》324页

象形字。初文像神主(即受祭祀的死者的牌位)形。“主”字初文出自商代,与“示”词义相关,因此与“”共用一字,后渐分化。(参见“示”字条)写“主”的“ ”字在西周时代于竖笔中部加圆点,至战国,圆点变成短横,后又在中竖底部加一横,而顶部长横两端上翘而呈弧形,原长横顶上的饰横变成竖点,小篆把竖点写成上锐下肥的“瓜子”点,并把底横延长,秦简及西汉早期简帛把左右上翘的弧笔的弧度大大减低,直至恢复为平直的横笔,并且把顶部的竖点又变为略短的横笔,但在东汉隶书中,这一横笔写得稍长,后世楷书把顶横写成斜点。本义即神主。《周礼·春官·司巫》:“祭祀则共匰(dān,盛放神主之器)主。”引申为家长﹑君主﹑首领﹑主人。由君主义引申指公卿大夫及其正妻,也引申为根本﹑主掌﹑守护,由主掌义引申为主张﹑主治(中医术语)。以上诸义都读zhǔ。还有读zhù的情况:一是火炷,灯心,即《说文》所谓“鐙中火主”,后来专用“炷”字;二是作量词,相当于件﹑桩;三是灌入,后来专用“注”字。(金国泰)

”字在西周时代于竖笔中部加圆点,至战国,圆点变成短横,后又在中竖底部加一横,而顶部长横两端上翘而呈弧形,原长横顶上的饰横变成竖点,小篆把竖点写成上锐下肥的“瓜子”点,并把底横延长,秦简及西汉早期简帛把左右上翘的弧笔的弧度大大减低,直至恢复为平直的横笔,并且把顶部的竖点又变为略短的横笔,但在东汉隶书中,这一横笔写得稍长,后世楷书把顶横写成斜点。本义即神主。《周礼·春官·司巫》:“祭祀则共匰(dān,盛放神主之器)主。”引申为家长﹑君主﹑首领﹑主人。由君主义引申指公卿大夫及其正妻,也引申为根本﹑主掌﹑守护,由主掌义引申为主张﹑主治(中医术语)。以上诸义都读zhǔ。还有读zhù的情况:一是火炷,灯心,即《说文》所谓“鐙中火主”,后来专用“炷”字;二是作量词,相当于件﹑桩;三是灌入,后来专用“注”字。(金国泰)