《甲文编》546页《类编》428页《篆隶表》1049页

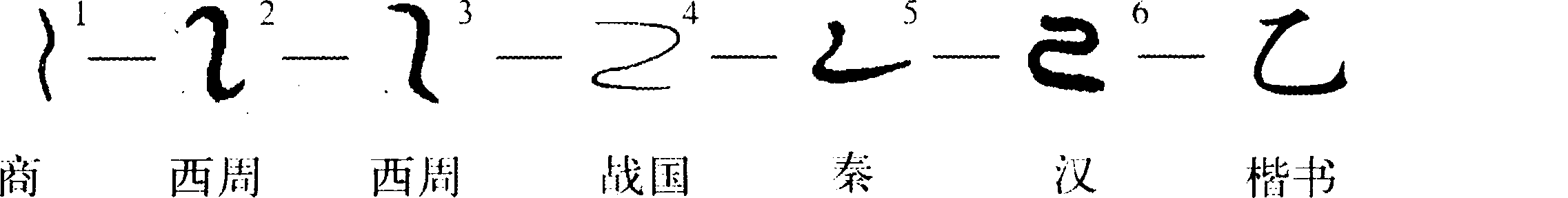

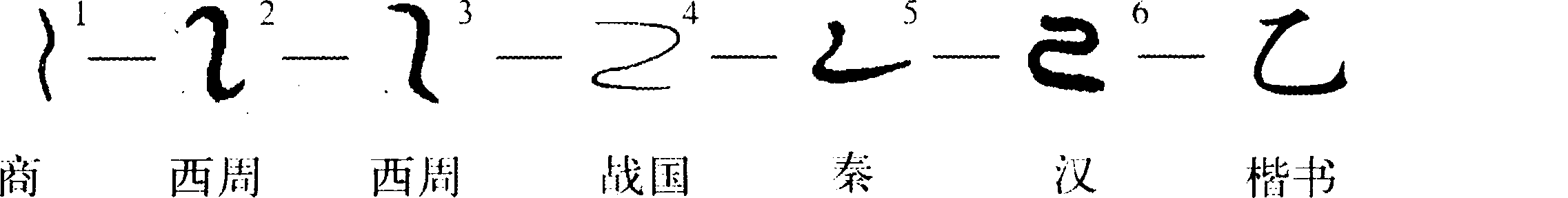

象形字。所像之物不明。“乙”字最早见于商代甲骨文,有左向和右向两种写法,秦汉以后右向写法被淘汰,左向写法逐渐规范,成为今天楷书的样子。《说文》:“乙,象春草木冤曲而出,阴气尚强,其出乙乙也。”是将“乙”释为像春天草木发芽时弯曲着破土而出的样子,因无书证,未可轻信。《尔雅·释鱼》:“鱼肠谓之乙。”是将“乙”释为鱼肠。《礼记·内则》:“鱼去乙。”郑玄注:“乙,鱼体中害人者名也。今东海容鱼有骨,名乙,在目旁,状如篆乙,食之鲠人,不可出。”是将“乙”释为鱼鳃骨。这两种说法其实都不能算是对“乙”的正确解释,而只是说明了鱼肠﹑鱼鳃形状似篆文的“乙”字而已。李圃《甲骨文文字学》谓“象水流形”,并指出甲骨文中“河”﹑“涉”等字中表示河流义的部分就是“乙”,“乙”即“移”的初文。这种解释有一定道理,但尚须更多的材料证明。“乙”字早在甲骨文中就已经被借用,表示天干第二位,而且成为其最常用的义项。由于殷商时代的贵族习惯用天干字作为死后的庙号,所以甲﹑金文中“乙”字常用作人的称呼。此外,由“天干第二位”引申为“第二”的意思,常与“甲”﹑“丙”等连用表示等级或数目。还用于指称不确定的某人。(王颖)