《说文》308页《篆隶表》1049页

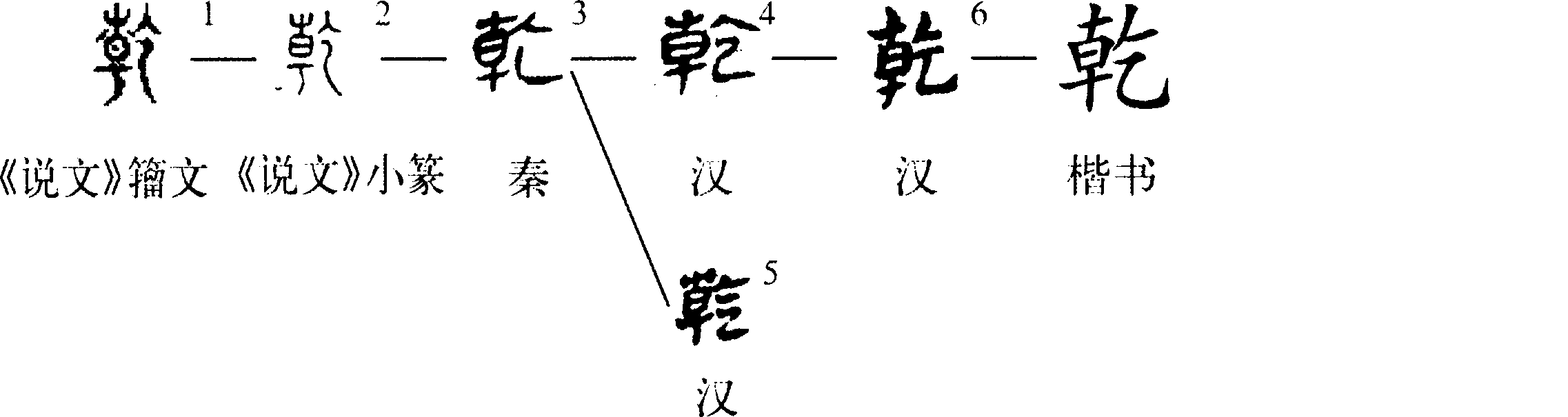

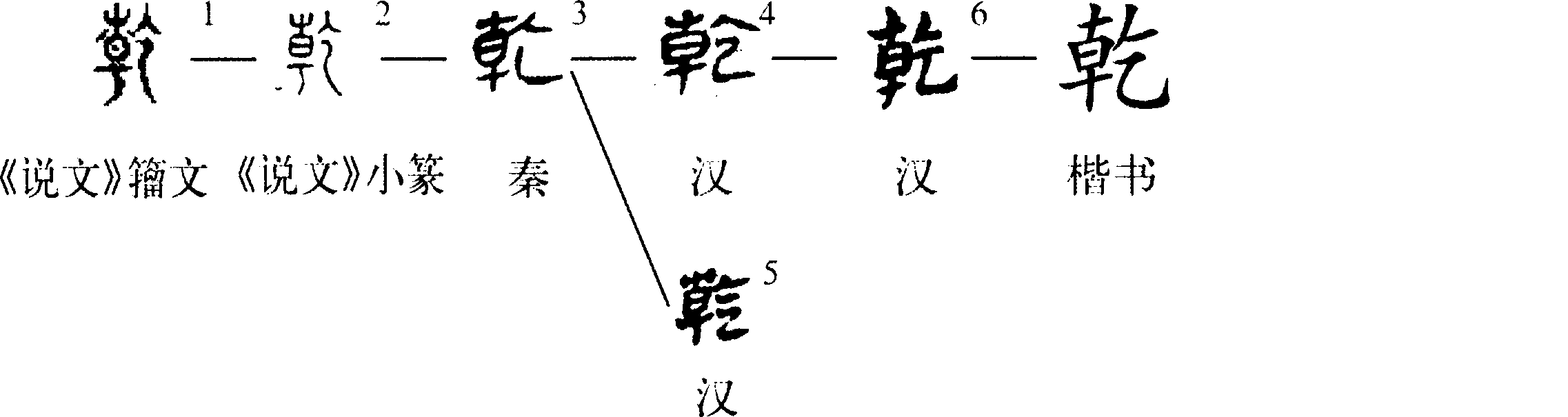

形声字。从乙,倝声。在出土文字材料中,“乾”字最早见于秦代竹简,《说文》收录了籀文,作“”,较小篆稍繁复。由小篆到隶书﹑楷书,“乾”字的结构基本没有变化,在“乙”上增加一横作“ ”,但没有流传后世。本义是干燥。《诗·王风·中谷有蓷》:“中谷有蓷,暵其乾矣。”孔颖达疏:“暵然其乾燥矣。”乾字的声符“倝”,本义为日出时光芒灿烂的样子,日出则晒物干燥,所以“干燥”当为乾字的本义。《说文》:“乾,上出也。从乙。乙,物之达也。”这是把“乾”释为“冒出”,这种解释缺乏证据,不可信。“乾”由“干燥”引申为“枯竭”。《山海经·北山经》:“是水冬乾而夏流。”以上义项均读为gān。“乾”字很早就假借为卦象之名,读为qián。因乾卦象天,所以“乾”又有了“天”的意思,此后又引申出一系列与天相关的义项,如:天子﹑男性﹑西北方等,表示这一系列义项时,乾字均读为qián。在后世,乾的假借义成为其常用义,本义和引申义在简化汉字后归并到读音相同的“干”字下。所以现代汉语中的乾字就只有qián一个读音了。(王颖)

”,但没有流传后世。本义是干燥。《诗·王风·中谷有蓷》:“中谷有蓷,暵其乾矣。”孔颖达疏:“暵然其乾燥矣。”乾字的声符“倝”,本义为日出时光芒灿烂的样子,日出则晒物干燥,所以“干燥”当为乾字的本义。《说文》:“乾,上出也。从乙。乙,物之达也。”这是把“乾”释为“冒出”,这种解释缺乏证据,不可信。“乾”由“干燥”引申为“枯竭”。《山海经·北山经》:“是水冬乾而夏流。”以上义项均读为gān。“乾”字很早就假借为卦象之名,读为qián。因乾卦象天,所以“乾”又有了“天”的意思,此后又引申出一系列与天相关的义项,如:天子﹑男性﹑西北方等,表示这一系列义项时,乾字均读为qián。在后世,乾的假借义成为其常用义,本义和引申义在简化汉字后归并到读音相同的“干”字下。所以现代汉语中的乾字就只有qián一个读音了。(王颖)