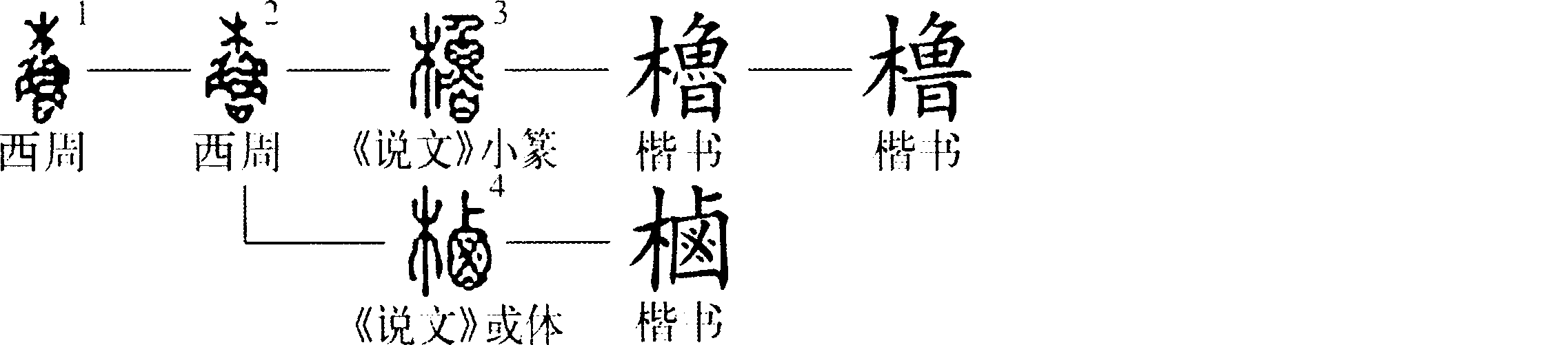

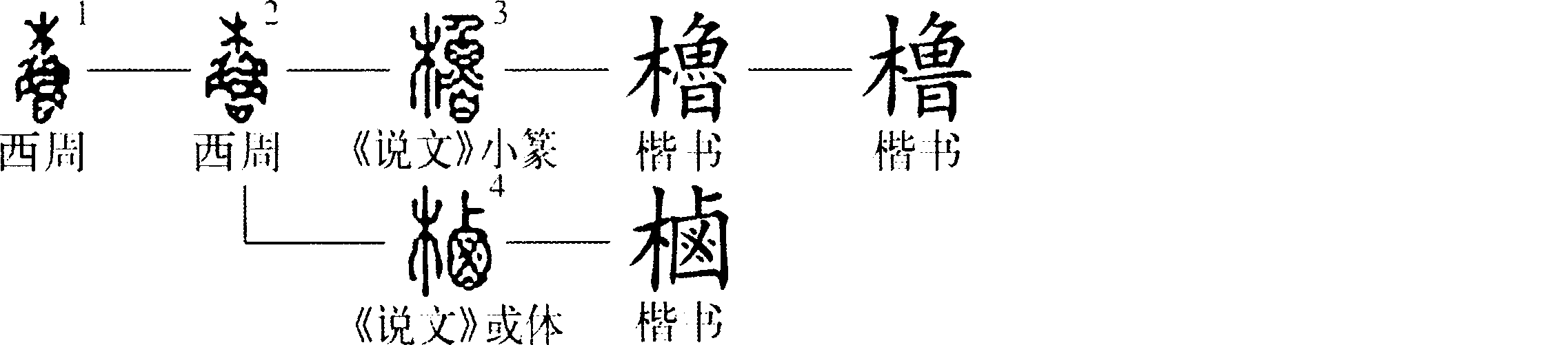

《金文编》398页《说文》124页

形声字。从木,魯声(字形4从鹵声)。本义指大盾。《说文》:“櫓,大盾也。……樐,或从鹵。”字又作“㯭”。《集韵·姥韵》:“櫓,《说文》:‘大盾也。’……㯭,或从虜。”《左传·襄公十年》:“狄虒弥建大车之轮,而蒙之以甲以为櫓。”杜预注:“櫓,大楯。”汉贾谊《过秦论》:“伏尸百万,流血漂櫓。”引申指建于城上的望楼。《释名·释宫室》:“櫓,露也。露上无屋覆也。”《玉篇·木部》:“櫓,城上守御望楼。”《史记·司马相如列传》:“江河为阹,泰山为櫓。”司马贞索隐引郭璞曰:“因山谷遮禽兽为阹。櫓,望楼也。”《三国志·魏书·袁绍传》:“绍为高櫓,起土山,射营中。”“櫓”又指一种比桨长而大的行船工具。《释名·释船》:“櫓,旅也。用旅力然后舟行也。”唐慧琳《一切经音义》卷五十九“櫓船”条:“櫓,船旁大楫曰櫓,所以进船也。”《正字通·木部》:“桨,行舟具。长大曰櫓,短小曰桨。”《三国志·吴书·吕蒙传》:“蒙至寻阳,尽伏其精兵𦩷𦪇(一种大的战船)中,使白衣摇櫓,作商贾人服,昼夜兼行。”字亦作“㯭”。宋杨万里《发杨港渡入交石夹》:“柔㯭殊清响,征人自厌听。”又从“舟”作“艣”(见《广韵·姥韵》)﹑“艪”(见《龙龛手鉴·舟部》)。新中国成立后,“樐”﹑“㯭”﹑“艣”﹑“艪”作为异体字并入了“櫓”字;“魚”简化为“鱼”,“櫓”类推简化为“橹”。(冀小军)