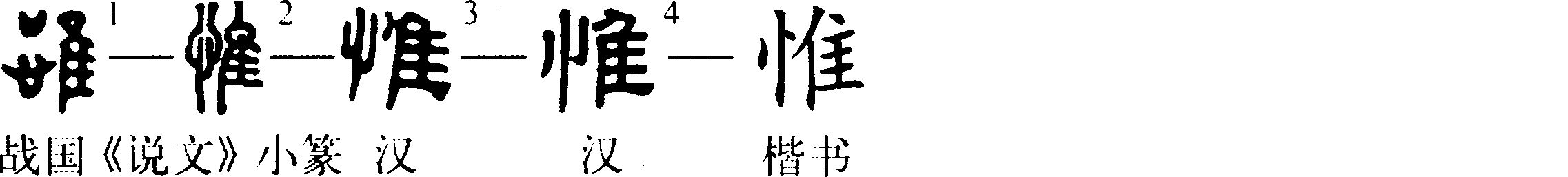

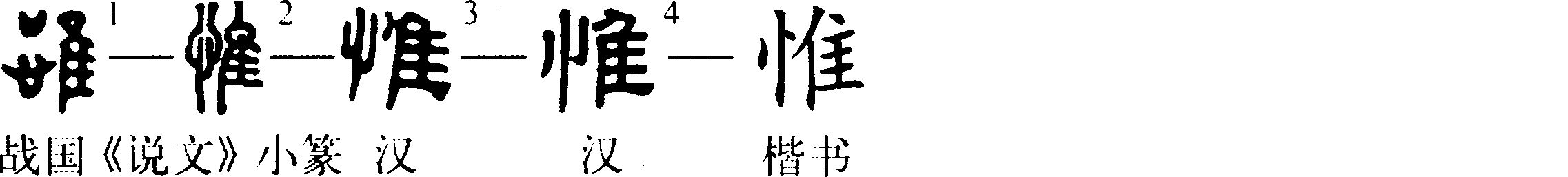

《甲金篆》735页《说文》218页《隶辨》50页

形声字。从心,隹声。战国金文从“心”﹑“唯”声;小篆为左“心”﹑右“隹”;隶楷文字由小篆演变而来,写作“惟”。本义为思考。《说文》:“惟,凡思也。”《诗·大雅·生民》:“载谋载惟,取萧祭脂。”(筹划思考祭礼事,取来香蒿烧油脂)郑玄笺:“惟,思也。”后因读音相同的关系,假借用作副词,指“单单﹑只有”或“又﹑还”;又假借用作连词,可以表示并列﹑顺承﹑让步等关系;还假借用作语气助词,可用于句首,也可用于句中。从字用层面上看,“惟﹑唯﹑维”的纠缠很值得关注。例如“唯一”“惟一”,“思维”“思惟”,就很纠结。从根源上说,“惟”是“凡思”,故从“心”;“唯”是“唯诺”,故从“口”;“维”是“维系”,故从“系”。至于用为语助,则早期仅作“隹”,借鸟形之字而为之,或者竟是取其鸟鸣声的模拟。其后加“口”为“唯”,渐又混用“惟”“维”。另外,“誰”(谁)字也是“隹”“唯”系列语法化发展的结果,这是我们的一个新的发现。大致情形是,“唯”的聚焦语气用法转为疑问语气时,导致了疑问代词“谁”的出现,专司特指问。(郭小武 叶青)