《甲金篆》330页《说文》107页《马王堆》207页

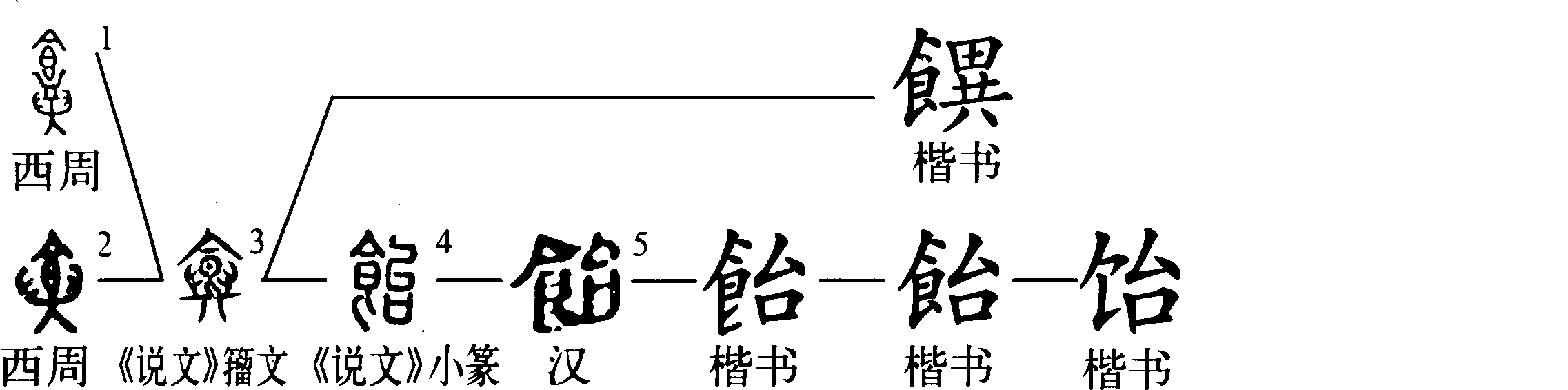

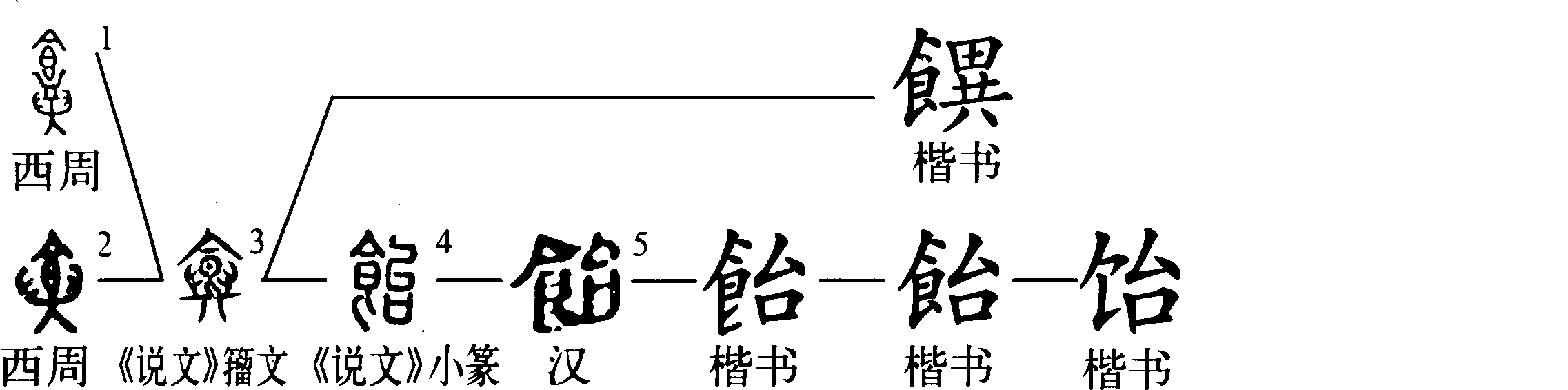

形声字。初从食,異(异)省声;或作从食﹑从皿,異省声。小篆以下从食,台(yí)声。现代楷书偏旁“食”简化作“饣”,“飴”字类推简化作“饴”。而源自早期“異”省声的字,在《玉篇》《集韵》中写作“𩞫”,声符不省。但后代几无用例。《说文》:“饴,米糱(niè麦芽)煎也。”本义是糖稀,用米和麦芽熬制而成。《诗·大雅·绵》:“周原膴膴,堇荼如饴。”(周原土地肥沃,堇菜和苦荼也如同饴糖)引申为甜﹑美食。现代常用指某些软糖,如高粱饴。以上本义及引申义都读yí。“饴”字又用同“饲”,读sì,有供养﹑喂养义,其用例多见于六朝及其后。《世说新语·德行》:“郗公值永嘉丧乱,在乡里,甚穷馁。乡人以公名德,传(轮流)共饴之。”但“饴”在近现代只用读yí的一些意义。(金国泰)