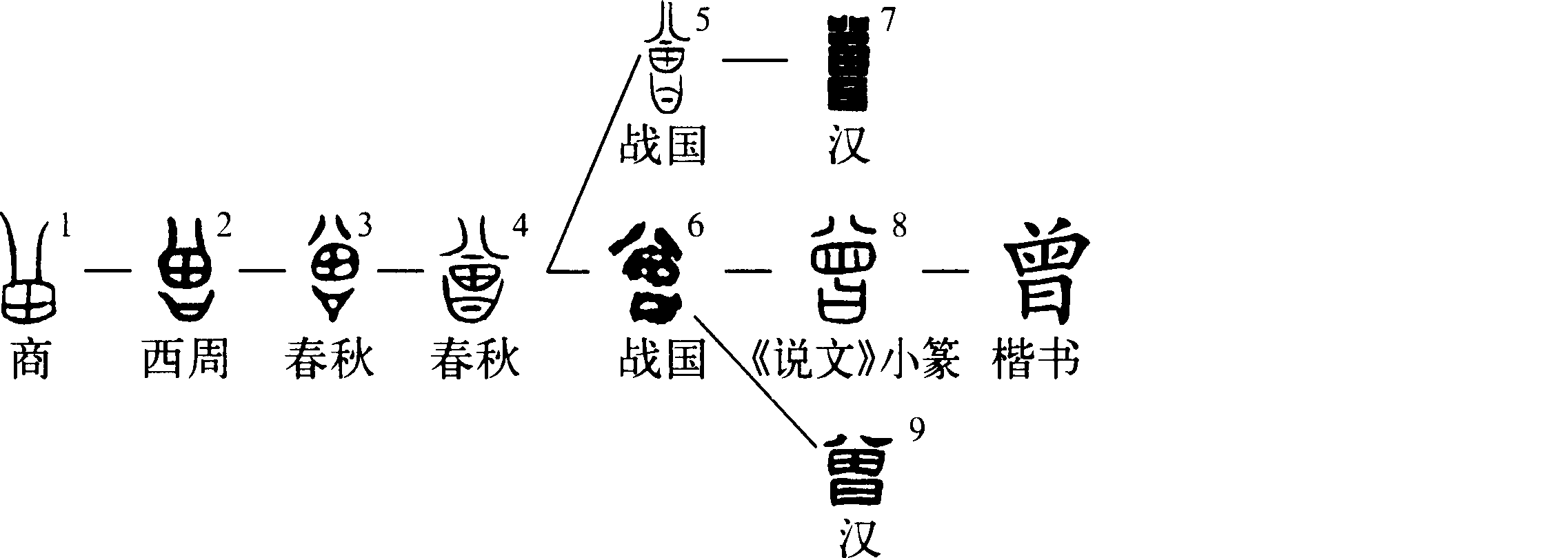

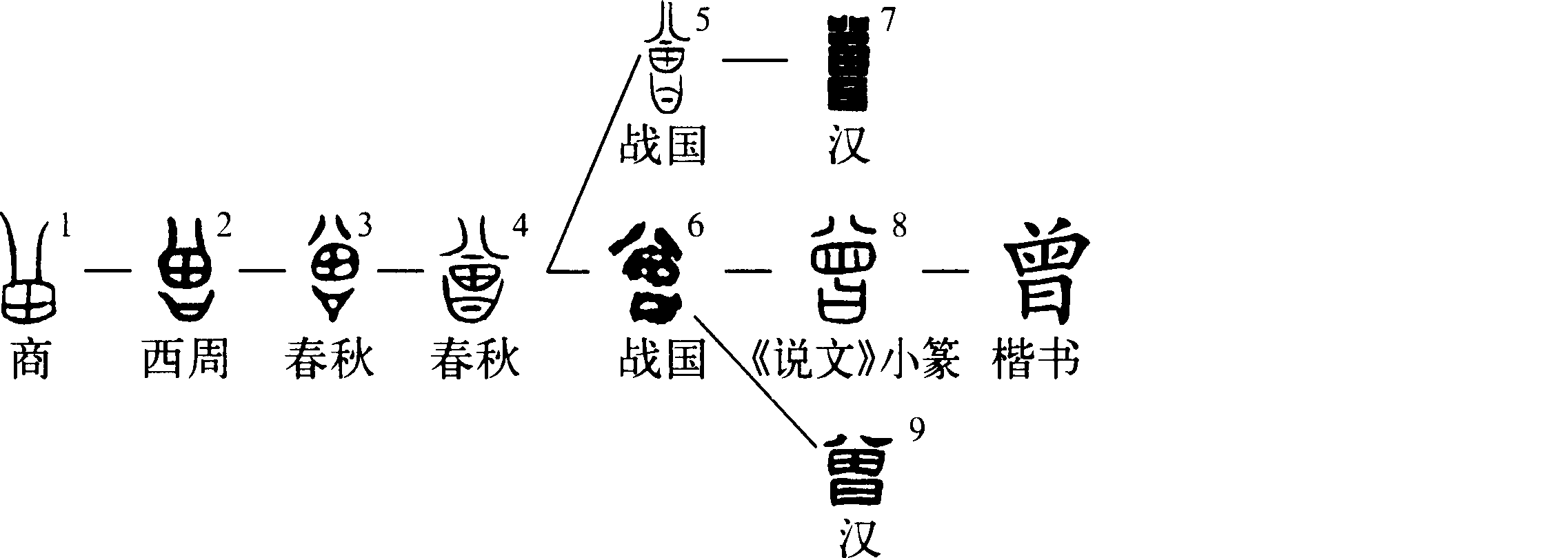

《甲金篆》63页《金文编》47页《战文编》54页《汉印徵》卷2,1页《说文》28页

象形字。甲骨文中之“田”(非土田之田)像釜鬲之箅,“八”像散发出的蒸汽, 之整体像蒸熟食物的器皿,即甑(zèng)之初文。古代的甑,底部有许多透蒸汽的小孔,置于鬲或鍑(fù,大口的釜)上蒸煮,如同现在的蒸笼。也有另外加箅的。新石器时代已有陶甑,殷周时有用青铜铸成的,现在则以木制为主,也有竹制。甑﹑鬲合在一起便是甗,甗之甑﹑鬲两部分可合铸在一起,也可上下分开,器盛行于殷﹑周时。西周金文中始加或(“口”中加短横是古文字中常见的现象),乃像承置甑的物件。“曾”在甲骨文中用为祭祀名﹑地名或方国名,金文中用作国名﹑地名。昜鼎:“使于曾。”或用为增加的“增”。卫簋:“王曾(增)令卫,易(赐)赤巿攸勒。”或用为重义,曾孙仆儿钟有“曾孙”语。文献中多用为加强语气的副词,常与“不”连用。《列子·汤问》:“曾不若孀妻弱子。”(竟然连寡妇小孩都不如)用为这些意义的“曾”读zēng。表示“曾经”义时读céng。(陈英杰)

之整体像蒸熟食物的器皿,即甑(zèng)之初文。古代的甑,底部有许多透蒸汽的小孔,置于鬲或鍑(fù,大口的釜)上蒸煮,如同现在的蒸笼。也有另外加箅的。新石器时代已有陶甑,殷周时有用青铜铸成的,现在则以木制为主,也有竹制。甑﹑鬲合在一起便是甗,甗之甑﹑鬲两部分可合铸在一起,也可上下分开,器盛行于殷﹑周时。西周金文中始加或(“口”中加短横是古文字中常见的现象),乃像承置甑的物件。“曾”在甲骨文中用为祭祀名﹑地名或方国名,金文中用作国名﹑地名。昜鼎:“使于曾。”或用为增加的“增”。卫簋:“王曾(增)令卫,易(赐)赤巿攸勒。”或用为重义,曾孙仆儿钟有“曾孙”语。文献中多用为加强语气的副词,常与“不”连用。《列子·汤问》:“曾不若孀妻弱子。”(竟然连寡妇小孩都不如)用为这些意义的“曾”读zēng。表示“曾经”义时读céng。(陈英杰)