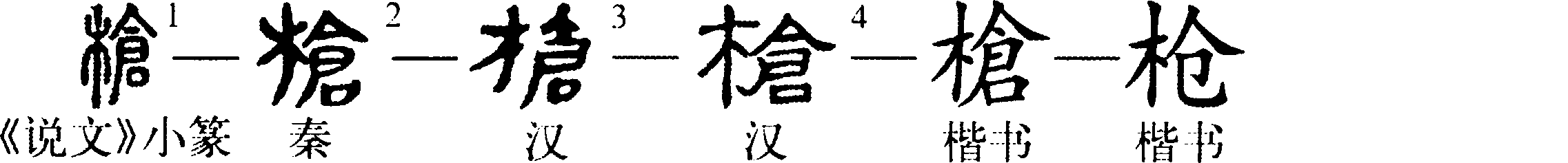

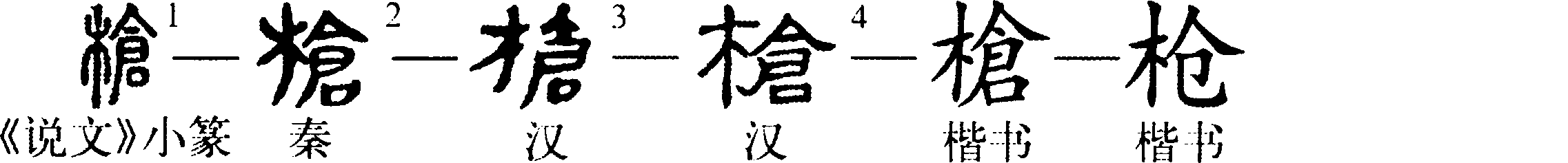

《说文》121页《睡甲》87页《篆隶表》382页

形声字。从木,倉声。本义指一种长柄有金属尖头的刺击武器。《说文》:“槍,歫也。”朱骏声通训定声:“槍,歫(今作“拒”)人之械也。”《墨子·备城门》:“槍十二枚。”《旧五代史·王彦章传》:“常持铁槍,冲坚陷阵。”字亦作“鎗”。《正字通·金部》:“俗以鎗为刀槍字。”唐张𬸦《朝野佥载》卷六:“单马持鎗,所向皆靡。”后指小口径的发射弹药的武器。又指一种掘草的农具。《国语·齐语》:“时雨既至,挟其槍﹑刈﹑耨﹑镈,以旦暮从事于田野。”引申指冲抵,碰撞。清段玉裁《说文解字注》:“槍有相迎斗争之意。”《庄子·逍遥游》:“我决起而飞,槍榆枋。”(《玉篇·木部》:“《庄子》‘槍’犹抵也。”)汉司马迁《报任安书》:“见狱吏则头槍地,视徒隶则心惕息。”又指请人代作。如“槍替”﹑“槍手”。又为星名,也叫“欃槍”,即彗星,此义音chēng。《尔雅·释天》:“彗星为欃槍。”《管子·轻重丁》:“国有槍星,其君必辱。”新中国成立后,当武器讲的“鎗”作为异体字并入了“槍”字;“倉”简化为“仓”,“槍”即类推简化为“枪”。(冀小军)