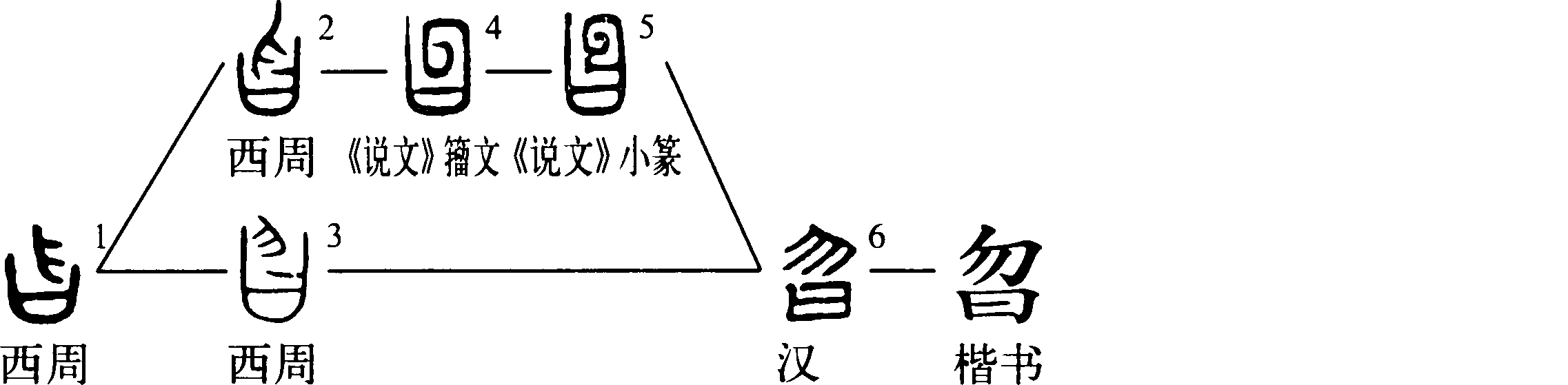

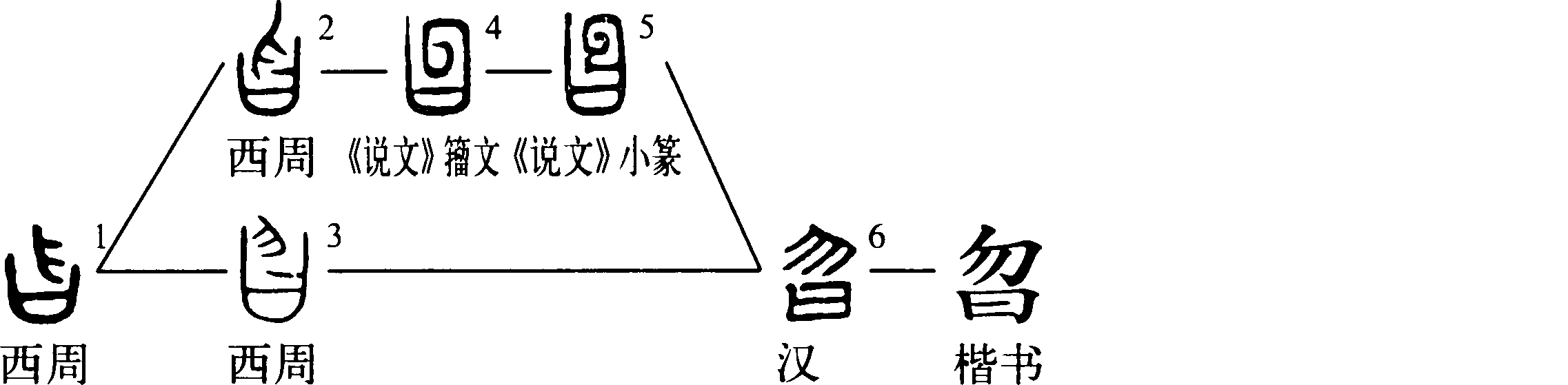

《金文编》316页《说文》100页《甲金篆》302页

会意字。本从爪,从口(后多从曰),构义不明。西周晚期以后,可能因为速写连笔,或因为讹误,“曶”字上部的爪形“ ”连同下部右侧竖笔,被写成了“

”连同下部右侧竖笔,被写成了“ ”形。籀文下从“口”,小篆下从“曰”。汉隶上部变作“勿”形,这可能受到读音影响,而且这与西周时那种手指朝左的形式极为接近。早期可以表示“笏”(hù)义,即古代朝会时君臣所持的手板,用以记事备忘,后代只是品级官员才持用它。《说文》:“一曰佩也。”《穆天子传》卷一:“天子大服,冕袆,帗带,搢曶夹佩奉璧,南面立于寒下。”《太平御览》卷六九二引作“笏”。“曶”字在古代也常通假作“忽”,表示疾速﹑轻微和轻忽等义。(金国泰)

”形。籀文下从“口”,小篆下从“曰”。汉隶上部变作“勿”形,这可能受到读音影响,而且这与西周时那种手指朝左的形式极为接近。早期可以表示“笏”(hù)义,即古代朝会时君臣所持的手板,用以记事备忘,后代只是品级官员才持用它。《说文》:“一曰佩也。”《穆天子传》卷一:“天子大服,冕袆,帗带,搢曶夹佩奉璧,南面立于寒下。”《太平御览》卷六九二引作“笏”。“曶”字在古代也常通假作“忽”,表示疾速﹑轻微和轻忽等义。(金国泰)