《甲文编》378页《金文编》647页《类编》264页《说文》136页《篆隶表》439页

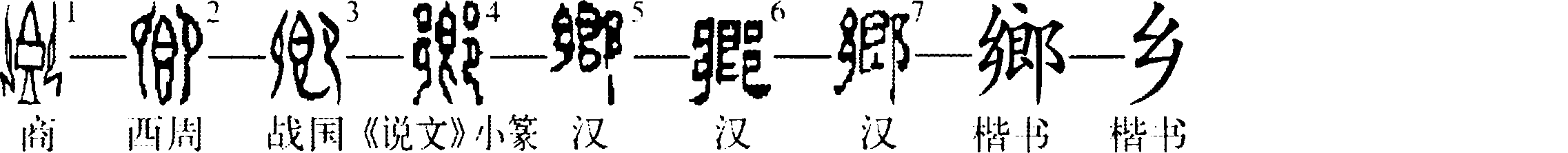

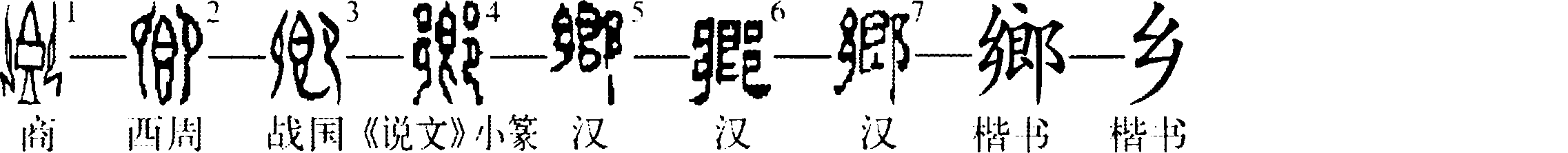

会意字。甲骨文作“ ”,像两人相对而食之形。这是“饗(飨)”字的象形初文,偶尔也用为“方向”的“嚮”。如:“戍其宿辽于西方东鄉(嚮)。”(《合集》28190)金文作“

”,像两人相对而食之形。这是“饗(飨)”字的象形初文,偶尔也用为“方向”的“嚮”。如:“戍其宿辽于西方东鄉(嚮)。”(《合集》28190)金文作“ ”,也即“卿”字。“鄉”﹑“卿”本为一字,“鄉”系由“卿”字分化而来。“卿”古音为溪纽﹑阳部字,与“鄉”声音接近。在金文中多用作“饗”或“嚮(向)”字。七年趞曹鼎:“趞曹立中廷,北鄉(向)。……用作宝鼎,用鄉(飨)朋友。”(《集成》5.2783)《说文》:“鄉,国离邑,民所封鄉也。啬夫别治封圻之内六鄉。六鄉治之。从𨙵,皀声。”其中“皀”字(音bì)《说文》也用为部首,并云“又读若香”,故《说文》以为形声字。而且其字形讹变为从“𨛜”,故其训“鄉”为“国离邑”,也即秦汉时“乡亭”之“乡”。《汉书·百官公卿表上》:“大率十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老,有秩﹑啬夫﹑游徼。”周代也有“乡”,一万两千五百家为“乡”。《论语·雍也》:“以与尔邻里乡党乎?”春秋时期齐国则以二千家为一“乡”。《国语·齐语》:“五家为轨,轨为之长。十轨为里,里有司。四里为连,连为之长。十连为乡,乡有良人焉。”而《管子·小匡》则以三千家为一乡:“制五家为轨,轨有长。六轨为邑,邑有司。十邑为率,率有长。十率为乡,乡有良人。”楚国也以二千家为一“乡”。《鹖冠子·王𫓧》:“五家为伍,伍为之长。十伍为里,里置有司。四里为扁,扁为之长。十扁为乡,乡置师。”也泛指居住地。《孟子·告子上》:“出入无时,莫知其乡。”注:“乡,犹里也。以喻居也。”也引申为“家乡”﹑“故乡”等义。也泛指“地方”﹑“处所”。《诗·小雅·殷武》:“于此中乡。”毛传:“乡,所也。”也可指人。《礼记·缁衣》:“故君子之朋友有乡,其恶有方。”郑玄注:“乡﹑方,喻辈类也。”有时“乡人”﹑“乡大夫”等也省称为“乡”。又假借为“方向”之“嚮(向)”。《荀子·赋》:“天地易位,四时易乡。”注:“乡,方也。”也假借为“響(响)”。《汉书·天文志》:“犹景之象形,乡之应声。”也假借为“曏(嚮﹑向)”,表示过去﹑以前之义。《论语·颜渊》:“乡也吾见于夫子而问知。”“鄉”今简化为“乡”。(王志平)

”,也即“卿”字。“鄉”﹑“卿”本为一字,“鄉”系由“卿”字分化而来。“卿”古音为溪纽﹑阳部字,与“鄉”声音接近。在金文中多用作“饗”或“嚮(向)”字。七年趞曹鼎:“趞曹立中廷,北鄉(向)。……用作宝鼎,用鄉(飨)朋友。”(《集成》5.2783)《说文》:“鄉,国离邑,民所封鄉也。啬夫别治封圻之内六鄉。六鄉治之。从𨙵,皀声。”其中“皀”字(音bì)《说文》也用为部首,并云“又读若香”,故《说文》以为形声字。而且其字形讹变为从“𨛜”,故其训“鄉”为“国离邑”,也即秦汉时“乡亭”之“乡”。《汉书·百官公卿表上》:“大率十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老,有秩﹑啬夫﹑游徼。”周代也有“乡”,一万两千五百家为“乡”。《论语·雍也》:“以与尔邻里乡党乎?”春秋时期齐国则以二千家为一“乡”。《国语·齐语》:“五家为轨,轨为之长。十轨为里,里有司。四里为连,连为之长。十连为乡,乡有良人焉。”而《管子·小匡》则以三千家为一乡:“制五家为轨,轨有长。六轨为邑,邑有司。十邑为率,率有长。十率为乡,乡有良人。”楚国也以二千家为一“乡”。《鹖冠子·王𫓧》:“五家为伍,伍为之长。十伍为里,里置有司。四里为扁,扁为之长。十扁为乡,乡置师。”也泛指居住地。《孟子·告子上》:“出入无时,莫知其乡。”注:“乡,犹里也。以喻居也。”也引申为“家乡”﹑“故乡”等义。也泛指“地方”﹑“处所”。《诗·小雅·殷武》:“于此中乡。”毛传:“乡,所也。”也可指人。《礼记·缁衣》:“故君子之朋友有乡,其恶有方。”郑玄注:“乡﹑方,喻辈类也。”有时“乡人”﹑“乡大夫”等也省称为“乡”。又假借为“方向”之“嚮(向)”。《荀子·赋》:“天地易位,四时易乡。”注:“乡,方也。”也假借为“響(响)”。《汉书·天文志》:“犹景之象形,乡之应声。”也假借为“曏(嚮﹑向)”,表示过去﹑以前之义。《论语·颜渊》:“乡也吾见于夫子而问知。”“鄉”今简化为“乡”。(王志平)