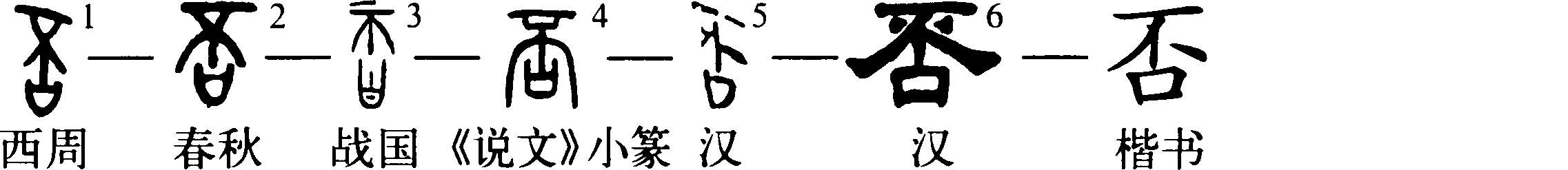

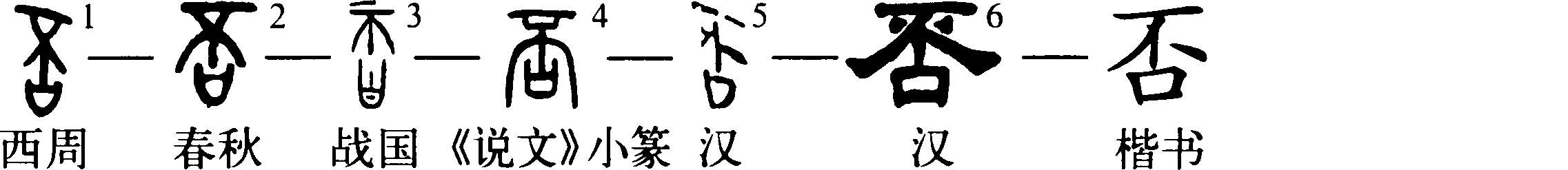

《类编》123页《战文编》73页《说文》34页《银雀山》45页《甲金篆》85页

形声兼会意字。从口,从不,不亦声。《说文》:“否,不也。”“否”作否定副词,或和肯定词对举。《诗·邶风·匏有苦叶》:“人涉卬(áng,我)否。”或用于应对,常独立使用,相当于“不”﹑“不然”。或用在疑问句末,构成是非问句。音均读fǒu。金文中“否”可通“不”,师𣫏簋:“母敢否(不)善。”或训为“恶”。毛公鼎:“虩(xì)许上下若否。”中山王鼎:“今余方壮,知天若否。”《诗·大雅·烝民》:“邦国若否,仲山甫明之。”郑玄笺:“若,顺也。顺否犹臧否,谓善恶也。”用为“恶”义读pǐ。由恶义引申为困穷﹑不顺义,如否极泰来。由不顺义引申为闭塞﹑阻隔不通义。《广雅·释诂一》:“否,隔也。”《广韵·旨韵》:“否,塞也。”“否”是“不”的分化字,“ ”或“”(口中短画为饰笔,战国文字习见)是分化部件。(陈英杰)

”或“”(口中短画为饰笔,战国文字习见)是分化部件。(陈英杰)