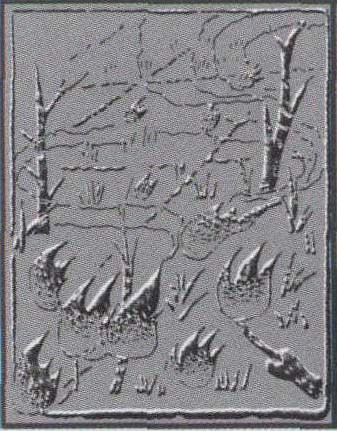

焚fén 樊;爨  甲骨文1;

甲骨文1; 甲骨文2;

甲骨文2; 甲骨文3;

甲骨文3; 甲骨文4;

甲骨文4; 甲骨文5;

甲骨文5; 甲骨文6;

甲骨文6; 金文;

金文; 说文籀文爨;

说文籀文爨; 小篆焚;

小篆焚; 小篆爨;

小篆爨; 汉简;

汉简; 隶书

隶书

甲骨文3;

甲骨文3; 甲骨文6;

甲骨文6; 说文籀文爨;

说文籀文爨; 汉简;

汉简; 隶书

隶书“焚” 是古代农耕技术,用火烧山林或荒地的野草,除虫积肥。《说文》: “燓 (焚) ,烧田也。” 甲骨文、金文虽字形略异,但均由 “火” 、“林” 、“木” 、“艸” (草)组成,字义十分明显。尤其是甲骨文4-5在火下加一“ ” (手)或“

” (手)或“ ” (双手), 进一步表明火烧林草是人的行为,非天然野火。小篆在规范和统一字形时,在林间加 “爻”成“棥” (读fán)字,除可烘托被烧田野土色斑驳外,实有添足之嫌。隶书(汉简、晋隶)略去爻赘,伸展笔画,成为今文。

” (双手), 进一步表明火烧林草是人的行为,非天然野火。小篆在规范和统一字形时,在林间加 “爻”成“棥” (读fán)字,除可烘托被烧田野土色斑驳外,实有添足之嫌。隶书(汉简、晋隶)略去爻赘,伸展笔画,成为今文。

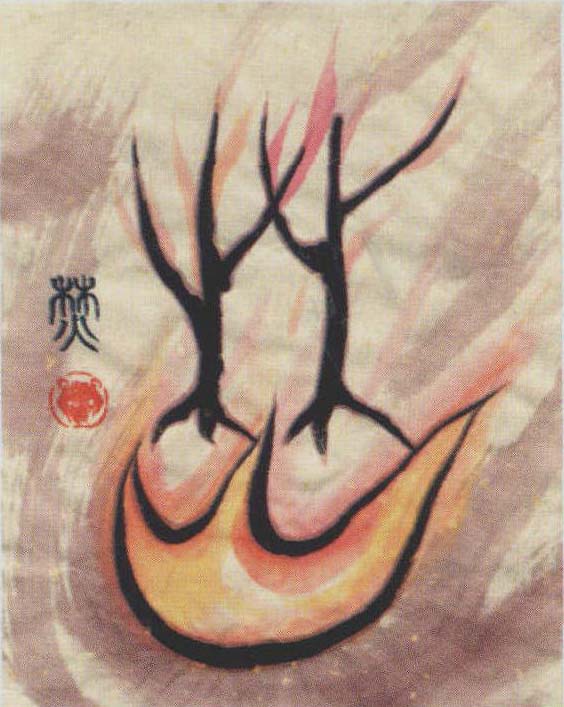

“爨”本指烧火煮饭。《说文》: “齐谓之炊爨。” “说文籀文”写作“ ”,上边是表示灶洞的“冖” ,下边是双手(廾,读gǒng)捧双“木”燃“火”的情景。小篆写作“

”,上边是表示灶洞的“冖” ,下边是双手(廾,读gǒng)捧双“木”燃“火”的情景。小篆写作“ ” , 上边增加了双手持“同”的字符。 《说文》对此释作: “象持甑,冂为灶口。廾推林内火。”一幅双手捧柴点火塞进灶洞煮饭的画图跃然纸上。

” , 上边增加了双手持“同”的字符。 《说文》对此释作: “象持甑,冂为灶口。廾推林内火。”一幅双手捧柴点火塞进灶洞煮饭的画图跃然纸上。

图为 “象形字书画” 造形