《类编》251页《篆隶表》1054页

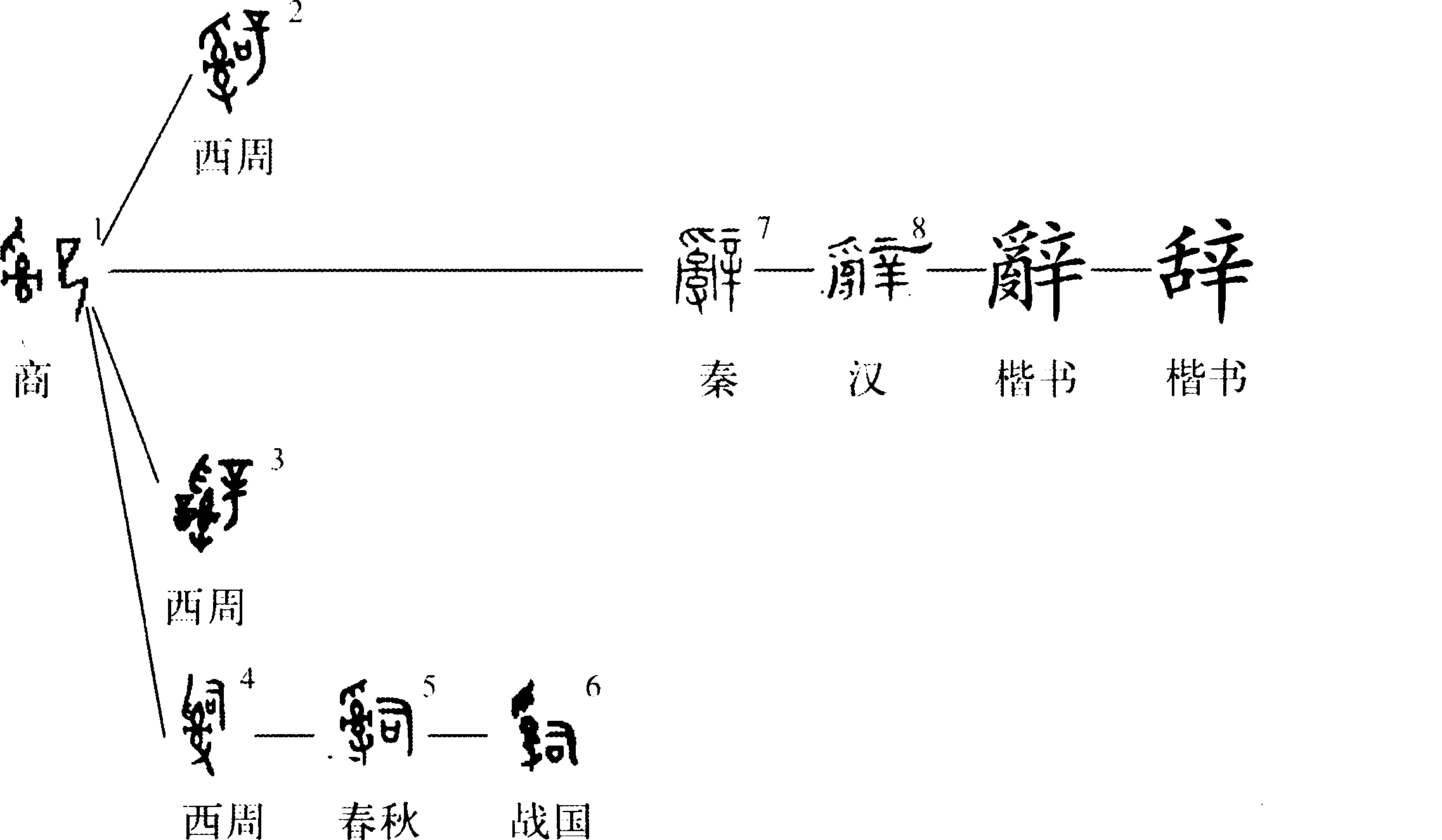

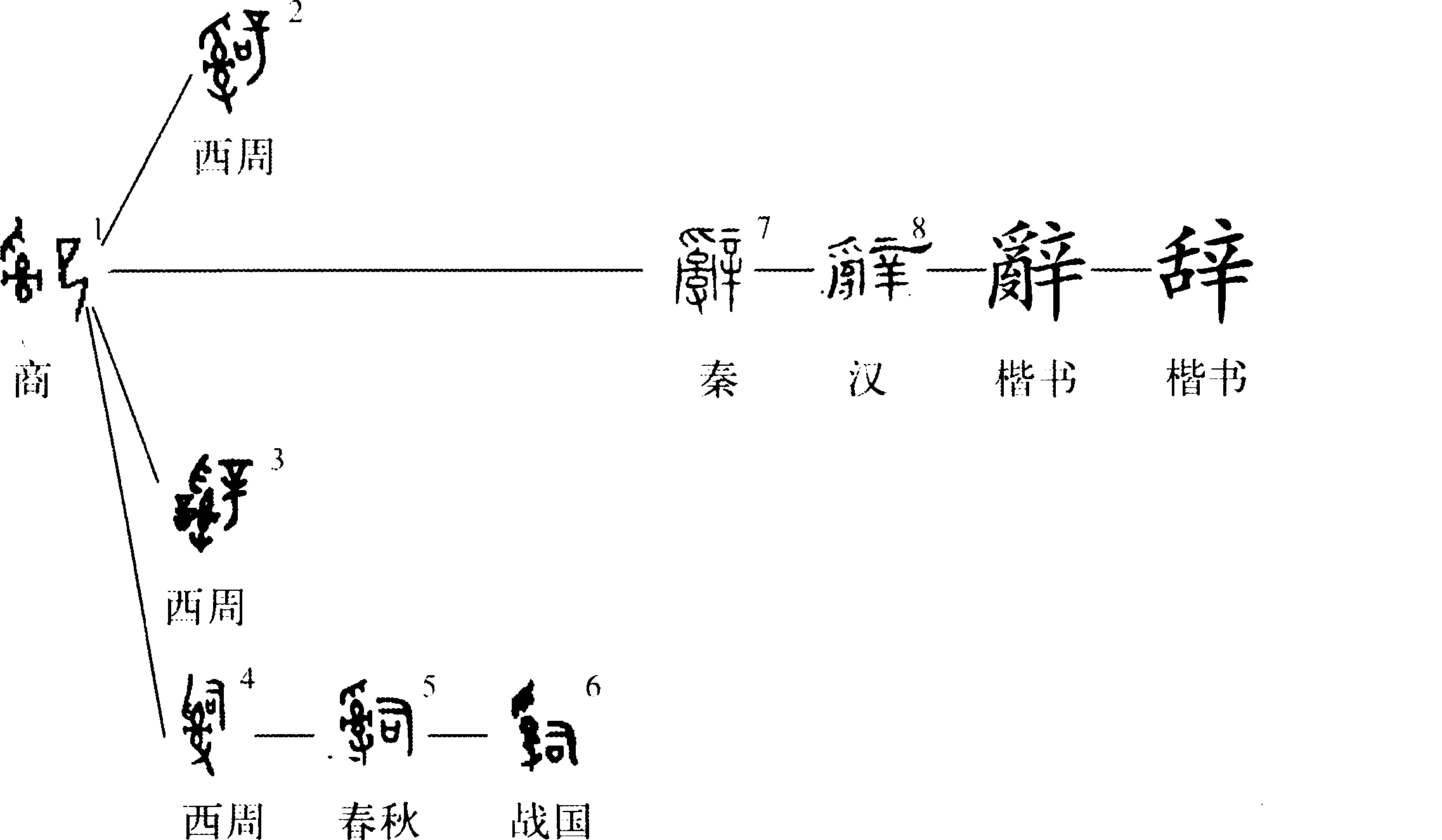

会意字。从𤔔,从辛。“𤔔”是“乱”的本字,有“治理”的意思;“辛”代表刑法,会合起来就是“以法律理纷乱”,也就是“诉讼”的意思。这是“辭”的本义。“辞”字最早出现于甲骨文中,作“ ”,字的左边是一只手在整理线轴,右边是辛。金文中出现多种异体:除了都在左侧添加另一只手之外,还有添加“口”或“言”旁以使“辩讼”义更鲜明的;还有一种将“辛”替换成“司”的,“司”有“治理”的意思,而且古音中“司”与“辞”同属“之”部,所以这个字就成为会意兼形声字。但所有这些异体都没有被小篆采纳,小篆基本上沿袭了甲骨文的构形,只在左半边采纳了金文中双手理丝的构形。隶定后左侧像线轴之形的部分拉长,将下方的部分罩住,而原先像丝线之形的部分被分割成了上下两半,楷书写作“辭”,简化后与“辤”字异体“辞”同形。本义是诉讼。《说文》:“辭,讼也。从𤔔,𤔔犹理辜也。”徐灏注笺:“凡有说以告于人者谓之辭。”朱骏声通训定声:“辭,纷争辩讼谓之辭。”引申为讼辞。《书·吕刑》:“民之乱,罔不中听狱之两辞。”孔传:“民之所以治,由典狱之无不以中正听狱之两辞。”两辞即原告与被告的控辞与答辩。又《周礼·秋官·乡士》:“听其狱讼,察其辞。”再引申为言辞﹑文辞。《荀子·正名》:“心合于道,说合于心,辞合于说。”讼辞中常常为求无罪而找借口,故又可引申为借口。再者,诉讼是为了摆脱罪名,所以“辞”又有推辞﹑辞却等引申义,而且这一系列义项以及言辞﹑文辞等引申义逐渐成为“辞”的常用义。(王颖)

”,字的左边是一只手在整理线轴,右边是辛。金文中出现多种异体:除了都在左侧添加另一只手之外,还有添加“口”或“言”旁以使“辩讼”义更鲜明的;还有一种将“辛”替换成“司”的,“司”有“治理”的意思,而且古音中“司”与“辞”同属“之”部,所以这个字就成为会意兼形声字。但所有这些异体都没有被小篆采纳,小篆基本上沿袭了甲骨文的构形,只在左半边采纳了金文中双手理丝的构形。隶定后左侧像线轴之形的部分拉长,将下方的部分罩住,而原先像丝线之形的部分被分割成了上下两半,楷书写作“辭”,简化后与“辤”字异体“辞”同形。本义是诉讼。《说文》:“辭,讼也。从𤔔,𤔔犹理辜也。”徐灏注笺:“凡有说以告于人者谓之辭。”朱骏声通训定声:“辭,纷争辩讼谓之辭。”引申为讼辞。《书·吕刑》:“民之乱,罔不中听狱之两辞。”孔传:“民之所以治,由典狱之无不以中正听狱之两辞。”两辞即原告与被告的控辞与答辩。又《周礼·秋官·乡士》:“听其狱讼,察其辞。”再引申为言辞﹑文辞。《荀子·正名》:“心合于道,说合于心,辞合于说。”讼辞中常常为求无罪而找借口,故又可引申为借口。再者,诉讼是为了摆脱罪名,所以“辞”又有推辞﹑辞却等引申义,而且这一系列义项以及言辞﹑文辞等引申义逐渐成为“辞”的常用义。(王颖)