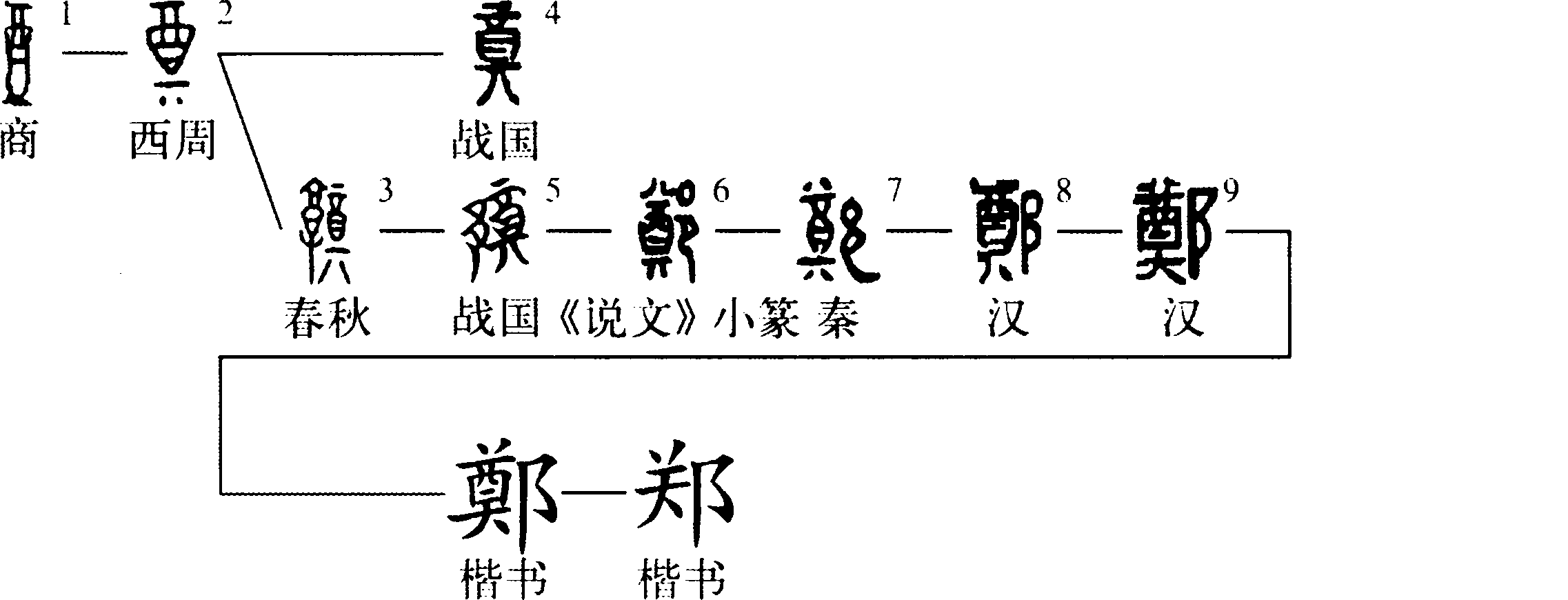

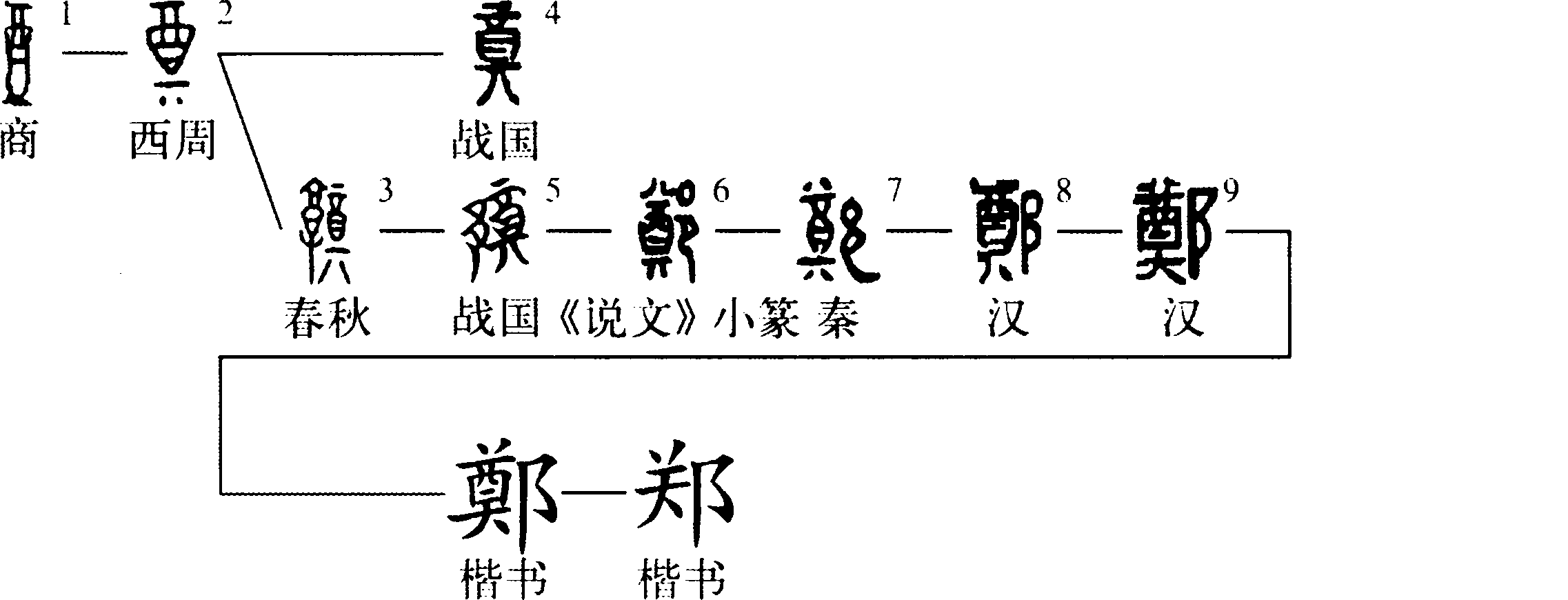

《甲文编》206页《金文编》444页《古玺》102页《楚系简帛》531页《说文》132页《睡甲》99页《篆隶表》429页

形声字。“鄭”初文作“奠”,“奠”的造字本义是置酒于几表示祭祀,后来假借为“奠定”之意。甲骨文用为地名:“贞:在南奠。”(《合集》7885)用于地名的“鄭”也是表示“奠基”的意思。在春秋时期的文字中增添了义符“墉”,至战国时期又改为义符“邑”。鄭羌伯鬲:“奠(鄭)羌伯作季姜尊鬲。”(《集成》3.659)“奠”用为“鄭”。《说文》:“鄭,京兆县,周厉王子友所封。从邑,奠声。宗周之灭,鄭徙潧洧之上。今新鄭是也。”古音“奠”与“鄭”接近,故“鄭”从“奠”声。“鄭”原为周厉王之子公子友的封地,在今陕西省华县一带。平王东迁之后,“鄭”国移居今河南省新郑县一带,为了区别于原先的“鄭”,就称为“新鄭”。“鄭”现在简化为“郑”,失去了它原先的表音功能。(王志平)