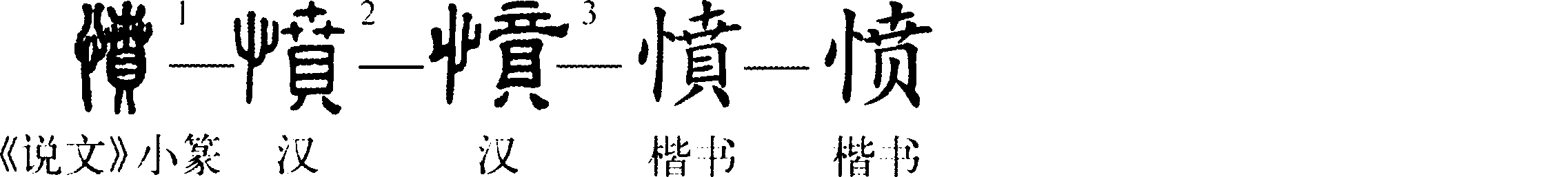

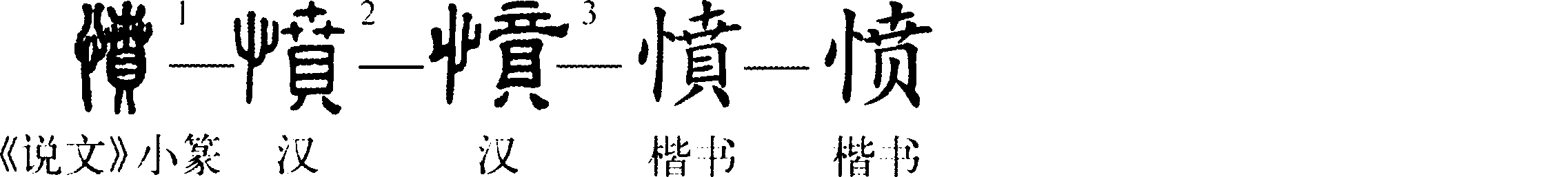

《说文》221页《甲金篆》745页

形声字。从心,賁声。本义为憋闷﹑郁闷。《说文》:“憤,懑也。”在同从“心”形的方向上,此字与“忿”“懑”音近义通,例属同源。在同从“賁”声的方向上,此字与“墳”(坟)﹑“噴”音近义通,例属同源。另外,“懑”“憤”与“奮”(奋)仅以音近义通亦可归为同源。这说明,同源字有角度﹑层次之别。虽然语言是第一性的,文字是第二性的,但一旦同源字体现为文字同声符时,则往往作为典型标志而划入典型成员。譬如由于内部过满而膨胀形之于外的“賁”声同源字,在“心”为“憤”(发泄情绪),在“口”为“噴”(猛然吐出),在“土”为“墳”(坟,鼓起土堆)。这些看似各自独立的汉字,就这么存在着有趣的联系,让使用者首先感知其大略,然后通过语境而迅速定位,并最终明确下来。《论语·述而》:“不愤不启,不悱不发。”(不到苦思不通时不去开导他,不到想说而表达不出来时不去启发他)朱熹注:“愤者,心求通而未得之意。”由憋闷引申为充满﹑旺盛,又引申为发奋,由憋闷﹑郁闷又引申为愤怒﹑怨恨。小篆为左“心”﹑右“賁”,隶楷文字由小篆演变而来,写作“憤”。现代汉字简化时,“貝”﹑“賁”据草书简作“贝”﹑“贲”,“憤”因此类推简化作“愤”。(郭小武 叶青)