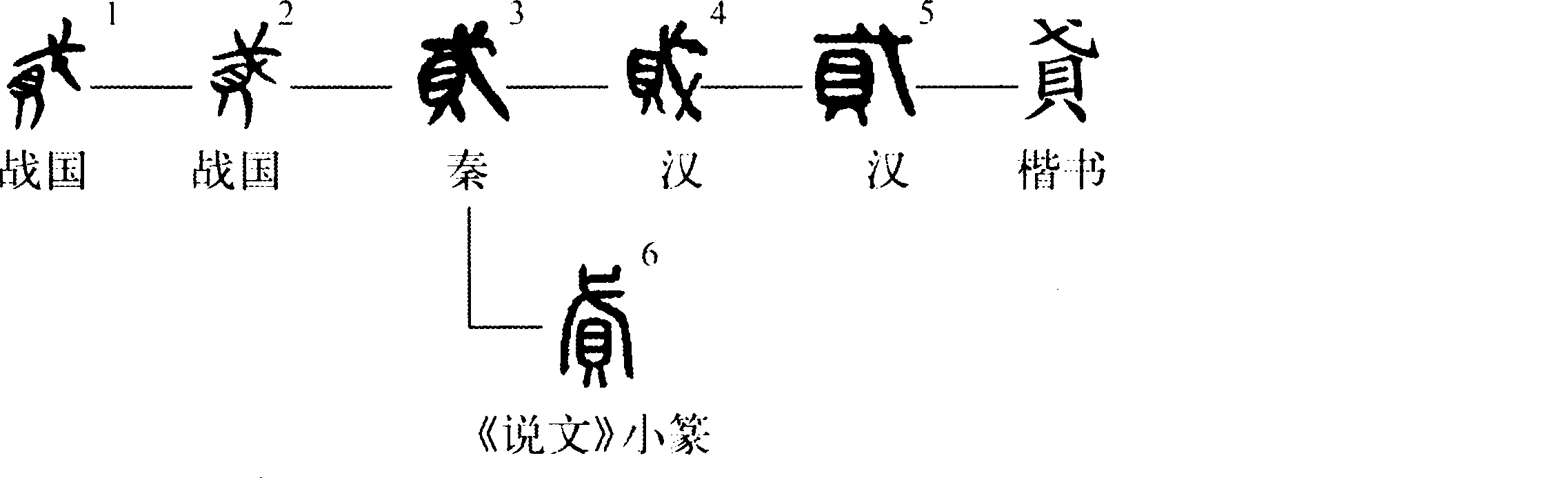

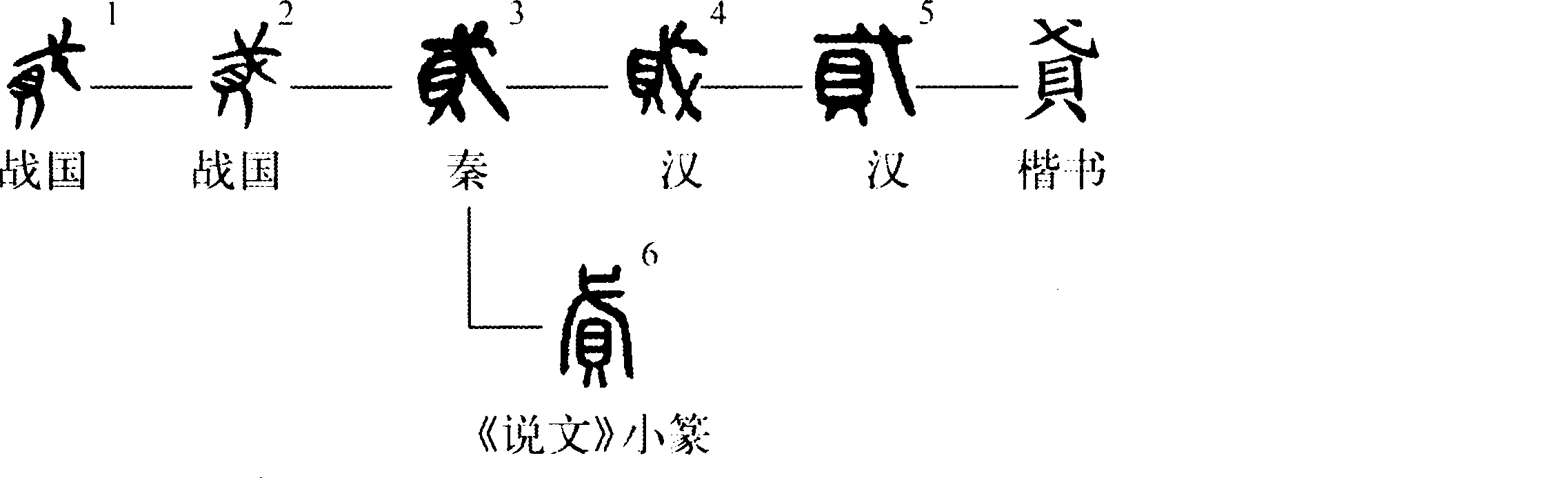

《包山》94页《篆隶表》415页《马王堆》260页《说文》130页

形声字。从貝,弋声(弋旁或加饰笔,形近于戈。《说文》小篆弋形稍讹)。《广韵·德韵》:“貣,假貣。”假貣,即今之借贷。《包山楚简》114号简:“州莫嚣疥﹑州司马庚为州貣异之黄金四益以翟(籴)种。”(州:地名。莫嚣:古书中作莫敖,楚官名。异;官府名。益:通“镒”,古代重量单位。翟:通“糴”。籴种:即购买种子)《汉书·主父偃传》:“家贫,假貣无所得。”《资治通鉴·唐纪五十三》:“左神策军吏李昱貣长安富人钱八千缗,满三岁不偿。”胡三省注:“貣,假貣也。”引申指乞求,向人求物。《说文》:“貣,从人求物也。”段玉裁注:“从人,犹向人也,谓向人求物曰貣也。”《荀子·儒效》:“今有人于此,屑然藏千溢之宝,虽行貣而食,人谓之富矣。”杨倞注:“行貣,行乞也。”“貣”字本兼指借入和借出二义。睡虎地秦墓竹简《法律答问》:“府中公金钱私貣用之,与盗同法。”此为借入义。又:“可(何)谓‘介人’?不当貣,貣之,是谓‘介人’。”(介:读为丐,《广雅·释诂三》:“丐,予也。”)此为借出义。后加“人”旁分化出“貸”字,以“貣”表示借入,以“貸”表示借出。清段玉裁《说文解字注》:“代﹑弋同声,古无去﹑入之别;求人施人,古无貣﹑貸之分。由貣字或作貸,因分其义,又分其声。”不过,这种分化并未成功。古书中常见以“貸”字表示借入或乞求的例子。《左传·文公十四年》:“公子商人骤施于国,而多聚士,尽其家,貸于公有司以继之。”陆德明释文:“貸,音待,又音忒。”《史记·苏秦列传》:“初,苏秦之燕,貸人百钱为资,及得富贵,以百金偿之。”看来,人们似乎更喜欢用“貸”来代替“貣”字。清段玉裁《说文解字注》:“经史内貣﹑貸错出,恐皆俗增人旁。”说的就是这种情况。现在“貣”字已完全被“貸”所取代,借入和借出义都由“貸”字来表示了。(冀小军)