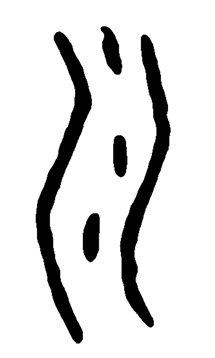

川 三股大水和其中飞溅的水沫

予决九川,距四海,浚畎浍距川 ——《尚书》

A

B

C

D

E

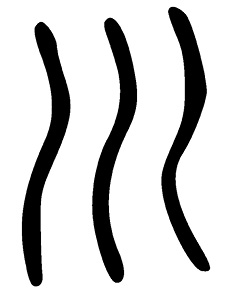

看到“川流不息”这个成语,相信人们的脑海里立刻就会浮现出河水奔腾的景象。“川”字就是这样造出来的,甲骨文字形A,两边是河岸,中间是流水。也有人认为是三股大水之形,还有人认为中间的三点表示水流中的旋涡。甲骨文字形B,更为繁复,似乎更应该理解为三股大水和其中飞溅的水沫或旋涡。甲骨文字形C和金文字形D,再到后来的小篆字形E,都省写为弯弯曲曲的三道笔画,跟今天使用的“川”字一模一样。

《说文解字》:“川,贯穿通流水也。”《尚书·益稷》篇中记帝禹的话说:“予决九川,距四海,濬畎浍距川。”意思是说:我疏通了九州的河流,使它们流入四海,挖深疏通了田间的大水沟,使它们流入大河。“濬”通“浚(jùn)”,深挖疏通之意;“畎(quǎn)”本来写作“く”,读音相同,也就是“川”字的一弯,指田间最小的水流;“浍(kuài)”本来写作“巜”,读音相同,也就是“川”字的两弯,两“く”相合,指田间较大的水流;田间的畎、浍被深挖疏通之后,流入的大河就称作“川”。

《尔雅·释水》中还有古人关于“川”的更有趣的辨析:“湀闢,流川;过辨,回川。”“湀(guǐ)闢”也作“湀辟”,指贯注无阻的流水,即所谓“流川”,通流之川,也有说是深水处。“过辨”,郭璞注解说:“旋流。”邢昺进一步注解说:“回,旋也。言川水之中有回旋而流者,名过辨也。”也有说“過(过)”通“涡”,旋涡。此即所谓“回川”,回旋而流之川。

民国学者沈兼士曾有论说:“湀闢流川,过辨回川,名虽各异,事实相成。水回旋处必深满,及其盈科而出,势更汹涌。《尔雅》特析其本末为旋流与通流,以注湀闢过辨之转语耳。解者若认旋流与通流为截然两事,则泥矣。”他的意思是说,旋流为本,深满到一定程度则汹涌而出,发展为贯注无阻的通流,其实不过是一条大川的不同状态而已。

《周礼·考工记》载:“凡天下之地势,两山之间必有川焉。”因此而有“山川”一词。《尚书·禹贡》记帝禹“奠高山大川”,高山指五岳,大川指四渎。所谓“四渎”,指古时最大的四条河流——长江、黄河、淮水、济水。

据《周礼》记载,周代有掌管玉器以及用玉器来祭祀的“典瑞”一职,“璋邸射以祀山川”。“璋”是形状像半个圭的玉器,“邸射”指璋的上部削尖,用以祭祀山川。同时还要将马沉入河中,这就是山川之祭。

今日四川省的得名,始于北宋所置益州、梓州、利州、夔州四路,合称“川峡四路”;元代设“四川行中书省”,简称“四川行省”。四川者,岷江、沱江、黑水、白水四大川也。

大川出山则必有平野,因此“川”引申为平野、平地,比如一马平川、虎落平川之“平川”,即指广阔平坦之地。又引申为旅途,比如“川资”,指旅途所需的路费。古人旅行,以水路乘船最为快捷,故将路费称作“川资”“川费”。