楚 人的脚踏进了茂密的山林

蜉蝣之羽,衣裳楚楚 ——《诗经》

A

B

C

D

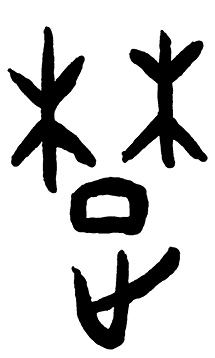

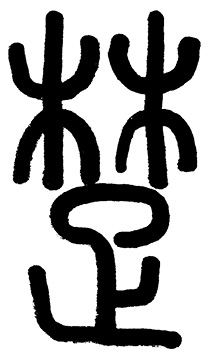

“楚”这个字很有意思,甲骨文字形A,上部有两棵树木,代表山林,下面是足(脚),因此“楚”是一个会意字,人的足迹踏进了山林,会意为开发山林的意思。但同时还兼有形声,下面的“足”表声。甲骨文字形B,山林更加茂密,人的足迹踏进山林也更加深入。金文字形C,字形变得工整起来了。小篆字形D,接近金文。楷体字形的下部变成了“疋”,“疋”和“足”在上古的时候是一个字。

古代楚人自称为“楚”,是因为楚人聚居地多山林,需要开发,故称楚人、楚国。后来楚人回忆起他们的祖先,声称祖先“筚路蓝缕,以启山林”,正是纪念祖先开发山林的功劳。《说文解字》:“楚,丛木,一曰荆。”这是从开发山林引申出来的意思,把一种落叶灌木或小乔木叫作“楚”,又叫“荆”,所以中原各国又称楚国为荆蛮。

早在《诗经》中就出现了“楚”这种植物的影子。《汉广》:“翘翘错薪,言刈其楚。”翘读作qi1o,本义是鸟尾上的长羽,这里比喻杂草丛生;错,杂;刈(y#),收割。这两句诗的字面意思是:众多错杂的薪柴中,我只收割其中最高的楚树,比喻众多的女子都很贞洁,而我只选取追求其中最高洁的汉水游女。

《诗经·楚茨》中还有“楚楚者茨”的诗句,意思就是田野里生长着茂盛的蒺藜。楚木比别的灌木都长得高,众多灌木之中,最先看见的就是它,因此“楚楚”引申为鲜明的样子,比如《诗经·蜉蝣》中的诗句:“蜉蝣之羽,衣裳楚楚。”形容蜉蝣的翅膀鲜明美丽。明白了“楚楚”的意思,就知道“楚楚”一词最早不能用在人身上,而只能用在植物身上。

《世说新语》中讲了一个故事。东晋名士孙绰盖了几间房子,过上了隐居生涯,他在房子前面种了一棵松树,亲自培土浇水。邻居高世远有一天对他说:“松树子非不楚楚可怜,但永无栋梁用耳!”高世远用“楚楚可怜”来形容刚栽下的幼松纤弱可爱的样子,但认为孙绰种的这棵松树材质不好,不能做房子的栋梁。到了清代,许豫所著《白门新柳记》一书中用“楚楚可怜”来形容妓女患病后的样子,从此之后,“楚楚可怜”一词才开始用在女人身上,跟今天的意思一样。

有趣的是,“楚”因为枝干坚硬,还用来制成刑具,不过这种刑具最早用在念书的儿童身上,类似于戒尺的功能。《礼记·学记》规定:“夏、楚二物,收其威也。”“夏”是山楸木,跟荆树一样坚硬,用这两种树的枝干制成杖,以对付那些不好好学习的顽童,调皮捣蛋的时候惩戒一下。后来“夏楚”连用,泛指用棍棒进行体罚,主要用于未成年人。“楚”打在身上很疼,所以又引申出痛苦的意思,比如苦楚、酸楚。

《陶谷赠词图》(局部)

明代唐寅绘,绢本设色,台北“故宫博物院”藏

此图描绘的是一则历史故事。北宋初年,陶谷(穀)出使南唐,时南唐国力弱小,陶谷态度傲慢,出言不逊。南唐大臣韩熙载设计,派歌姬秦蒻兰扮作驿卒之女诱之。陶谷见秦蒻兰风姿绰约,楚楚动人,不禁邪念萌动,违背了士人“慎独”之戒,与之成一夕之好,并填词一首相赠。不日,后主设宴招待陶谷。席间,陶谷正襟危坐,威仪俨然,后主举杯令蒻兰出来劝酒唱歌,歌词即是陶谷所赠。陶谷顿时羞愧难当,狼狈至极。陶谷因这段典故成为千秋笑柄。

画中人物情态微妙。陶谷拈须倚坐榻上,红烛高燃。对面秦蒻兰坐弹琵琶,正是赠词前后的情景。陶谷衣冠楚楚,面露矜持,而右手已情不自禁打着拍子。右上有唐寅题诗:“一宿因缘逆旅中,短词聊以识泥鸿。当时我作陶承旨,何必尊前面发红。”陶谷若见此,恐怕愈发无地自容了。