雷 闪电和雷声的交响

仲春,雷乃发声;仲秋,雷始收声 ——《礼记》

A

B

C

D

一个描述自然现象的“雷”字,成为了今天的网络流行语:“太雷人了!”“雷死人不偿命!”不过,巨大的雷声令人恐惧,同时也令人全身发麻,倒是跟“雷人”的情景十分相似。

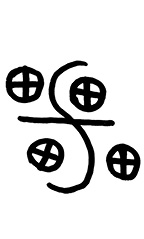

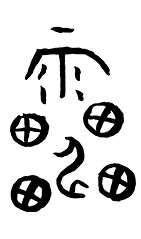

雷,甲骨文字形A,这是一个象形字,中间像弯弯曲曲的闪电,两边的圆圈表示打雷的声音,整个字形像闪电和雷声的交响。金文字形B,中间还是闪电的形状,上下左右四个“田”字还是打雷的声音,很像我们在电影中看到的地雷的形状。之所以把表示雷声的小圆圈改为“田”字形,是因为刀刻不便,因此改圆为方形。金文字形C,在上面添加了一个“雨”字,变成了一个会意字,会意为雷雨交加。小篆字形D,把闪电去掉了。

《说文解字》:“雷,阴阳薄动,生物者也。”《春秋·玄命苞》:“阴阳合为雷。”《白虎通》:“雷者,阴中之阳也。”《淮南子·坠形训》:“阴阳相搏为雷。”以上解释都是从阴阳观念入手作出的,倒不如《礼记·月令》朴素的从自然现象入手的解释:“仲春,……雷乃发声;仲秋,……雷始收声。”

有趣的是,古人对打雷的声音能够传出多远有自己独特的界定。东汉章帝时,由于地方经费不足,有大臣向皇帝建议对食盐等日用品实行专卖制度,遭到尚书仆射朱晖的坚决反对,认为这是与民争利。汉章帝非常生气,朱晖却对众大臣说:“如果明明知道不能实行这项政策还‘顺旨雷同’,有负臣子的职责。”在朱晖的坚持下,这一政策最终没有实行。李贤解释“顺旨雷同”说:“打雷的时候,雷声能够震惊百里,而百里称‘同’,故称‘雷同’。” “同”是古代土地的面积单位,方圆百里为“同”。《左传·襄公二十五年》:“天子之地一圻,列国一同。”方圆千里称“圻(q!)”,天子直接管辖的地盘是方圆千里,诸侯直接管辖的地盘方圆百里。后来就把随声附和或者观点与人相同叫作“雷同”。

在民间,对一个人恨到了极点,常常诅咒他出门遭“天打五雷轰”;形容一个人遭到了巨大的打击,是“五雷轰顶”。“五雷”到底是真的有五种雷还是被雷轰五次?《太平广记》从《神仙感遇传》中辑录了一则叫《叶迁韶》的故事。唐代有一个叫叶迁韶的人,幼年有一次在野外放牧,遇大雨便在大树下避雨,刚好这棵树被雷劈了,不过被雷劈开的地方随即又愈合了起来,无巧不巧,将雷公夹在了树中间。雷公伸胳膊蹬腿,吹胡子瞪眼,丑态出尽也出不来。叶迁韶拿了一块石头劈开树干,雷公这才脱身,临走前向叶迁韶千恩万谢,并约定过几天再在这棵树下见面。

到了那一天,雷公拿出一卷墨篆送给叶迁韶,说:“你按照墨篆中的办法可以致雷雨,祛疾苦,立功救人。我共有兄弟五人,你需要雷的时候,只需呼唤一声雷大雷二,我们立马就会赶来打雷。不过雷五性格暴躁,没有什么危急的事情轻易不要叫他。”

从此之后,叶迁韶行符致雨,做了很多好事。有一次叶迁韶在吉州市喝得大醉,太守抓住了他,准备打他的屁股。叶迁韶大呼雷五,此时郡中正当大旱,只听霹雳一声,震耳欲聋,果然是雷五赶来,连续下了两天两夜的大雨,解除了旱情。叶迁韶就这样在江浙间周游,后来他的法术传了下来,被称为“五雷法”。

这就是“五雷”一词的来历,原是指的雷公兄弟五人。后来“五雷法”成为道教的一种修炼方法,“五雷”更进一步被理论化为金木水火土的五行之雷:东方木雷,南方火雷,西方山雷,北方水雷,中央土雷。

《雷》

铃木春信绘,1766年

这原也是一幅“绘历”,画中人物衣服的花纹中隐藏着表示大月的数字。大约是一个夏天的傍晚,室内已支起暗绿蚊帐。女子似是沐浴更衣后,正打算就寝,又像是在等待约好来访的情人。此时外面忽然雷声隐隐。女子举起纤细的双手掩向耳朵,露出轻微的惧怕神情。她的身形体态显得非常柔弱,是一个典型的“春信式”美人。

一说,画中女子是听到远处仿佛传来情人的脚步声,故而将两手拢向耳后,朝声音来处扭过去,想听得更清楚些。构图简洁、刻画微妙的作品,往往经得起多种诠释。