渔 手持渔网捕鱼

不涸泽而渔,不焚林而猎 ——《文子》

A

B

C

D

E

F

G

打鱼船上的灯火称“渔火”,最著名的“渔火”诗当属唐代诗人张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”

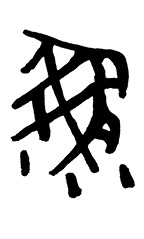

渔,甲骨文字形A,这是一个会意字,中间是张网,网里网外各有两条鱼,鱼身上还溅着水滴。甲骨文字形B,一只手持着鱼竿钓起了一条鱼。甲骨文字形C,下面的手持着右边的网捕到一条鱼。金文就更好看了,金文字形D,下面有两只手,上面的左边是水,右边是一条鱼,用双手捕鱼。金文字形E,刚刚用网捕到鱼,水还直往下滴。小篆字形F,变成了一个会意兼形声的字,从水鱼声,右边“鱼”下面的鱼尾栩栩如生,不同于楷书繁体字形G中“鱼”下面的四点。

《说文解字》:“渔,捕鱼也。”这是“渔”的本义。古时有“渔师”的官职,专门负责捕鱼,捕到的鱼供祭祀和宴饮。《礼记·月令》:“是月也,命渔师始渔,天子亲往,乃尝鱼,先荐寝庙。”供奉在先祖的宗庙里。文子说:“先王之法,不涸泽而渔,不焚林而猎。”由此,“渔”和“猎”都引申出掠夺的意思,而且还可连用为“渔猎”。“天下兵乱,渔猎生民”,“倚势渔猎百姓”,都是古书中常见的用法。

在男权社会里,男尊女卑,男人将女人视为猎物,追逐女人就像打猎和打鱼,得到了女人,无非就是这场狩猎活动的战利品而已,因此诞生了“渔色”和“猎艳”这样的日常用语。“渔猎”连用,也形容贪逐美色,明武宗时的佞臣江彬“……至扬州,即民居为都督府,遍刷处女、寡妇,导帝渔猎”,引导武宗荒淫无度。

不过,“猎艳”最早并不是指猎取女色。此语出自《文心雕龙》,在《辨骚》一章中,刘勰批评学习屈原的人,其中有一类是“中巧者猎其艳辞”,中等才能的人只会搜猎学习屈原和宋玉的艳辞。此处的“猎艳”当然是指搜求华丽的词语,后来才引申为“渔色”之意。

“渔色”一词的词源就更加早了。《礼记·坊记》对诸侯娶妻妾有严格的规定:“诸侯不下渔色。”“下渔色”是指在自己的国家里面娶妻妾,孔颖达解释说:“渔色,谓渔人取鱼,中网者皆取之。譬如取美色,中意者皆取之,若渔人求鱼,故云渔色。诸侯当外取,不得下向国中取卿、大夫、士之女。若下向内取国中,似渔人之求鱼无所择,故云不下渔色。”渔人撒网捕鱼,网中的鱼当然全部归渔人所有;譬如国君在自己国家里面娶妻妾,国中的女人当然全部都归属于你,你想娶谁娶谁,谁敢把国君怎么的?因此要对国君的这种特权加以限制,规定为只能娶别的国家的女人。这就叫不能“渔色”。