狄 一个猎人带着一条狗

北辟之民曰狄,肥以戾 ——《大戴礼记》

“狄”即北狄,是中原地区以北诸民族的总称,有五狄、六狄、八狄等不同历史时期的分类。应劭在《风俗通义》(佚文)中记载了五狄的名称:“北方曰狄者,父子叔嫂,同穴无别。狄者,辟也,其行邪辟。其类有五:一曰月支,二曰秽貊,三曰匈奴,四曰单于,五曰白屋。”

所谓“父子叔嫂,同穴无别”,是指父子、兄弟同妻的现象,即《史记·匈奴列传》中的记载:“父死,妻其后母;兄弟死,皆取其妻妻之。”这本是原始社会特有的婚姻形式之一种,中原地区只不过文明化的程度较早,就以“礼义”自居,视文明开化较晚的周边民族为“邪辟”。

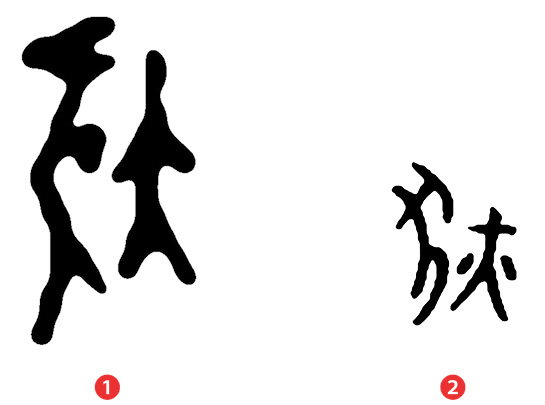

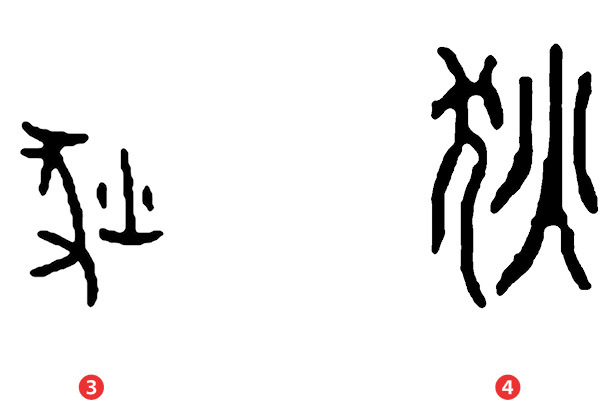

狄,甲骨文字形A,左边是一条看起来就非常凶猛的大狗,右边是一个“大”,“大”即正面站立的人形。这个字形的意思是一个人带着一条狗。金文字形B,左边还是狗,右边变成了“亦”字。“亦”是在正面站立的人形两旁添加了两点,表示这是人的腋下,是“腋”的本字,因此这个字形的右边仍然指人。金文字形C,小篆字形D,右边皆讹变为“火”,这也就是我们今天所使用的“狄”字。

徐天字先生在《“夷”“狄”“戎”字例解释》一文中,根据这个字形认为:“‘狄’字在古代指少数民族地区的一种红毛猛犬,从‘火’应是指示它的皮毛色泽如同火一样……在狄的族称出现以后差不多一百年间,又出现了赤狄、白狄、长狄等许多称号,可见用猛兽‘狄’称呼少数民族既生动表明了其剽悍、勇猛的性格,又带有中原地区对外族的蔑视。”

这一说法不符合“狄”的字形演变的轨迹。“火”不过是“大”或“亦”,也就是正面站立的人形的讹变而已。

《说文解字》:“狄,赤狄,本犬种。狄之为言淫辟也。”戴侗则解释说:“戎狄之人,生于深山貙虎之乡,故狄、貊、玁狁,从犬从豸;蛮越之人,生于虫蛇之乡,故闽、蛮、巴蜀,皆从虫;犹荆楚以草木名也。”

“貙(chū)”是一种似狸而大的猛兽;“貊(mò)”是一种像熊的猛兽,五狄之一的秽貊即以此命名;“玁狁(xiǎn yǔn)”也是北狄的一支;“豸(zhì)”本指狸、虎之类的长脊兽,后引申为体长而无脚的蚯蚓之类爬虫。

张舜徽先生在《说文解字约注》一书中有力地驳斥了这种基于华夷之辨的错误观点:“北人多事游猎,故狄字从犬,谓常以犬自随也。此犹西方安于畜牧,故羌字从人从羊耳。许书沿袭俗论,以犬种释狄,固已大谬;又申之以淫辟义,尤为无据。”

综上所述,“狄”字的本义就是:北方的游牧民族总是带着凶猛的猎犬,因为猎犬乃是游牧生活中最重要的助手和伙伴。

《礼记·王制》中描述说:“北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。”正是游牧民族的习性。《大戴礼记·千乘》中也描述说:“北辟之民曰狄,肥以戾,至于大远,有不火食者矣。”“肥以戾”是个很有趣的说法,肉食者肥,“戾(lì)”则形容凶猛,这正是游牧民族的特点。

这就是北方民族之所以称“狄”的来历,只不过是游牧生活的如实写照,最初并非蔑称。

《元世祖出猎图》元代刘贯道绘,绢本设色,台北“故宫博物院”藏

刘贯道,生卒年不详,字仲贤,中山(今河北定县)人,约在元世祖至元年间(1264—1294)在世,元初宫廷画家。他兼善道释、人物、鸟兽、花竹、山水,堪称一时高手。

《元世祖出猎图》作于1280年,描绘了元世祖一行赴塞外戈壁狩猎的情景。画中黄沙浩瀚、朔漠无垠,远处沙丘外正有一列骆驼驮队横越。近处人骑数众,或张弓射雁,或手架猎鹰,或马驮文豹,皆为马上行猎之状。居中身着红衣白裘、骑乘黑马者,应为元世祖,与其并驾的妇女,似为帝后。侍从中有中亚黑奴一名。元代多民族杂居共处,由此作亦可见一斑。此时远方天际飞来两只鸿雁,画面左侧一骑士旋身弯弓,蓄势待发。众皆注目。一只极瘦而矫健的黄色猎犬在众骑中逡巡,连它也回头张望。

驯兽是游牧民族围猎过程中必不可少的狩猎助手。这幅出猎图描绘的狩猎队伍中,两位蒙古骑士右手架鹰,一胡族骑士马驮文豹,再加一只猎犬相从,可以说装备十分齐整。