盟 器皿中盛着血或牛耳来结盟

山盟虽在,锦书难托 ——陆游

❶

❷

❸

❹

❺

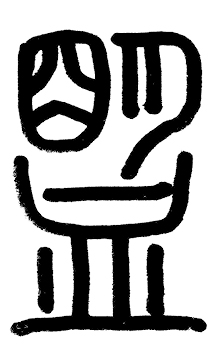

陆游《钗头凤》词:“山盟虽在,锦书难托。”山盟,指山为盟。盟为结盟,是世界各民族通行的礼仪,但我国古代的结盟有许多独特的仪式,“盟”这个字被造出来就跟这些仪式密切相关。盟,甲骨文字形❶,这是一个会意字,下面是一个器皿,上面代表什么则说法不一,有学者说里面放的是三只牛耳朵,有学者说里面盛的是血。甲骨文字形❷,字形大同小异。持牛耳说的学者认为,古代结盟要使用牛作为祭品,割下牛的耳朵,用一种叫敦的食器盛着牛血,用珠盘盛着牛耳,主持盟誓的人执盘,这就叫“执牛耳”,从主持盟誓的人引申为人在某方面居于领导地位。“盟”字因此会意为在神前发誓结盟的意思。

《说文解字》:“盟,《周礼》曰:‘国有疑则盟。’诸侯再相与会,十二岁一盟。北面诏天之司慎司命。盟,杀牲歃血,朱盘玉敦,以立牛耳。”司慎和司命是两颗星星的名字,古人认为诸侯结盟时,司慎负责伺察不敬者,司命负责伺察结盟者,加以神化而为神名。

孔颖达解释说:“盟之为法,先凿地为方坎,杀牲于坎上,割牲左耳,盛以珠盘,又取血,盛以玉敦,用血为盟,书成,乃歃血而读书。”如许慎和孔颖达所说,结盟过程中还有一道程序,叫歃血,认为“盟”字的甲骨文字形中,“器皿中盛的是血”的看法即由此而来。歃(sh3)的本义是微吸、微饮,歃血即微饮血。还有一种说法是,歃血指用手指头蘸血,涂抹在嘴旁边。不管是微饮还是蘸血,都是双方之间诚意的表示。需要强调的是,歃血这道程序中用的血不是人血,而是被当作祭品的动物的血。盟誓时使用的动物,根据结盟者身份的贵贱程度也有不同:天子用牛和马,诸侯用狗和公猪,大夫以下用鸡。不过也有例外,《史记·平原君虞卿列传》中描写了一场经典的盟誓场景。毛遂自荐,跟随平原君出使楚国,毛遂胁迫楚王答应赵国的条件之后,对楚王的左右说道:“取鸡狗马之血来。”毛遂大功告成,大概高兴得昏了头,竟然要把三种等级动物的血全都端上来,可发一笑!

盟,金文字形❸,右上角增加了一个“月”字,使“盟”从会意字变成了形声字,上面的“明”表声。金文字形❹,大同小异。小篆字形❺,字形更加规范化了。

《周礼》:“凡邦国有疑,会同。”会同就是会面,国与国之间有什么猜疑或疑问,于是会面而结盟,其中执牛耳者就称为盟主,结盟的国家互称盟国。后来也用于个人和个人之间,比如结拜兄弟称作盟兄弟。

即使在我国古代,不同民族结盟的仪式也不一样。《淮南子·齐俗训》中写道:“胡人弹骨,越人契臂,中国歃血也。所由各异,其于信,一也。”北方的胡人最野蛮,在人的头骨中倒满酒,互饮以示信守,称“弹骨”;南方的越人则是用刀刺臂,流出血来,以示信守,称“契臂”;相比之下,中原民族更加文明一点,只是使用动物血“歃血”而已。

陈及之,号竹坡,富沙(今地名不详)人。应为民间文人画家,以白描人物见长,约活动于元仁宗(1285—1320)朝。《便桥会盟图》卷画突厥首领颉利在便桥桥头向秦王李世民求和的“便桥会盟”故事,是元代绘人马最多、物景最宏大的历史画。全卷以白描线条绘成,飞动自如。画中人马,虽仅寸方之微而情态毕肖。

史载,唐武德九年(626)八月,东突厥颉利可汗乘隙南下,大军直达渭水。危急时刻,唐太宗仅率房玄龄等六骑驰抵便桥,与颉利隔水而语,责以负约,突厥大惊,皆下马罗拜,双方盟于便桥之上。突厥退兵,长安解围,四年后唐太宗荡平突厥,生擒颉利。这就是“便桥会盟”的故事。

陈及之的长卷约三分之二篇幅生动摹写胡人行军、骑射、马术、马球等骁勇玩乐场面,笔意诙谐;仅以三分之一篇幅描绘会盟场景,双方隔桥遥对,敌意甚少,画面舒缓,倒像是郊游一般。

《便桥会盟图》(局部)元代陈及之绘,纸本白描长卷,北京故宫博物院藏