盾 一面带有画饰的盾牌

龙盾之合,鋈以觼軜 ——《诗经》

❶

❷

❸

明清时期,军队中常用的一种盾牌叫“藤牌”,顾名思义,是用粗藤编制,呈圆盘状,中心凸出,周檐高起,里面用藤条编成上下两环,以便手执。这大概就是今天的人们所能够想象的盾牌了,不过商周时期的盾牌可远远不是这么简单的样子。

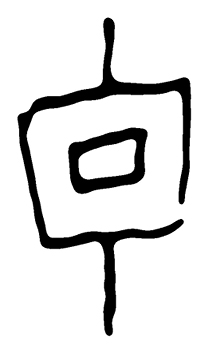

盾,甲骨文字形❶,这是最早期的盾牌之形,呈方形或长方形,上下的两竖类似于藤牌里面的便于手执的上下两环,中间的方形则是画饰。也就是说,早期的盾牌正面都有画饰,或威慑敌人,或自振雄风。

《诗经·国风·小戎》是一首秦地妇人思念出征丈夫的诗篇,其中吟咏道:“龙盾之合,鋈以觼軜。”“鋈(wù)”指银饰;“觼(jué)”指有舌的环,舌用以穿过皮带,使之固定;“軜(nà)”是车两侧最外面的两匹马靠里面的缰绳。“觼”在车前的横木上固定住,然后把最外面两匹马的内辔系在上面,这就叫“觼軜”;“觼軜”上面都以消融的白金以为银饰,这就叫“鋈以觼軜”。

龙盾,《毛传》释义为:“画龙其盾也。”盾牌正面绘有龙纹。很显然,区别于狰狞的虎头、狮面,龙纹乃是显示威风。

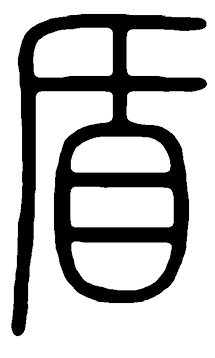

盾,金文字形❷,这个字形就比较复杂了。于省吾先生认为上面是人,表示人手执盾牌;下面则像有纹理形的盾牌之形。小篆字形❸,上面是手执之人的讹变,下面则讹变为“目”。

许慎在《说文解字》中就是根据小篆字形释义为:“盾,瞂也。所以扞身蔽目。”“扞(hàn)”是护卫之意,“扞身”即手执盾牌保护自己。“瞂(fá)”也指盾牌,扬雄所著《方言》载:“自关而东或谓之瞂,或谓之干。关西谓之盾。”张舜徽先生在《说文解字约注》一书中进一步解释说:“盖扞身之事,以蔽目为亟,举目即可该百体也。语云:‘如护头目。’言目在全身为最重耳。”

这都是在解释“盾”的下面为什么从“目”的道理,意思是说眼睛是人体最重要的部位,手执盾牌第一要务就是保护眼睛。但这个解释很牵强:盾牌蔽目当然能够保护眼睛,但同时也就看不见敌人了;而且盾牌也不至于大到既能蔽目又能保护全身的程度,比如明清藤牌的圆径也不过三尺。

因此,正如马叙伦先生的疏证,此“目”乃是有画饰的盾牌的变形,“非耳目字也”,从金文字形可以看得很清楚。

据《周礼》记载,周代有“司兵”一职,职责之一是掌管“五盾”,但五盾之名,除了朱干、中干和橹这三种盾牌之外,其余两种都已经失传了。