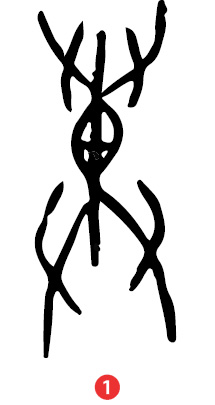

舆 四只手抬着一辆车

天地有覆载之德,故谓天为盖,谓地为舆 ——司马贞

“舆”这个字,今天使用最多的义项是舆论、舆情,指公众的意见和言论。“舆”为什么会作为公众的代指呢?

“舆”的繁体字是“輿”,甲骨文字形A,很明显这是一个象形字,上下左右是四只手,中间是车厢和纵穿过车厢的大木。《说文解字》:“舆,车舆也。”按照许慎的解释,“舆”的本义就是众人推挽的车厢。在驯化马、牛拉车之前,推车皆用人力。不过我倒认为这个字形反映的是远古时期,众人抬着车厢行走的情景,后世的肩舆即其遗制。胡三省注《资治通鉴》说:“肩舆,平肩舆也,人以肩举之而行。”

舆,甲骨文字形B,有些解字者将中间的车形误认作“东”字,其实这个车形末端旁出的两划是车轮的省写,这就变成了众人推车。战国后期秦国石刻《诅楚文》字形C,中间正式定型为“车”。小篆字形D,一模一样。

据《后汉书·舆服志》载:“上古圣人,见转蓬始知为轮。轮行可载,因物知生,复为之舆。舆轮相乘,流运罔极,任重致远,天下获其利。”这是指先有类似转蓬(随风飘转的蓬草)的“轮”,然后才有“舆”,“舆”是“轮”所载,因此“舆”可当作载、运载讲。古代中国称疆域图为“舆图”或“舆地图”,司马贞在为《史记》作的索隐中解释说:“天地有覆载之德,故谓天为盖,谓地为舆,故地图称舆地图。”天覆地载,大地就像载运着万物一样,因此称地图为“舆图”。

“乘舆”一词,本来特指天子和诸侯所乘之车,后来用作皇帝的代称。蔡邕在《独断》一书中说:“乘舆出于《律》。《律》曰:‘敢盗乘舆服御物。’谓天子所服食者也。天子至尊,不敢渫渎言之,故托之于乘舆。乘,犹载也;舆,犹车也。天子以天下为家,不以京师宫室为常处,则当乘车舆以行天下,故群臣托乘舆以言之。或谓之车驾。”“乘车舆以行天下”,这当然是古人对天子的理想化要求。

让我们想一下“舆”字中的四只手吧,推车的人如此众多,因此“舆”引申出众多之意。今天常常使用的“舆论”一词,因此而指公众的言论。不过我倒有一个不同的观点。

据说黄帝造车服以赐群臣,乘舆者车服华丽,而推车或驾车的御者,可想而知地位低下,更别说最早的时候抬车的人了。那四只代表御者的手,想必青筋暴露,劳力者治于人,时间久了,未始没有怨言。怨言渐渐密集起来,形成了一个独特的言论圈子,后世就用“舆论”这一专门术语来命名这个独特的言论圈子。可作对比的是英语中的Public opinion一词,公民意见,但“舆论”一词从词源上来说仅仅与车舆或驾车有关,能乘车者必定是上层统治者,他们只会发号施令,哪里还有什么反对意见呢。“舆论”因此是皇权专制社会的特有词汇,与现代社会的媒体批评和公众意见完全不相干。

《仿李公麟白莲社图》(局部)明清佚名绘,纸本墨笔长卷,美国大都会艺术博物馆藏

《白莲社图》卷描绘东晋元兴年间,莲宗初祖惠远在庐山东林寺同十八位贤士建白莲社专修净土法门,并与陆修静、陶渊明、谢灵运相善的故事。此图仿李公麟白描笔法,纯熟飘逸。

这一段画卷描绘的是陶渊明与谢灵运山路相逢的情景。陶渊明正在步行上山,宽衣广袖,是魏晋士人典型装束。他身后两个仆人,扛着一顶肩舆随行,预备主人疲倦时乘坐。这顶肩舆颇为简朴轻便,为藤编方形篮筐,二人以竿挑之,竿上还系着一个酒葫芦。陶渊明好酒,此物不可不备。白居易有诗曰:“翩翩平肩舆,中有醉老夫。”待陶渊明醉酒下山之时,大约也是这般情形吧。