蛊 龟甲灼烧后的裂纹

近女室,疾如蛊 ——《左传》

A

B

C

D

E

“蛊(g^)”是一个非常可怕的字眼,不仅古人谈蛊而色变,今人亦如此,甚至有很多关于西南边疆少数民族蓄蛊的传说。我们来看看“蛊”到底是什么东西。

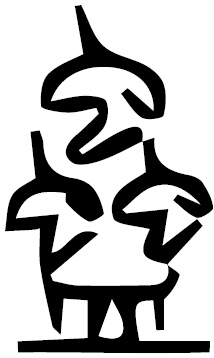

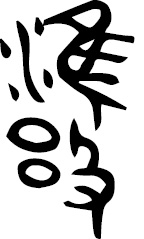

“蛊”的繁体字是“蠱”,甲骨文字形A,这是一个会意字,下面是器皿,器皿中有两条虫。甲骨文字形B,虫子在器皿中扭动的样子令人毛骨悚然。甲骨文字形C,两条虫子省作一条。山西侯马晋国遗址中出土的春秋晚期《侯马盟书》字形D,三条虫子的样子有所变形,看起来不再那么恐怖了。小篆字形E,下面定型为“皿”,上面定型为三条“虫”。简化后的“蛊”字则更接近古体。

《说文解字》:“蛊,腹中虫也。”这里的“中”读作zh7ng,段玉裁解释说:“中虫者,谓腹内中虫食之毒也。自外而入故曰中。”孔颖达为《左传》所作正义则说:“以毒药药人,令人不自知者,今律谓之蛊毒。”朱骏声则说:“凡蛊行毒饮食中杀人,人不觉。”据此则“蛊”字字形下面的器皿乃是饮食器。张舜徽先生解释得最为清晰:“腹内中虫食之毒,谓之蛊,此乃本义。故其字从虫从皿,皿者,饮食器也。引申之,则凡不见于外能暗害人者,皆谓之蛊。”

左民安先生则认为“蛊”的本义是“陈谷中所生之虫”,并引王充所著《论衡·商虫》篇:“谷虫曰蛊,蛊若蛾矣。”据此则“蛊”字字形下面的器皿乃是盛谷之器。其实《左传·昭公元年》中也有“谷之飞亦为蛊”的记载,杜预注解说:“谷久积则变为飞虫,名曰蛊。”但“蛊”的甲骨文字形中的虫却并非飞虫之形。

郑樵所著《通志·六书略》中说:“造蛊之法,以百虫置皿中,俾相啖食,其存者为蛊。”巫师使用邪术加害于人称为“巫蛊”,这是古人出于对大自然不了解而产生的敬畏,以及对巫师作法的神秘感所致,因此“蛊”字形中的虫应该是想象中的百虫相食所剩之虫。

据《左传·昭公元年》载,晋平公生病,向秦国求医,秦国派出了名医医和,诊断之后,医和称晋平公的病症是:“近女室,疾如蛊。非鬼非食,惑以丧志。”孔颖达解释说:“蛊者,心志惑乱之疾。若今昏狂失性,其疾名之为蛊。公惑于女色,失其常性,如彼惑蛊之疾也。”医和又说:“女,阳物而晦时,淫则生内热惑蛊之疾。”指责晋平公对女色毫无节制才导致“惑蛊之疾”。这当然是对女性彻头彻尾的诬蔑,将女人视为祸害男人的“蛊”中之虫。

“蛊”由此引申为惑人、害人。《说文解字》:“枭桀死之鬼亦为蛊。”“枭桀”即“枭磔(zh9)”,指凌迟处死、悬首示众的酷刑。张舜徽先生说:“今俗犹谓凡强死之鬼,其魂魄常依附于人以为祟,是即枭磔之鬼亦为蛊之说已。语称‘蛊惑’,亦谓暗中迷惑人耳。”“强死”指壮年而死于非命,这样的死鬼,魂魄依附于生人而为祟。

唐代博物学家段成式在《酉阳杂俎·广知》篇中记载:“古蠼螋、短狐、踏影蛊,皆中人影为害。”蠼螋(q% s4u)是昆虫名;短狐又称“蜮”,水中的怪物,能含沙射人致死,此即“含沙射影”这个成语的由来;踏影蛊,踩踏人的影子也能害人。也许这些都是古时候真的存在而今天早已灭绝了的怪物吧!

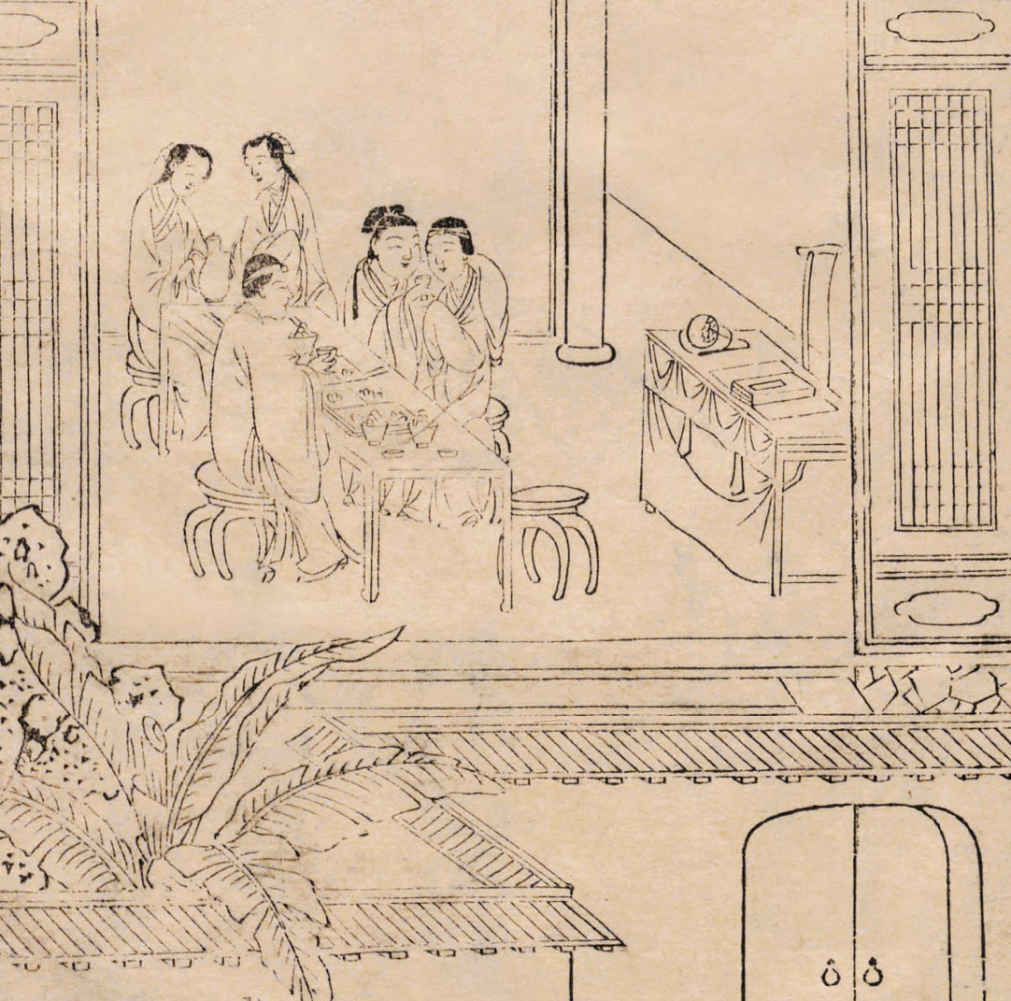

《醒世恒言》卷十五插图(局部)

明代冯梦龙编,可一居士评,明末金阊叶敬池刊本

冯梦龙,明代文学家、戏曲家,长洲(今江苏苏州)人。《醒世恒言》是一部白话短篇小说集,是冯梦龙编的“三言”中流传最广、影响最大、艺术上最为成熟的一部,题材或来自民间事迹,或来自史传和唐、宋故事。始刊于明天启七年(1627),书前有版画38幅。

这幅是卷十五《赫大卿遗恨鸳鸯绦》的插图。此卷讲了一个“好色自戕”的故事。某监生赫大卿,为人风流俊美,专好声色,整日流连歌台舞榭。一日酒渴,偶入一尼姑庵,被几个标致女尼蛊惑,胡天胡地起来,乐极忘归,甚至扮成假尼姑掩饰身份。终因日夜淫欲无度,一命呜呼。所以画上题曰:“生于锦绣丛中,死在牡丹花下。”

雍

在池泽边觅食

在池泽边觅食

三家者以雍彻 ——《论语》

A

B

C

D

E

F

G

H

著名语言学家王力先生说:“《说文》雍作雝。雍字由雝演变而成。”段玉裁也说“隶作雍”,即“雝”字隶变后写作“雍”。那么,“雍”的本字就是“雝”。古人是怎么造出这个无比复杂的字的呢?

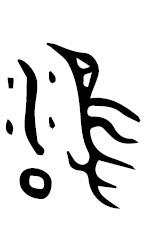

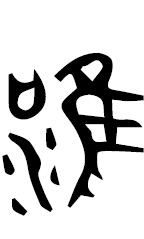

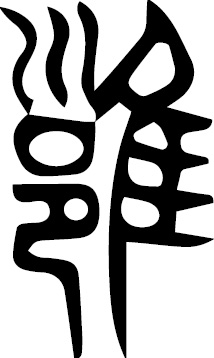

雝,甲骨文字形A,这是一个会意字,上面是一只鸟,下面的口形符号代表什么东西呢?徐中舒先生认为这个口形本来是圆圈形,即环形,甲骨文字形B下面的两个口形即连环形,“甲骨文雝像鸟足为缳络所羁绊不能飞逸之形,故从雝之字皆含有阻塞、壅蔽、拥抱、旋绕之义”。左民安先生认为这个口形“像水被壅塞而成的池泽”。谷衍奎《汉字源流字典》则认为“甲骨文从隹(鸟),从邕(环城积水),会鸟鸣婉转和谐如流水邕邕之意”。

雝,甲骨文字形B,下面是两个口形。甲骨文字形C,鸟儿的左边添加了水形。金文字形D,水形更加明显,右边鸟儿的样子栩栩如生。金文字形E,口形在上,水形在下。金文字形F,鸟儿站在了两个圆圈形之上。金文字形G,造出这个字的古人生怕后人不懂得字义,又在右下角不厌其烦地添加了一只手持着棍棒敲击之形。小篆字形H,左下角的两个口形讹变为“邑”。

《说文解字》:“雝,雝渠也。”《尔雅·释鸟》:“鹡鸰,雝渠。”原来,“雝”这个字字形中的鸟儿叫鹡鸰或雝渠,雀属,身体很小,常在水边吃昆虫和小鱼,郭璞形容它“飞则鸣,行则摇”。如此一来,“雝”字的字形就会意为鹡鸰在池泽边觅食。这一场景肯定是古人生活中常见的景象,因此才拿来造字。朱骏声在《说文通训定声》中说:“此鸟喜飞鸣作声,其音邕邕而和。”与郭璞所言“飞则鸣”的特性相合,因此引申为和谐之义。《诗经·匏有苦叶》中有“雝雝鸣雁”的诗句,就是形容大雁的叫声和谐。

西周时期,天子设立的大学称作“辟雍”,这个称谓也非常符合“雝”字的本义。“辟”通“璧”,模仿圆形的璧玉,象征天,修建圆形的校址;又在周围壅塞流水,筑成水池,象征教化如流水一样通行无阻。可以想见,鹡鸰也会来此觅食的。

“雍”由鹡鸰的飞鸣而引申为乐章。《论语·八佾》中说:“三家者以雍彻。”三家指把持鲁国国政的仲孙氏、叔孙氏、季孙氏这三大家族。雍彻,何晏解释说:“天子祭于宗庙,歌之以彻祭。”周天子在宗庙祭祀之后,要奏乐撤去祭祀所用的器具和食物,这种专门的乐章就叫“雍”。鲁三家只是鲁国的国卿,却使用周天子的礼仪,家祭之后也唱着周天子祭祀宗庙时专用的“雍”乐撤去祭品,因此孔子评价道:“相维辟公,天子穆穆,奚取于三家之堂?”意思是:四方的诸侯都来相助天子祭祀,天子的仪容安和,这样的情景,怎能在三家的庙堂上看到呢?