果 枝杈上有几枚圆圆的果子

杀敌为果,致果为毅 ——《左传》

B

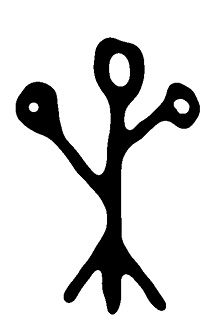

A

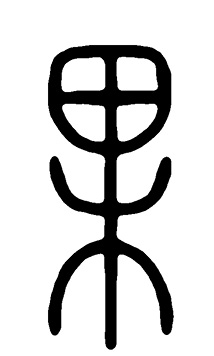

C

D

有的学者认为甲骨文中没有“果”字,因此一些通行的甲骨文字典中查不到这个字。但其实是有的,甲骨文字形A,可以看得很清楚,主干是“木”,枝杈上有三枚圆圆的果子。甲骨文字形B,果实累累的样子煞是惹人喜爱。金文字形C,甲骨文字形强调果实多,而金文字形则强调果实大,“木”上只有一个大大的果实,里面的四个黑点表示果实中的籽粒。小篆字形D,“木”上讹变为“田”,看不出果实的形状了。

不过,即使有所讹变,但许慎还是清楚地知道“果”的本来形状,《说文解字》:“果,木实也。从木,象果形,在木之上。”徐锴进一步解释说:“树生曰果,故在上也。”古人造字,分类极其精细,长在树上的才能称“果”。为什么这样说呢?我们来看《周礼》的记载。周代有“甸师”一职,职责之一是祭祀的时候“共野果蓏之荐”。郑玄注解说:“果,桃李之属;蓏,瓜瓞之属。”大瓜称“瓜”,小瓜称“瓞(dié)”,“蓏(luǒ)”即指瓜类。不过,也有学者认为“木曰果,草曰蓏”,木本植物的果实称“果”,草本植物的果实称“蓏”;还有学者认为“有核曰果,无核曰蓏”。瓜类既属在地的蔓生植物,又没有核,当然不能称“果”。

白川静先生在《常用字解》一书中写道:“象形,树木结出果实之态,义指树木的果实。花朵绽开凋落后果实结出,所以,成长被喻为‘开花结果’的过程。由此,还有为了产生某种结果而‘果断’做出决定的用法。”这也是除了果实之外,今天使用最多的义项。

果断、果敢,当然是引申义,那么这个义项是怎么引申而来的呢?《左传·宣公二年》中有一场战争的记事,乃是对古代战争形态的鲜明描述。

公元前607年,郑国和宋国进行了“大棘之战”,宋军惨败。不过,战争过程中发生了一件有趣的事:“狂狡辂郑人,郑人入于井,倒戟而出之,获狂狡。”狂狡是宋国大夫,“辂(lù)”指迎上前去。狂狡迎战一位郑国士兵,士兵逃入井中,狂狡倒转戟柄把他救了上来,没想到这位士兵出井之后,趁其不备,反而俘虏了狂狡!

针对狂狡的行为,有君子发表了一段评论:“失礼违命,宜其为禽也。戎,昭果毅以听之之谓礼,杀敌为果,致果为毅。易之,戮也。”“禽”通“擒”。孔颖达注解说:“军法以杀敌为上,将军临战,必三令五申之。狂狡失即戎之礼,违元帅之命曲法以拯郑人,宜其为禽也。”这就叫“失礼违命”。狂狡虽然本着人道主义精神做了好事,但却违背了军中之礼,活该被擒。

什么是军中之礼?“杀敌为果,致果为毅”就是。孔颖达继续解释说:“能杀敌人是名为果,言能果敢以除贼;致此果敢乃名为毅,言能强毅以立功。”也就是说,战争的目的、结果是杀死敌人,果断杀死敌人才能称“毅”,“毅”指强而有决断。狂狡无视“杀敌为果”的原则,毫无决断地拯救敌人,不能称“果毅”。

果断、果敢就是由“杀敌为果”的结果而来,是古人特别强调的军人的素质,后世因此设有果毅都尉、果毅将军之职。

《摘柿子》(柿の実とり)

铃木春信绘,约1767—1768年

这是一幅秋意盎然又春意旖旎的锦绘。“春信式”纤柔天真的女孩子爬到同样年轻的男子背上采摘柿子。果实累累的枝条从柴垣内伸出墙外,十分喜人,难怪女孩子急切想要采摘。柿子以橙色和黄色重复刷印,以突出饱满的立体感。少女体态这样轻盈,背负的一方看来一点也不吃力。整个画面色调温暖柔和,富有青春气息。