行 朝向东西南北的十字路口

其祀行,祭先肾 ——《礼记》

“行”这个字,今天最常用的读音有两个:读作h1ng的时候用作名词,指道路以及引申而来的行列、行业等;读作x!ng的时候用作动词,指行走以及引申而来的运行、从事等。而且历代字书中都立有“行”部首,今天则简化为“彳”部首,也就是通常所说的双人旁。

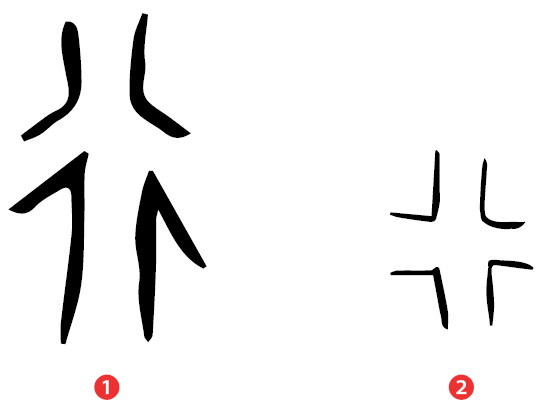

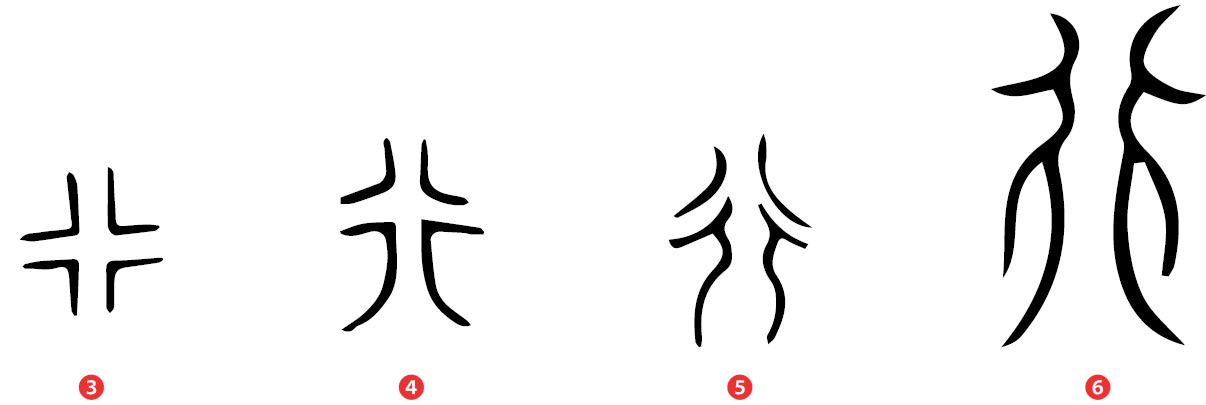

行,甲骨文字形A,这是一个很明显的象形字,中间是一条南北大道,左右两侧是旁出的东西方向的道路。甲骨文字形B,非常形象的一个十字路口。金文字形C,大同小异。金文字形D,略有变形。金文字形E,变形得更厉害,为小篆字形F打下了基础。小篆字形则完全看不出通道口的样子了。

《说文解字》:“行,人之步趋也。从彳从亍。”这是根据小篆字形作出的错误释义。“行”的本义很明确,就是十字路口。罗振玉说“象四达之衢,人所行也”。马叙伦则解说得更加清晰:“《尔雅·释宫》:‘行,道也。’此行之本义也。《诗·小弁》:‘行有死人。’谓道有死人也。《吕氏春秋·下贤》:‘桃李之垂于行者,莫之援也;锥刀之遗于道者,莫之举也。’行与道对文,亦行即道之证。”林义光则根据金文字形E认为“行本义当为行列”,上面的“八”意为“分也”,下面“像人分为行列相背形”,这种释义与甲骨文字形不符,只是引申义。

《诗经·七月》中有“女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑”的诗句,懿筐指深筐,柔桑指嫩桑叶。微行,孔颖达解释说:“行,训为道也。步道谓之径,微行为墙下径。”即墙下的小路。这里用的就是“行”的本义。

《礼记·月令》中还有更有趣的记载:“其祀行,祭先肾。”这是说孟冬之月,也就是冬季的第一个月,要祭祀“行”,祭祀的时候要使用祭牲的肾。祭祀的这个“行”就是指路神。此时要对道路进行大扫除,以使路神安居;还要设置一个“厚二寸,广五尺,轮四尺”的土坛,称作“軷(b1)壤”;祭祀完毕之后,要将车轮碾过祭牲,以示行道无艰险。这里的“行”也是道路的本义。

春秋战国时期,各国均设有“行人”一职,乃是掌管朝觐聘问的官员。鲜为人知的是,出使的“行人”则称作“行李”,今天的“行李”一词指出门时所携带的东西,与古代的含义完全不同。

《左传·僖公三十年》:“行李之往来,共其乏困。”杜预注:“行李,使人。”《国语·周语》:“敌国宾至,关尹以告,行理以节逆之。”韦昭注:“理,吏也;逆,迎也,执瑞节为信而迎之。行理,小行人也。”按照韦昭的解释,“理”应该是“吏”字,“行理”应该写作“行吏”,这样一来就好理解了:“行吏”即出使的官吏。但是还有人认为“理”和“李”是通假字,章炳麟的《官制索隐》就持此说。清人郝懿行在《证俗文》中解释得最为明白:“古者行人谓之‘行李’,本当作‘行理’,理,治也。作‘李’者,古字假借通用。”

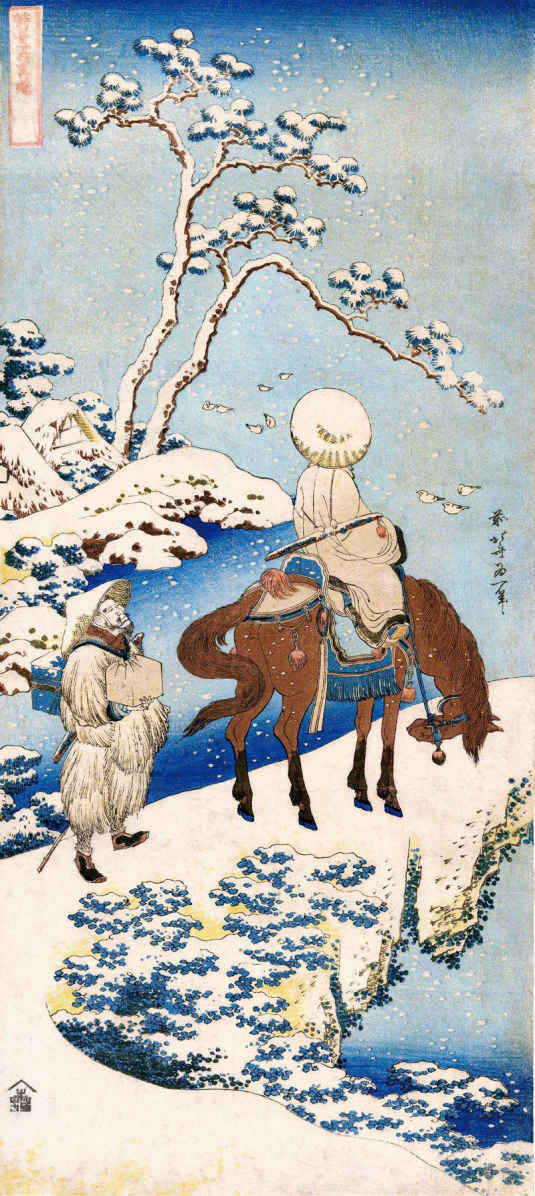

《诗歌写真镜 雪中旅人》(詩歌写真鏡)葛饰北斋绘,约1833年

葛饰北斋(1760—1849),日本江户时代最负盛名的 “浮世绘三杰”之一,他的绘画风格对后来的欧洲画坛影响很大。他笔下风格多变,题材丰富,花鸟虫鱼、山水人物,无所不画,尤其擅长风景画与风俗画,一生创作名画无数,成为日本文化符号性人物。

“诗歌写真镜”是一组系列作品,共十枚,大致刊行于天保年间(1830—1844),根据著名的中国诗或日本和歌创作,每一幅描绘一篇诗歌作品。这是一幅雪中行旅图,描绘了一人一骑一仆,在茫茫大雪中赶路至中途。骑者与仆人均戴着斗笠,仆人穿着蓑衣,抱着行李。两人的斗笠上已积了厚厚一层雪,暗示他们已走了很远的路。远处有一所覆满白雪的小屋,马上行人不禁停鞭怅望。据说这幅作品描绘的是中国宋代大诗人苏东坡被流放时的情景,只不知对应的是哪首作品。有一出元杂剧《苏子瞻风雪贬黄州》,也许画的是这个故事?也有研究者认为此图意境源自杜甫《送远》一诗。