索 用手搓草做绳索

鹿裘带索,鼓琴而歌 ——《列子》

《小尔雅·广器》:“大者谓之索,小者谓之绳。”这是绳和索的区别。还有一种说法是:“麻丝曰绳,草谓之索。”我们来看看“索”的这两个特征。

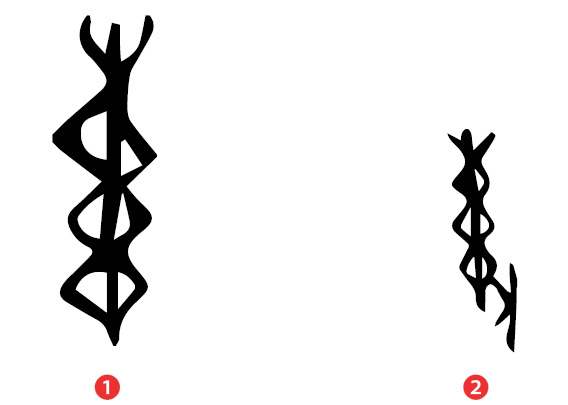

索,甲骨文字形A,这是一个象形字,于省吾先生说:“索本像绳索形,其上端歧出者象束端之馀。”从字形来看,这是用两股草绳拧成的一条“索”,从下往上拧,拧成之后在上面打了一个结,这个结就是“其上端歧出者象束端之馀”。甲骨文字形B,右下方添加了一只手,表示用手在搓绳,上下的几个黑点表示搓绳时掉落的草屑。这就变成了一个会意字。甲骨文字形C,下面添加了两只手。金文字形D,上面添加了一个屋顶,表示是在屋子里面搓绳子。小篆字形E,中间还保持着绳索的样子,但是左右的两只手却变形得厉害。楷体字形则连手都省略了。

《说文解字》:“索,草有茎叶,可作绳索。”用草拧成的绳索当然比用麻丝拧成的绳索大,因此“大者谓之索”。《列子·天瑞》篇中写道:“孔子游于太山,见荣启期行乎郕之野,鹿裘带索,鼓琴而歌。”荣启期是一位隐士,鹿裘则是隐士的标准装束,隐士当然清贫,荣启期就清贫到用草拧的绳索当作衣带束起鹿裘,但仍然鼓琴而歌,一副怡然自得的样子。

周代有大司徒一职,掌国家之土地和人民。据《周礼》记载,荒年的时候,大司徒救济百姓,使百姓不离散的措施共有十二条,第十一条叫作“索鬼神”。绳索是农事或者打猎的用具,比如将猎取的野兽捆缚起来,因此可以引申为求取,“索鬼神”就是向鬼神祈祷,求取鬼神的保佑。古时岁末要合祭百神,称作“蜡祭(zh3 j#)”。《礼记·郊特牲》载:“蜡也者,索也,岁十二月,合聚万物而索飨之也。”意思是聚起收获的农作物和牲畜,求取鬼神来享用这些祭品。此外还有“索祭”之称,“索祭祝于祊”,“祊(b8ng)”是宗庙之门,“索祭”就是在庙门处祭神,求取神的保佑。

“索”字还有很多有趣的义项。陆游《老学庵笔记》中载:“今人谓娶妇为索妇,古语也。孙权欲为子索关羽女,袁术欲为子索吕布女,皆见《三国志》。”“索妇”其实也就是求取妻子之意。这里又出现了汉语中的一个有趣现象——反义同字或反义同词,即一个字或一个词既可以表示正面意思又可以表示反面意思。“索妇”曰“索”,“索”不到妇竟然也叫“索”!清人李调元在《卍斋琐录》一书中说:“丈夫无妇曰索,见《字汇补》。按古人谓索居即鰥居。”“索”的本义是用手搓成的绳索,反义则可形容绳索散开,因此“索”引申为离散,比如离群索居,即指和同伴离散而孤独地散处一方。“丈夫无妇曰索”即由此而来。

“索”又可由绳索引申为发辫。《资治通鉴》卷六十九中司马光有一段议论,其中说:“宋、魏以降,南北分治,各有国史,互相排黜,南谓北为索虏,北谓南为岛夷。”胡三省解释说:“索虏者,以北人辫发,谓之索头也。”原来,北朝之人都留发辫,因此被南朝蔑称为“索虏”或“索头”,南朝学者沈约所撰的史书《宋书》中甚至专列了一章《索虏列传》!

100个成语中的古代生活史