戉 一把长柄圆刃的战斧

夏执玄戉,殷执白戚 ——《司马法》

❶

❷

❸

❹

首先需要说明的是,“戉”是“钺”的本字,而“钺”则是“戉”的增体俗字。《康熙字典》的编者按语辨析道:“俗加金作钺,则专取乎饰,其去古益远矣。此古今字书之变。”也就是说,之所以添加一个金字旁,是强调黄金装饰之意,同时也反映出后日的“钺”只具备仪仗的功能,非复造字时的实用兵器了。

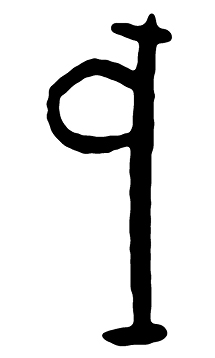

戉,甲骨文字形❶,就是一把长柄战斧的形状,左边为圆刃。民国学者吴秋辉在《侘傺(chà chì)轩文存》一书中解释说:“乃长柄圆刃之斧,古人常用之以伐木者。伐木需用大力,常须双手举之而轮下,故其刃宜圆。若以方刃者当之,则着力处当仅刃两端之二直角,锋棱脆薄,将摧折随之矣。”

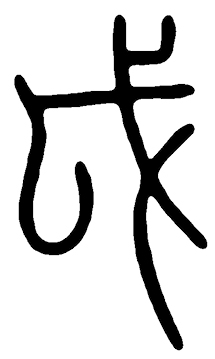

戉,金文字形❷,与甲骨文大同小异,只不过圆刃不再仅仅附着于柄上,而是凹进柄的里面。下面的爪形当为方便竖立于地,这说明此时的“戉”已经具备了仪仗的功能。金文字形❸,左边是平头方刃,右边从戈,表示与戈属于同一类型的兵器。之所以不再突出圆刃,吴秋辉的解释是:“人渐知圆之为刃,自越过其直径后,其余悉不能着物,因渐凹入之。”意思是说,圆刃只有刃弧的中部才能入物,杀伤力度太小,因此圆刃或凹进柄的里面,或一变而为平头方刃,这就接近“戈”的形制了,因此以“戈”来会意。

戉,小篆字形❹,紧承金文字形而来,又加以规整化。《说文解字》:“戉,斧也。”周初姜太公所著《六韬·军用》篇中说:“大柯斧,刃长八寸,重八斤,柄长五尺以上……一名天钺。”“柯”指斧柄,据此则“戉”乃是比常用斧略大的大斧。

许慎接着又引用了同样是姜太公所著的《司马法》中的一段今已不存的佚文:“夏执玄戉,殷执白戚,周左杖黄戉,右秉白髦。”这是讲的夏商周三代举行征伐、祭祀、出巡或重大典礼时天子亲执的兵器。夏尚黑,因此执“玄戉”,即黑色的戉;殷商尚白,因此执“白戚”,“戚”是比“戉”小的斧;周天子则左手执着黄金装饰的戉,右手秉着饰以牦牛尾的旗子。

打仗时执兵器为右手,周天子却“左杖黄戉”,可见至迟到周代时,“戉”已经成为天子宣示王权的权杖。即使真的使用,也只是一种象征的仪式,比如《史记·周本纪》中周武王灭商的这段描写:“以黄钺斩纣头,县(悬)大白之旗……周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王,散宜生、太颠、闳夭皆执剑以卫武王。”

周武王贵为天子,方才可以执黄钺;周公旦以王弟兼辅相的身份执大钺,周武王的异母弟毕公执小钺,“夹”是指紧紧靠在身体两侧,只有他俩方才有资格在两侧护卫;其余大臣则只能执剑在四周护卫。古代等级制之分明,于此可见一斑。

赵孟頫款羽猎图》(局部)明代佚名绘,绢本设色长卷,美国弗利尔美术馆藏

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪道人,别号鸥波、水精宫道人等。吴兴(今浙江湖州)人,宋室后代。元代书画家,元初四大家之一,开启以“写意”为主的文人画风,集前代大成。

此卷为明人伪托赵孟頫之名,青绿设色,描绘天子狩猎场面,从画面和题材看属于仿摹仇英《上林图》系列作品之一,只是少了“子虚”“乌有”和“亡是”高谈阔论、高台宴乐、回宫等段落,集中描绘皇家园囿之堂皇富丽,与天子射猎场面之壮阔伟盛。

这一段是画面开头,园囿中一片开阔地带,排开天子狩猎之仪仗。宝顶、金瓜、黄钺、大刀、钟鼓陈列两旁,有兵士击鼓助威,众士卒打马扬鞭,展开追逐围猎。