父

怡然敬父执,问我来何方(杜甫)

汉字身世小档案

■ “父”字在甲骨文中是一个会意字,右边是一只手,左边是一根棍子,右手持棒,教子女守规矩。

■ 父亲的朋友称“父执”。

■ 在古代,以何种方式为血亲复仇也有诸多要求。

■ “父”也可作为对老年男子的尊称。

《礼记·曲礼上》:“见父之执,不谓之进不敢进,不谓之退不敢退,不问不敢对,此孝子之行也。”父亲的朋友称“父执”,比如杜甫的诗:“怡然敬父执,问我来何方。”

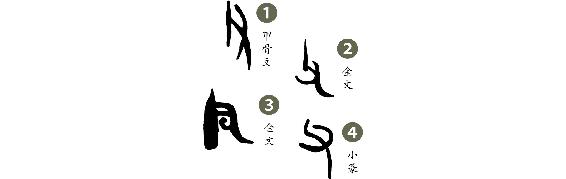

父,甲骨文字形❶,这是一个会意字,右边是一只手,左边是一根棍子,右手持棒,教子女守规矩。金文字形❷,这只手把棒子举得更高了。金文字形❸,好粗的一根棒子!打在身上一定很疼。小篆字形❹,楷体字形变形得很厉害。

《说文解字》:“父,矩也,家长率教者。从又举杖。”《礼记·学记》规定:“夏、楚二物,收其威也。”“夏”是山楸木,跟荆树一样坚硬;“楚”是一种落叶灌木或小乔木,开花时呈青色或紫色的穗状小花,叶子可入药,枝干坚硬。用这两种树的枝干制成杖,以对付那些不好好学习的顽童,调皮捣蛋的时候惩戒一下。后来“夏楚”连用,泛指用棍棒进行体罚,主要用于未成年人。夏、楚,就是家长举的那根杖,而举杖的家长,就是父亲。这是“父”的本义。

不过,郭沫若先生有不同的看法。他认为“父”是“斧”的初字,手持的不是棒子,而是石斧。石器时代,男子手持石斧进行操作,因此而称父亲之“父”。

古代中国是一个男权社会,父子关系因而成为这个社会中最重要的关系。《论语》中有这样一段对话:“叶公语孔子曰:‘吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。’孔子曰:‘吾党之直者异于是,父为子隐,子为父隐。直在其中矣。’”叶公对孔子说:“我家乡有个正直的人,他父亲偷了别人的羊,他去检举了自己的父亲。”孔子说:“我家乡正直的人跟这个人不一样,父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒,正直就在这种行为之中了。”

《左传·昭公二十年》中还记载了“一过不父”的成语故事。费无极向楚平王进伍奢的谗言,说伍奢联合太子准备发动叛乱,楚平王信以为真,于是就向伍奢求证。伍奢回答道:“君一过多矣,何信于谗?”此处的“一过”是指先前楚平王派遣费无极去秦国为太子接亲,费无极为了讨好楚平王,就对他说秦女甚美,干脆大王您自己娶了她吧!楚平王果然自娶了秦女。这一个过错已经很严重,因此后人用“一过不父”形容失于父道。

古代社会的父子关系还深刻地体现在血亲复仇之中。《礼记·曲礼上》写道:“父之仇弗与共戴天,兄弟之仇不反兵,交游之仇不同国。”父仇不共戴天,不能头顶同一片天空;杀兄弟之仇,则要随身携带兵器,见到仇人径直杀掉,不需再回家取兵器;杀朋友之仇,不能跟仇人共处一个国家之内。

《礼记·檀弓上》载,孔子的学生子夏询问为父母复仇之道,孔子回答说:“寝苫(shān),枕干,不仕,弗与共天下也。遇诸市朝,不反兵而斗。”意思是儿子要睡在草垫子上,拿盾牌当枕头,还不能去做官,卧薪尝胆。一旦在街头遇到仇人,拿出随身携带的兵器就杀掉仇人。

《春秋公羊传·定公》也说:“父不受诛,子复仇,可也;父受诛,子复仇,推刃之道也。”意思是说:父亲无辜被杀,儿子可以复仇;如果父亲有罪被杀,儿子为父亲复仇就会形成“推刃之道”,即冤冤相报的恶性循环,后者不被赞赏。如伍奢受奸佞所害,为楚平王所杀,后其子伍子胥为报父仇,率领吴军攻入楚国都城,将楚平王的尸体从坟墓里挖出来,鞭尸三百,这一行为得到当时人的充分理解和接受。

由“父”的本义可以引申为对老年男子的尊称,比如姜太公被周武王尊称为“尚父”,管仲被齐桓公尊称为“仲父”,孔子被鲁哀公尊称为“尼父”,范增被项羽尊称为“亚父”。