黍 散穗下垂,已经成熟的黍子

黍曰芗合 ——《礼记》

A

B

C

D

甲骨卜辞中屡屡出现“受黍年”的记载,这是在占卜这一年的黍子是否丰收,“黍”在古代农作物中的重要性可见一斑。

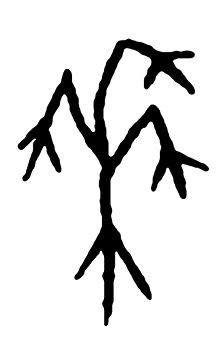

黍,甲骨文字形A,一株黍子的形状被描画得栩栩如生。罗振玉先生解释说:“黍为散穗,与稻不同。”这个字形上部斜垂的三个三叉之形正是散穗的形象写照,由此也可知这是一株散穗下垂、已经成熟的黍子。

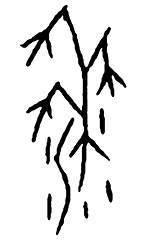

黍,甲骨文字形B,右边相同,仍然是一株成熟的黍子,左下角非常意外地添加了一个“水”旁。有的学者认为这不是水形,而是脱落的黍子的籽粒,但脱落的籽粒用几个小点示意即可,而这个字形中明明有一个表示弯曲流动的水的S形。因此可以确定,这个甲骨文的“黍”的确从“水”。

黍,金文字形C,左边是“水”,右边是“禾”,干脆将三叉的散穗之形简化为“禾”,虽经简化而更容易书写,但却也失去了黍子的原始形状。

黍,小篆字形D,变左右结构而为上下结构,上“禾”下“水”的中间添加了一个半圆形。有人认为这个半圆形乃是黍子散穗之形的讹变,也有人认为这个半圆形表示房屋,在房屋里面用黍子酿酒。

《说文解字》:“黍,禾属而黏者也。以大暑而种,故谓之黍。从禾,雨省声。孔子曰:‘黍可为酒,禾入水也。’”“黍”本是一个象形字,许慎却把它当成了形声字,进而将小篆字形下面的半圆形和水形看作“雨”,表声。这一释义很显然是错误的。

“黍”的本义是有黏性的谷物,去皮后称大黄米。中国社会科学院杨升南教授在《商代经济史》一书中把“黍”分为黏性和不黏性两个变种,他认为从水的“黍”字即是黏性黍,也就是许慎所说的“禾属而黏者”,不从水的“黍”字则是不黏性的黍。

按照杨升南教授的观点,孔子所言“黍可为酒,禾入水也”显然是指黏性黍,从水的“黍”字表示用水和黍子酿酒,上述“黍”的小篆字形也有人认为“这个半圆形表示房屋,在房屋里面用黍子酿酒”的看法,即由此生发而来。

用黍子酿成的酒称“黍米酒”或“黍酒”。杨升南教授写道:“凡谷类作物,黏者比不黏者优。黏者种植要细心,而收获量在同一面积的土地上,黏者要低于不黏者。”因此作为粮食的黍子和用黍子酿成的“黍酒”都极为贵重,非贫寒之家所能享用。

《吕氏春秋·审时》篇中有对黍子生长的精细观察:“得时之黍,芒茎而徼下,穗芒以长,抟米而薄糠,舂之易,而食之不噮而香。”“徼”通“檄(xí)”,无枝为檄,“徼下”指黍子的根部不分枝杈;“抟(tuán)”,圆;“噮(yuàn)”,味美。适合农时的黍子,茎部长满细芒,根部不分枝杈,禾穗生满长长的芒刺,黍米圆而壳极薄,舂起来非常容易,吃起来则香而不腻。

如此美味的食物,一定为贵族阶层所享用,因此,“黍”也作为祭祀宗庙的祭品。《礼记·曲礼下》篇中载:“凡祭宗庙之礼……黍曰芗合。”专用于宗庙祭品的黍子称作“芗合”。“芗(xiāng)”专门用来形容谷子的香气。孔颖达注解说:“黍曰芗合者,夫谷秫者曰黍,秫既软而相合,气息又香,故曰芗合也。”“秫”也指黏性谷物。