金声玉振

原来指奏乐从始至终

“金声玉振”这个成语今天已经很少出现在人们的日常用语之中,但是书面语中还常常使用,多用来形容音韵的响亮、和谐,也用来比喻人的知识渊博,才学精到。那么,何为“金声”?何为“玉振”?其实,“金声玉振”这个成语是古代奏乐礼仪的形象写照。

《孟子·万章下》记录了孟子的一段话:“伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也;玉振之也者,终条理也。始条理者,智之事也;终条理者,圣之事也。”

孟子评价说:伯夷是圣人中清高的人,伊尹是圣人中负责的人,柳下惠是圣人中随和的人,孔子是圣人中合时宜的人。孔子可谓集大成者。什么叫“集大成”?就是“金声而玉振之”。所谓“金声也者,始条理也”,“金”指钟类乐器,钟声响亮,奏乐时先奏钟;所谓“玉振之也者,终条理也”,“玉”指磬(qìng)这种用玉雕成的打击乐器,磬声清扬,以之收韵,作为乐声的终结。

清末学者俞樾在《群经平议》中议论说:“所谓‘金声而玉振之’者,以金声始洪而终杀,必以玉声振扬之。此‘之’字即指金声而言。”钟声虽然起始洪亮,但是最后会显出肃杀之音,因此一定要以清亮的磬声加以振扬。

北宋学者邢昺如此解释孟子之所以称颂孔子“金声而玉振之”:“金声者,是其始条理也,言金声始则隆而终则杀者也,如伯夷能清而不能任,伊尹能任而不能和,下惠能和而不能清者也;玉振之者,是其终条理也,言玉振则终始如一而无隆杀者也,如孔子能清、能任、能和者也,所以合金声而玉振之而言也。以其孔子其始如金声之隆,而能清、能任、能和,其终且如玉振无隆杀,又能清而且任,任而且和,和而且清,有始有终,如一者也。”

孟子的意思是说伯夷、伊尹、柳下惠虽然也是圣人,但只能“始”而不能“终”,只能“金声”而不能“玉振”,只有孔子才是集合了“始”和“终”、“金声”和“玉振”的大成就者。这就是“金声玉振”的由来,本义是指奏乐的以钟声始、以磬声终,因为用到了孔子身上,因此引申为形容知识渊博,才学精到。

不过随着乐器的变化,“金声玉振”这种奏乐礼仪早已废弃。明末清初戏曲家李渔在《闲情偶寄·授曲》中写道:“丝、竹、肉三音,向皆孤行独立,未有合用之者,合之自近年始。三籁齐鸣,天人合一,亦金声玉振之遗意也。”“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器,“肉”指肉声。“三籁齐鸣”,不过取其音韵和谐而已,虽然李渔称也是“金声玉振之遗意”,但其实已经失去了原意。

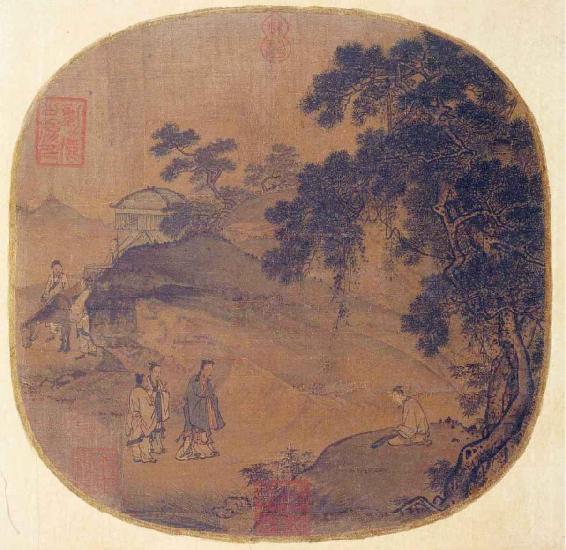

《孔子见荣启期图》团扇,旧传南宋马远绘,绢本设色,美国波士顿艺术博物馆藏。

此团扇图无款,研究者认为应是南宋画院画家的作品。画中荣启期在高大松树下弹琴,孔子下车躬身探问。荣启期是春秋时代的隐士,《列子·天瑞篇》记载了孔子与荣启期不期而遇的故事:“孔子游于太山,见荣启期行乎郕之野,鹿裘带索,鼓琴而歌。孔子问曰:‘先生所以乐,何也?’对曰:‘吾乐甚多。天生万物,唯人为贵;而吾得为人,是一乐也。男女之别,男尊女卑,故以男为贵;吾既得为男矣,是二乐也。人生有不见日月、不免襁褓者,吾既已行年九十矣,是三乐也。贫者士之常也,死者人之终也,处常得终,当何忧哉?’孔子曰:‘善乎!能自宽者也。’”魏晋以后士人对荣启期推崇备至,认为他温雅淡泊,知足常乐,其形象在绘画装饰中常与竹林七贤同框。

- 寒

- 寓

- 寓

- 寝

- 寝

- 寡 一个人在屋子里面愁眉苦脸

- 寺

- 寺 用手和脚来计量尺寸

- 寿

- 寿 老人在田间主持四时之祭

- 封

- 封 用手在土堆上植树

- 射

- 射 用手拉开弓射箭

- 尊

- 尊

- 尘

- 尘

- 尚

- 尞

- 尤

- 尧

- 尸

- 尸 代表死者受祭的活人

- 尽