掩耳盗铃

盗的不是铃,而是一口大钟

捂住耳朵去偷铃,只能欺骗自己,却欺骗不了别人,是为“掩耳盗铃”。但仔细追究“掩耳盗铃”这个成语,会发现一个完全不可理解的问题:铃之所以会响,是因为铃铛中空,里面置有铜珠的缘故,只需将铜珠固定住,不与铃壁撞击就不会发出声音,而铃铛很小,想做到这一点非常容易,可是盗贼为什么偏偏要“掩耳”偷窃呢?

原来,这个成语的原型并不是“盗铃”,盗的乃是一口大钟,出自《吕氏春秋·自知》篇:“范氏之亡也,百姓有得钟者,欲负而走,则钟大不可负,以椎毁之,钟况然有音。恐人闻之而夺己也,遽掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖矣。”

范氏是晋国大夫,在晋国内乱中被灭。在这个故事中,得钟的百姓因为钟太大,于是想毁掉后再背走,可想而知毁钟的声音巨大。如果说这个人不知道毁钟会发出巨响,于情于理不合,《吕氏春秋》讲的这个故事其实是想隐喻一个道理,即高诱所解释的:“为人主而恶闻其过,非犹此也?”是用于劝谏国君,不要捂住耳朵,怕听到别人说自己的过错。

而且这个故事也没有“盗钟”的说法,只说从范氏那里“得钟”,这个人捂住耳朵只是“恐人闻之而夺己”,怕别人抢夺。到了《淮南子·说山训》篇中,方才出现“窃”字:“范氏之败,有窃其钟,负而走者,鎗然有声,惧人闻之,遽掩其耳。憎人闻之可也,自掩其耳,悖矣。”

清代学者郑志鸿在《常语寻源》一书中合理地解释说:“铃小器,钟大器,大则有声,故情急掩耳。讹钟为铃,自隋已然,由来久矣。”由此可知,“掩耳盗铃”的原型是“掩耳盗钟”,自隋代开始讹变为“掩耳盗铃”,却不知盗铃易而盗钟难,于是这个成语也就变得不可索解了。

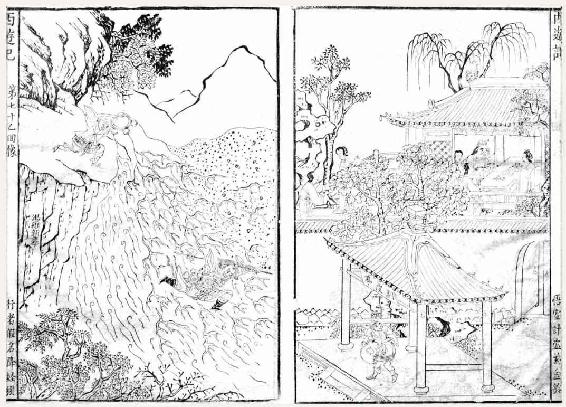

《李卓吾先生批评西游记》插图,明代李贽评,明代刻本。

李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士,明代思想家、史学家和文学家,著有《焚书》《续焚书》《藏书》等。此书应是托名李贽的《西游记》批评本,实际评者可能是明代小说、戏曲评点家叶昼。书前附版画两百幅(每回两幅),为徽派著名刻工刘君裕、郭卓然所雕刻。

《西游记》第七十回“妖魔宝放烟沙火,悟空计盗紫金铃”,讲的是朱紫国降妖的故事。朱紫国王后金圣娘娘被麒麟山赛太岁掳去,孙悟空施计盗取了赛太岁的法宝紫金铃,降服妖怪,救回了金圣娘娘。紫金铃有三只铃铛,第一只可放烈火,第二只可放浓烟,第三只可喷毒沙,平时要用棉花塞住。悟空第一次盗铃就是忍不住拔出一团棉花,结果露了形迹。这个设定也是很有意思的。